2019 – Diagnostic parc photovoltaïque, phase 1

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 5 au 18 juin 2019

Responsable scientifique : Clémence Roger

Surface prescrite : 46 400 m2

Nature de l’aménagement : Aménagement d’une centrale photovoltaïque

Aménageur : Neoen

Chronologie : Antiquité

Ce diagnostic archéologique s’est déroulé sur la commune de Quinssaines en amont de l’aménagement d’une centrale photovoltaïque. Les quatorze sondages réalisés sur cette emprise de 46 400 m2 représentent un taux d’ouverture de 7,9%. L’emprise de ce chantier situé sur le plateau de Savernat, s’inscrivait dans un secteur densément occupé caractérisé par des indices d’occupation allant du Néolithique à l’Antiquité tardive, dominé par l’établissement d’une agglomération attestée dès La Tène B1 (475 – 280 avant notre ère) et qui perdure jusqu’à l’Antiquité tardive. Au total, ce sont 36 structures qui ont été authentifiés.

Une éminence rocheuse de nature granitique est présente au nord-est de l’emprise. Elle se présentait au moment de notre intervention sur site, sous les traits d’une zone de roche affleurante liée à une zone dépotoir contemporaine. La consultation de vue LIDAR a révélé la présence de cavités de dimensions significatives mais dont la profondeur est inconnue. D’autre part, l’observation des blocs rocheux a révélé la présence d’un front de taille ainsi que des stigmates d’encoignure ou d’emboîture, caractéristiques de l’action d’une extraction lithique. Ces éléments prouvent que cette zone a, à un moment donné, accueilli une carrière d’extraction de granite. Cependant, cette activité ne peut être datée avec plus de précision et aucun élément ne permet de déterminer si cette zone était exploitée au moment de la période d’utilisation de la voie.

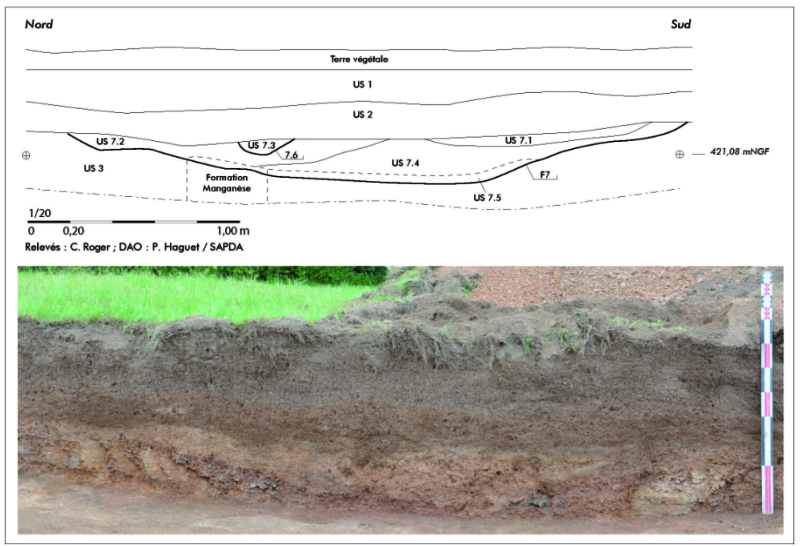

La voie Autun-Limoges mise au jour à l’occasion de cette opération présente une orientation générale NEE-SOO, dans l’axe du tronçon fouillé en 2015 sur le plateau de Savernat. Elle se caractérise par un faisceau de chaussées type chemin-creux qui se déploie sur environ 120 m de large. Cette voie présente des segments de morphologie différentes. Ainsi, tantôt la chaussée s’installe dans le substrat granitique préalablement taillé : dans ce cas, la présence de couches de comblement et/ou de recharge témoigne d’un entretien de la voie du temps de sa fréquentation ; tantôt le niveau de circulation correspond à l’arène granitique. Le niveau de circulation se caractérise par la présence d’ornières qui témoignent du passage d’engins à roues. Des ornières uniques ou doubles installées dans l’arène granitique sont également présentes. Notons par ailleurs que les fossés bordiers ne sont pas systématiquement présents de part et d’autre de la zone de cheminement, ce qui ne permet pas de restituer avec certitude la surface de roulement.

A l’issue de cette opération, aucun mobilier permettant de dater les structures viaires n’a été mis au jour. La corrélation chronologique avec le tronçon identifié à l’occasion de la fouille préventive de L. Lautier et daté a la seconde moitié du Ier s. ou du début du IIe s. ap. J.-C doit être considéré à titre indicatif, tant les éléments sont lacunaires. La mise en relation des résultats de ce diagnostic avec ceux de la fouille de 2015 a permis de formuler plusieurs hypothèses. La multiplicité des axes peut s’expliquer par la présence parmi eux de cheminements antérieurs à l’agglomération antique. Il est également plausible que la zone de roulement initiale se soit déplacée au cours du temps pour profiter d’un substrat dur optimal. Enfin, nous pouvons supposer que ces axes aient desservi des quartiers spécifiques de l’agglomération située plus à l’est de l’emprise.

2019 – Diagnostic parc photovoltaïque, phase 2

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 23 septembre 2019 au 14 janvier 2020

Responsable scientifique : Clémence Roger

Surface prescrite : 50 000 m2

Nature de l’aménagement : Aménagement d’une centrale photovoltaïque

Aménageur : CPV Sun 40

Chronologie : Protohistoire

Ces opérations de diagnostic archéologique menées préalablement au projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur les communes de Quinssaines et de Prémilhat, aux lieux-dits ont été réalisées par les équipes du SAPDA de fin septembre 2019 à janvier 2020.

Ce diagnostic d’envergure s’inscrit dans un contexte historique et archéologique marqué par des travaux récents d’archéologie préventive réalisés en amont de l’aménagement de la RN79 à l’occasion de laquelle plusieurs sites d’envergure ont été appréhendés. Aussi, ce secteur nord des Combrailles a été le lieu d’occupations humaines quasi continus depuis le Néolithique et jusqu’au Moyen Âge.

Les périodes protohistoriques sont les plus représentées. Le Bronze Ancien est la période chronologique la plus ancienne attestée avec la présence d’une fosse de rejets céramiques. Cette période, peu représentée sur le département de l’Allier, trouve ici de nouveaux témoignages. La découverte d’un dépôt d’une jarre de stockage, isolée, datée du Hallstatt C, constitue un témoignage supplémentaire de l’occupation humaine pour cette période du début de la Protohistoire.

Une des découvertes majeures de ces opérations tient en partie au nombre de vestiges rattachés à la période de transition entre le premier et le second âge du Fer. Il s’agit de fosses dépotoirs ayant livré de lots céramiques conséquents et des structures ponctuelles isolées (calages de trou de poteau, trou de poteau ? et fossés). Sans qu’un site ait pu être clairement identifié, ces structures attestent de l’occupation humaine pour cette période dans ce secteur du bassin de Montluçon.

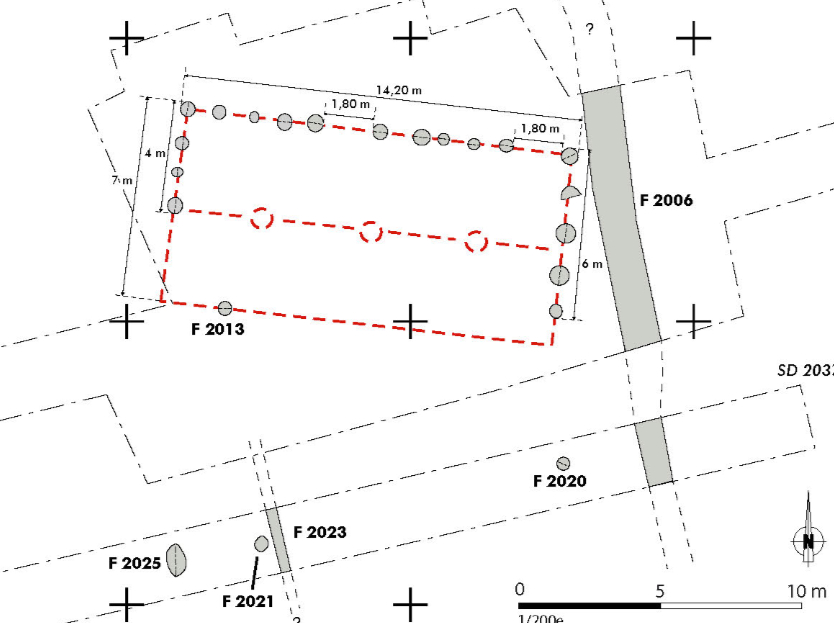

L’autre découverte marquante est la mise au jour d’une architecture sur poteaux de plan quadrangulaire datée du IIe s. av. J-C., bordée par un fossé orienté N-S. Ce bâtiment est très arasé et présente une superficie avoisinant les 73m2. Il apparait isolé dans le paysage et semble avoir bénéficié d’un usage domestique. En l’état actuel des connaissances, cette occupation se concentre à l’ouest du fossé mais elle pourrait se poursuivre au nord-ouest, en direction d’une zone humide.

On ne manquera pas de poser un regard intéressé, à l’ouest de cette vaste emprise, sur les trois ensembles formés par des fossés dont le comblement supérieur sert d’installation pour les calages de trous de poteau. Ces aménagements, fossoyés dans un premier temps, pouvaient avoir une vocation de drainage ou de délimitation de parcelle. Leur installation pourrait remonter à la Protohistoire. Ils ont vraisemblablement été réemployés dans un second temps dans une optique de délimitation en élévation. Le mauvais état de conservation de ces vestiges n’a pas permis de déterminer la relation exacte entre ces ensembles et les occupations antiques situées en contre bas, bien appréhendées à l’occasion de fouilles réalisées par l’INRAP une dizaine d’années auparavant.

Enfin, quelques structures ont pu être rattachées par chronologie relative au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. On compte également deux voies de circulations qui peuvent être rattachées à ces horizons chronologiques au regard des données livrées par les plans anciens.