2019 – Hôtel Ibis

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 4 au 12 mars 2019

Responsable scientifique : Franck Chaléat

Surface prescrite : 2 108 m2

Nature de l’aménagement : Extension d’un complexe hôtelier

Aménageur : Soghestelière Moulins Centre

Chronologie : Époque Moderne, Époque Contemporaine

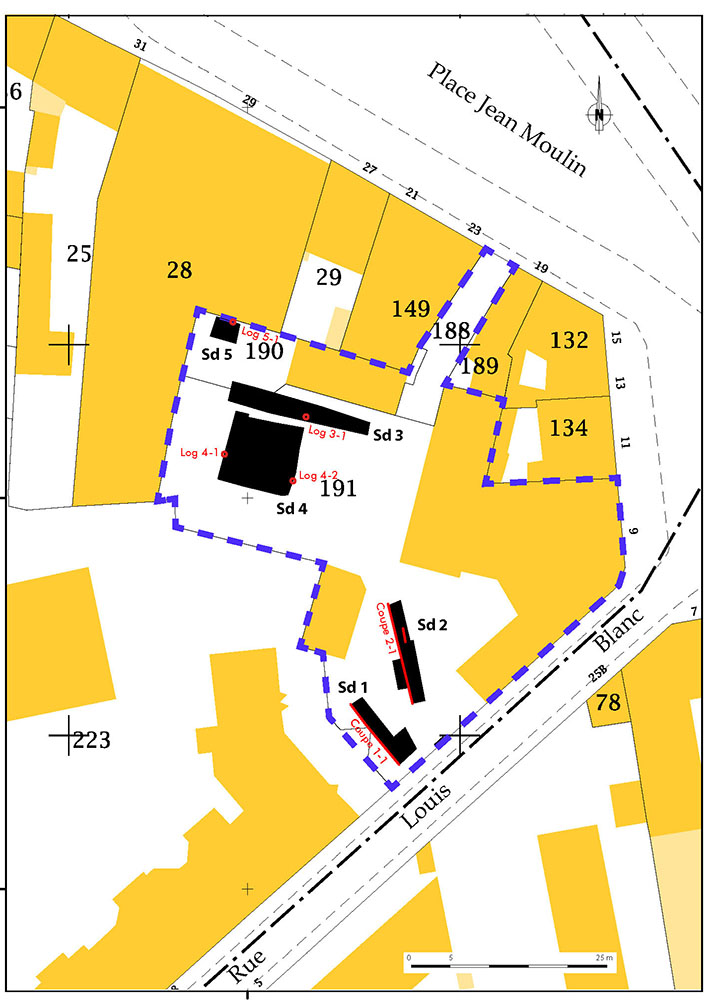

Un diagnostic a été effectué du 4 au 12 mars 2019 place Jean Moulin à Moulins par 2 agents du Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier, pour l’extension de l’Hôtel IBIS.

Ce diagnostic dévoile peu de vestiges, et ceux-ci restent peu consistants. 5 sondages ont été réalisés.

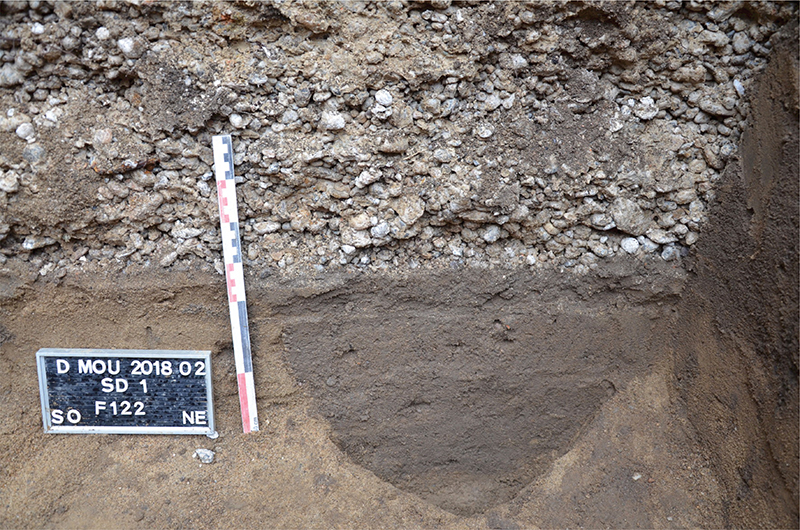

Le substrat naturel a été atteint partout, un peu au-dessus de 208 m NGF, et ses variations d’altitude définissent un pendage général léger, entre des parties hautes dans les zones sud et ouest du diagnostic (sondages 1 et 2), et des affaissements en partie nord-est (sondage 4) : une telle configuration pourrait être liée à la présence relativement proche de la rivière Allier, les parties hautes étant associées à de possibles dépôts de crues.

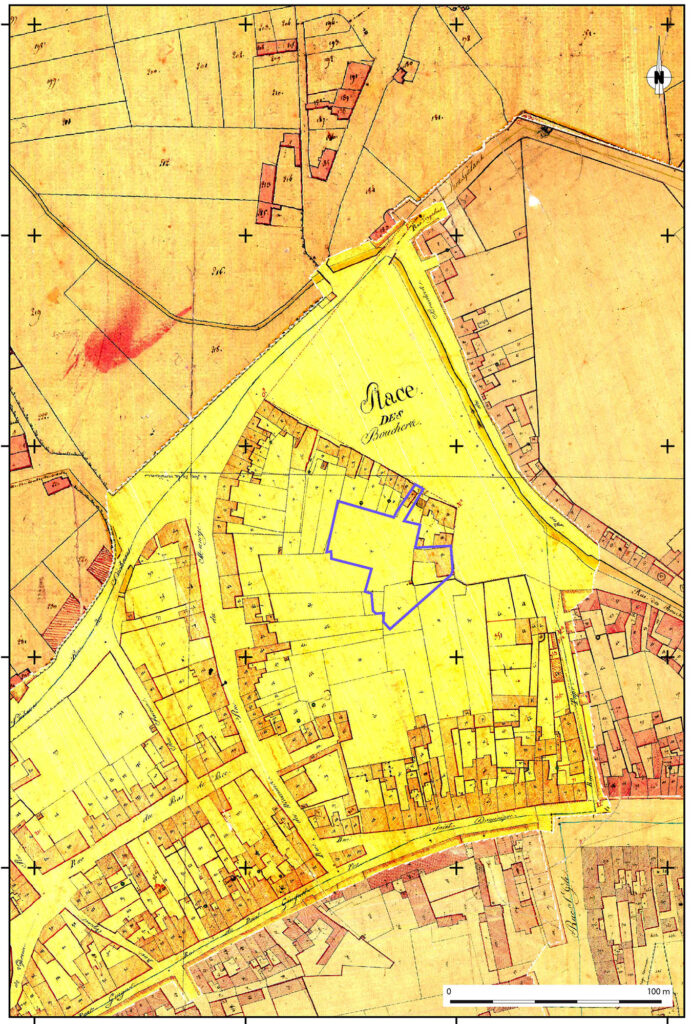

Malgré la réalisation de cinq sondages, on note l’absence flagrante de tout vestige médiéval. En effet, les premiers dépôts venant coiffer le substratum sont visiblement datables de la fin de l’Époque Moderne (17e-18e siècles) au plus tôt, ce qui peut être mis en correspondance avec le fait que la rive orientale de la rivière n’a visiblement été lotie qu’au tournant de l’Époque Moderne (étude de l’Îlot Fraternité). Les premières traces d’occupation comprises dans ces terres ne sont pas datables, et semblent encore trahir une occupation de type rural ou vivrier.

La phase suivante concerne l’organisation de zones de jardin au cours de l’époque industrielle, en accord avec ce que figure le plan cadastral de 1819 : un amas important de terres de jardin brunes et homogènes caractérise cette phase, avec la mise en place de possibles murs de soutènement pour des terrasses, le tout datable du 19e siècle.

Plus tard au cours du même siècle, le percement de l’actuelle rue Louis Blanc détermine sans doute l’implantation d’un mur de clôture venant limiter au sud lesdits jardins.

Une voirie de maigre qualité borde le mur au sud.

Le jardin situé au nord accueille deux constructions dont il ne reste rien, à savoir une possible annexe rurale en partie nord du sondage 1, et un vaste hangar sur poteaux à l’emplacement actuel du parc de stationnement.

C’est vraisemblablement au cours du 20e siècle que ces deux bâtis sont détruits, ce qui donne lieu au remplissage de vastes fosses de démolition et d’épandages de matériaux de destruction sur toute la zone. Un second apport de matériaux est ensuite réalisé en vue de niveler l’ensemble des terrains, et fixe le niveau de circulation actuel.

2019 – Nouveau pont, barreau routier entre Neuvy et Moulins

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 24 juillet au 20 août 2019

Responsable scientifique : Eric Yény

Surface prescrite : 138 175 m2

Nature de l’aménagement : Construction d’un pont sur l’Allier et d’une route en tracé neuf

Aménageur : Communauté d’agglomération de Moulins

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

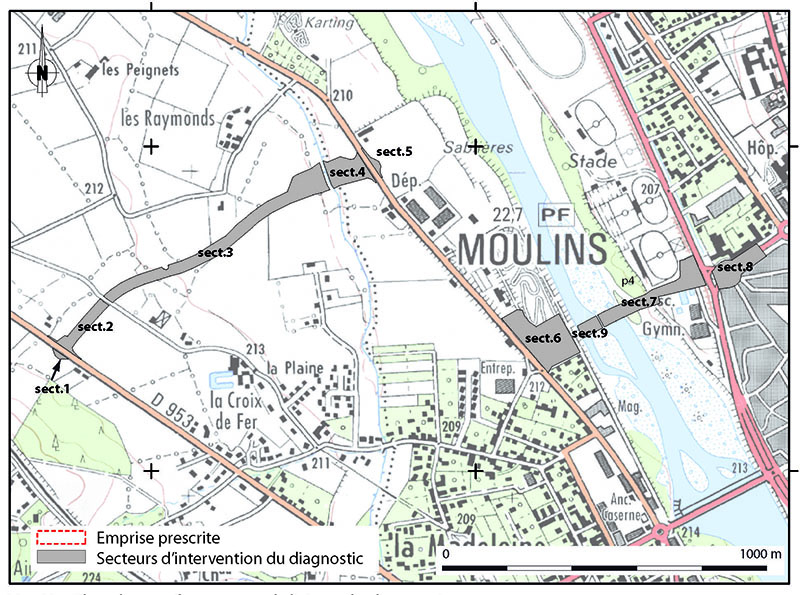

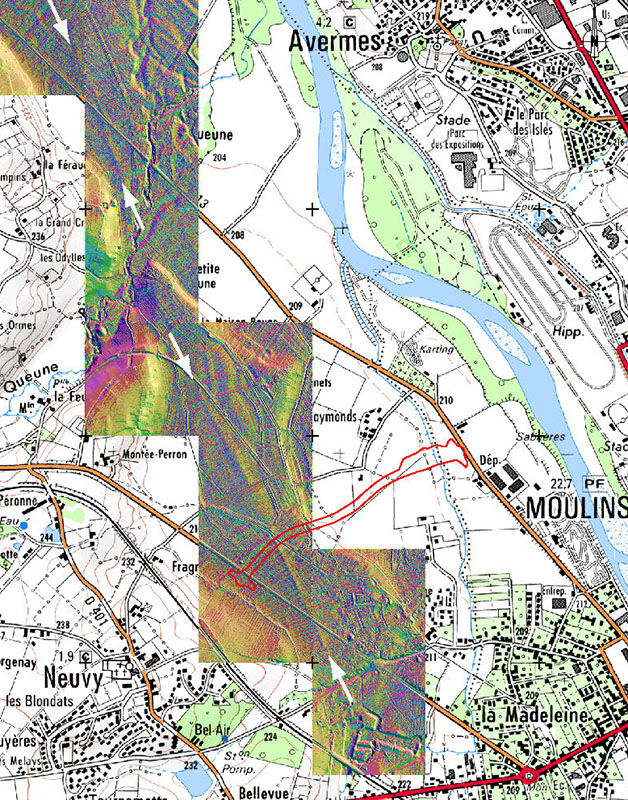

Entre le 23 juillet et le 27 août 2019, une équipe d’archéologues a mené un diagnostic préalable à la construction du nouveau pont sur l’Allier, à Moulins, ainsi qu’à l’aménagement du barreau routier reliant la RD 13 et la RD 953, sur les communes de Moulins et de Neuvy.

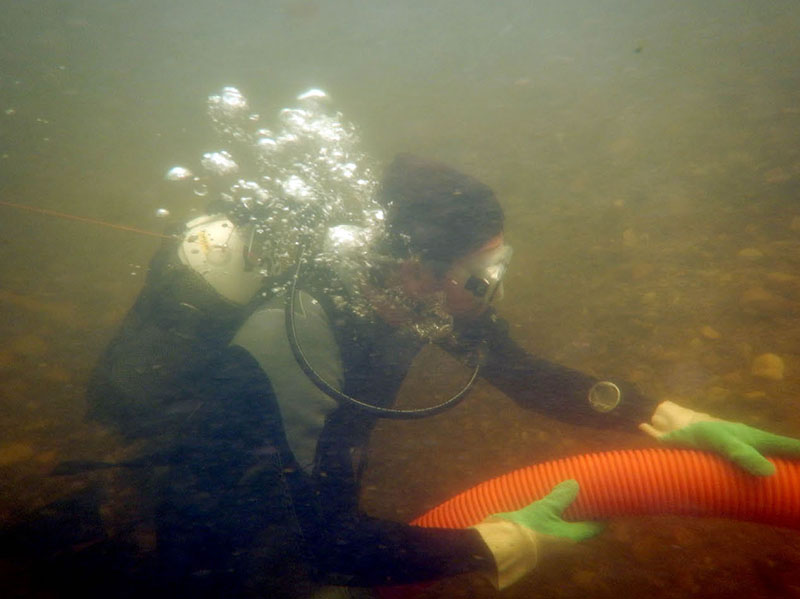

Au total, 39 sondages ont été effectués : 38 à l’aide de moyens mécaniques sur la terre ferme, et un dernier réalisé manuellement sous l’eau. Ces investigations ont concerné des contextes variés – urbains, fluviaux et ruraux – et ont révélé des résultats très divers, aussi bien par leur nature que par leur période chronologique.

Dans les secteurs urbains, notamment cours de Bercy et allée des Soupirs, les fouilles ont montré que l’urbanisation de cette partie de la ville est relativement récente, ne remontant pas avant l’Époque Moderne (1492-1789).

Du côté de la rive droite de la rivière, les sondages n’ont pas mis en évidence de structures humaines en place. Les couches rencontrées étaient composées de sables et de graviers d’apport moderne, parfois très épais. Quant au sondage manuel réalisé sous l’eau, ainsi que la prospection visuelle menée dans le lit de la rivière, ils n’ont révélé aucun vestige. L’archéologie subaquatique est une méthode un peu particulière, puisque nécessitant d’intervenir sous l’eau. Les archéologues sont alors équipés de combinaisons et de bouteilles leur permettant de respirer sous l’eau. Les méthodes de fouilles sont similaires, mais tous les gestes sont plus compliqués à mettre en œuvre.

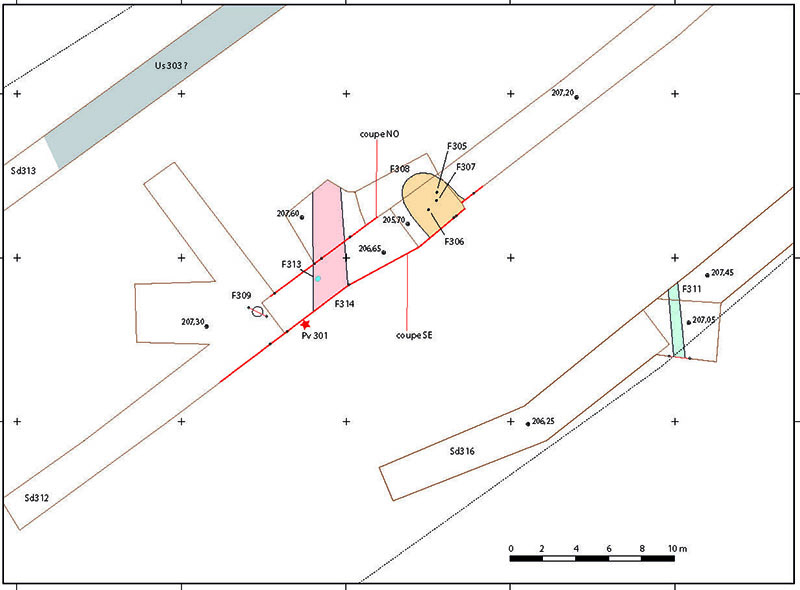

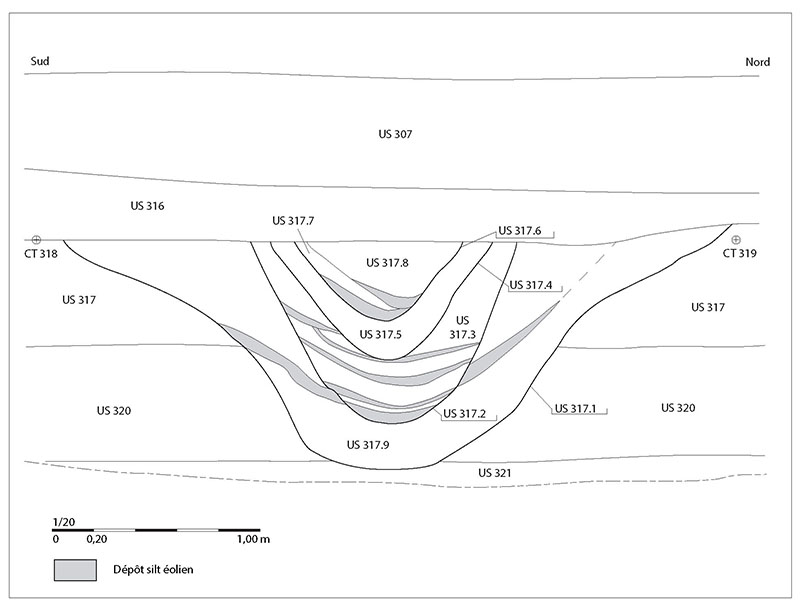

Dans l’emprise du projet routier, en revanche, les résultats ont été plus significatifs. À l’est, sur la commune de Neuvy, les archéologues ont découvert deux fossés et des trous de poteaux témoignant d’occupations humaines à l’époque protohistorique (2100 à 52 avant J.-C.) puis à l’époque antique (52 avant à 476 après J.-C.). Ces vestiges alternaient avec des dépôts d’argile contenant du mobilier archéologique.

Un peu plus à l’ouest, environ à mi-parcours du futur tracé routier, une séquence stratifiée et un trou de poteau relativement bien conservé ont révélé une occupation protohistorique (2100 à 52 avant J.-C.) recouverte par des dépôts d’argile.

Ces derniers contenaient une quantité importante de mobilier allant de la Protohistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge (476-1492). Ces deux occupations, bien que situées à une certaine distance l’une de l’autre, présentent un aspect étonnamment similaire.

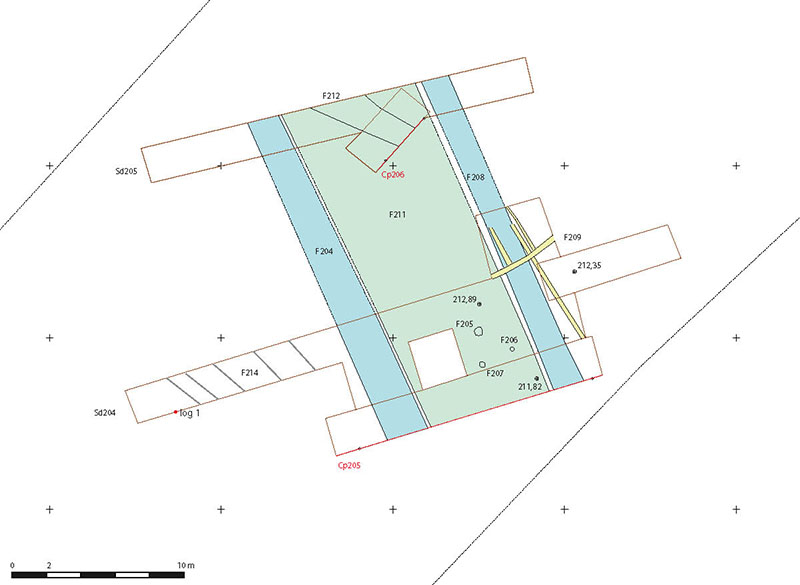

Enfin, à l’extrémité ouest du projet, les fouilles ont permis d’identifier une voie antique. Celle-ci reste ici mal conservée : la bande de roulement a intégralement disparue, mais sont conservés deux fossés bordiers et les couches de préparation. Son existence avait déjà été suggérée grâce à l’analyse des données lidar (relevés topographiques par laser). Cette voie antique semble recouvrir des traces plus anciennes d’occupation protohistorique, elles aussi attestées par la présence de trous de poteaux.

2021 – Le Clos Sainte-Marie

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 22 mars au 14 avril 2021

Responsable scientifique : Franck Chaléat

Surface prescrite : 7 209 m2

Nature de l’aménagement : Création d’une résidence séniore

Aménageur : CDR Promotion

Chronologie : Moyen-Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

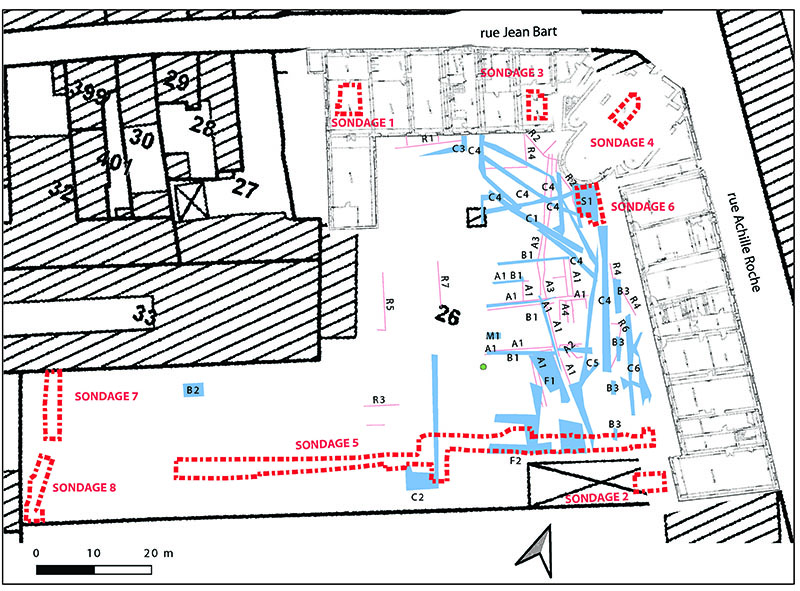

Entre le 22 mars et le 14 avril 2021, une équipe de trois archéologues du Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier (SAPDA) a mené une campagne de fouilles sur la parcelle située au 3 rue Achille Roche, à Moulins, un site occupé autrefois par des bâtiments scolaires. Huit sondages archéologiques ont été ouverts, et la plupart se sont révélés positifs. Les découvertes permettent de mieux comprendre l’histoire de la ville basse de Moulins à la fin du Moyen Âge (14e-15e siècles) et à l’Epoque Moderne (1492-1789), notamment des éléments jusque-là inconnus.

D’épaisses couches de terres agricoles anciennes ont été observées dans tous les sondages. Ces terres sont plus épaisses le long des rues actuelles (jusqu’à 2,30 mètres dans le sondage 3, situé sous l’aile nord) que dans la zone du parking ouest, où elles ne mesurent que 50 à 60 centimètres (sondages 7 et 8). Cela montre que les bords de la parcelle ont été cultivés très tôt et intensément, bien avant le cœur du terrain. Le mobilier archéologique (objets retrouvés) indique que ces terres ont probablement été mises en culture dès la seconde moitié du Moyen Âge (11e-15e siècles), une période encore peu documentée dans cette zone. Cette activité agricole semble avoir diminué au 18e siècle.

Sous le parking actuel, ont également été mis au jour plusieurs fossés larges, qui révèlent un ancien découpage du terrain en bandes orientées nord-sud.

Le long des rues, ces terres agricoles semblent avoir été très tôt associées à des constructions. Ont été identifiés de grands drains (systèmes d’évacuation d’eau), destinés à assainir le sol avant la construction de bâtiments aujourd’hui disparus.

Dans l’ancienne chapelle, un sondage a révélé, au fond de la fouille, une bande de mortier rectiligne : il pourrait s’agir de la base d’un mur datant des 16e ou 17e siècles.

Plus généralement, les abords des rues ont été profondément transformés au 18e siècle. C’est à cette époque que sont apparus de petits bâtiments, identifiés grâce à des restes de maçonneries étroites en briques ou en pierre, ainsi que des sols d’intérieur compactés et durcis.

Dès cette période, les murs suivent déjà les orientations des rues actuelles (rue Jean Bart et rue Achille Roche), ce qui montre une certaine continuité dans l’organisation de l’espace urbain. Les sols associés à ces constructions présentent souvent au moins deux phases de réfection, ce qui prouve que les bâtiments ont été utilisés sur une longue durée.

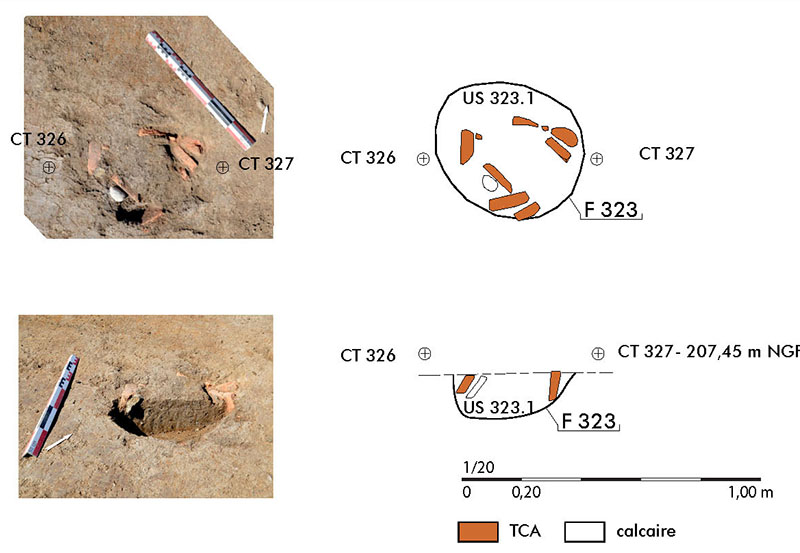

Aucune installation précise ne permet d’identifier avec certitude la fonction de ces édifices. Toutefois, dans le secteur de la chapelle, des indices laissent penser qu’il s’agissait peut-être d’un atelier lié à la fabrication de faïence : les archéologues y ont en effet retrouvé des traces de cuisson céramique et de nettoyage de foyers.

Ces constructions du 18e siècle ont été remplacées, au cours de la seconde moitié du 19e siècle, par un nouveau bâtiment de style néo-classique, dont une partie est encore visible aujourd’hui. Ce bâtiment est organisé autour de la chapelle située à l’angle de la parcelle, et de deux ailes disposées en équerre.

Au 20e siècle, un dernier ajout vient compléter l’ensemble : un bâtiment utilitaire de type semi-rural, orienté nord-sud, mis au jour dans le sondage 5. Celui-ci a été utilisé jusqu’aux années 1970, comme le montrent des photos aériennes anciennes. Les dernières transformations du site sont liées à la vie de l’école qu’il a abritée.

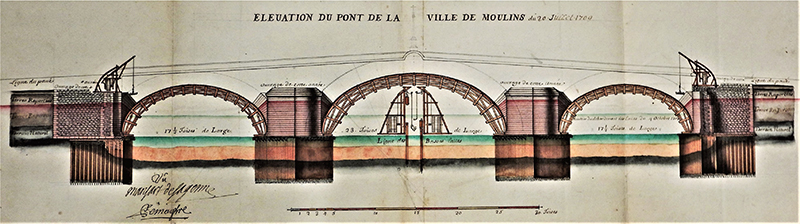

2022 – Pont Mansart

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 7 décembre 2021 – 31 janvier 2022

Responsable scientifique : Jean-Baptiste Kowalski

Surface prescrite : 1 050 m2

Nature de l’aménagement : Construction d’une passe à poissons en rive droite de Moulins

Aménageur : Communauté d’agglomération de Moulins

Chronologie : Époque Moderne

Cette fouille fait suite à un diagnostic archéologique réalisé par O. Troubat à l’automne 2021. Ce premier travail avait concerné la zone de la future passe à poissons, le radier du pont Régemortes et les fosses prévues pour l’extraction de sable. À cette occasion, les archéologues avaient découvert des alignements de pieux accompagnés d’enrochements, situés environ 235 mètres en aval du pont Régemortes. Ces structures pourraient correspondre à un ancien ouvrage destiné soit à canaliser la rivière, soit à faciliter la navigation, puisqu’elles suivent exactement la ligne de l’ancienne rive ouest de l’Allier. Les archives de Moulins mentionnent d’ailleurs à plusieurs reprises la construction de ce type d’ouvrages en bois pour ramener le cours de la rivière vers la ville. Des analyses au radiocarbone confirment cette information, en révélant des réparations effectuées depuis la première moitié du 15e siècle jusqu’à la construction du pont Régemortes en 1763.

Le diagnostic s’est aussi intéressé au radier de fondation du pont Régemortes, construit entre 1753 et 1763. Cet ouvrage reposait sur un système de caissons de madriers, perpendiculaires au courant, assemblés à tenon et mortaise sur des pieux.

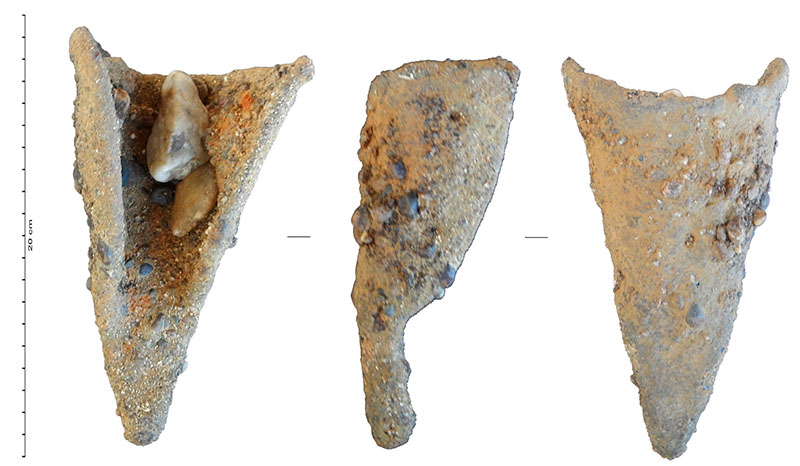

Mais la découverte la plus marquante a été celle de l’effondrement du pont Mansart, qui a motivé la fouille préventive menée entre décembre 2021 et janvier 2022. Les archéologues ont mis au jour des épandages de pierres de taille en grès et de briques, recouverts de moellons calcaires. Ce pont, conçu par Jules Hardouin Mansart au début du 18e siècle pour remplacer le pont Ginguet ruiné, devait compter trois arches reposant sur deux piles massives fondées sur pieux. Les parements étaient prévus en blocs de grès de Messarges, le remplissage en moellons calcaires et l’intérieur des voûtes en briques. Tous ces matériaux ont été retrouvés lors de la fouille. En revanche, les pieux de fondation étaient presque absents : constitués de billes de chêne équipées de sabots métalliques pour éviter qu’ils ne se fendent, la plupart avaient été soit emportés par une crue, soit récupérés plus tard. Certains pieux semblent même avoir été utilisés pour une passerelle de service, car ils avaient été sectionnés alors que le chantier était déjà avancé. Comme pour la plupart des ponts, des agrafes métalliques servaient à renforcer la structure face à la pression de l’eau. Trois types ont été identifiés : un petit modèle à branches plates, le plus fréquent ; un modèle similaire mais à branches carrées, réutilisé d’un autre chantier ; et un grand modèle d’environ trois mètres de long, destiné à relier blocs et briques.

Sous l’effondrement du pont, l’épave d’une embarcation à fond plat a été découverte, caractéristique de la navigation en rivière.

Le chantier, commencé en 1705, n’a jamais abouti : le pont s’est effondré en 1709, avant même que les cintres (les charpentes en bois qui soutenaient les arches pendant la construction) ne soient retirés. Cet effondrement a figé en place les fermes de charpente, permettant aux archéologues d’observer directement la manière dont elles avaient été conçues et assemblées. On a pu constater que le travail ressemblait beaucoup à celui d’un charpentier, avec des traces d’équarrissage visibles sur les bois. Les assemblages étaient réalisés principalement à mi-bois, renforcés par des boulons à clavettes permettant des ajustements précis.

L’effondrement du pont Mansart, bien qu’accidentel, a ainsi conservé des informations uniques sur la construction des ponts au début du 18e siècle. Il a aussi permis de comprendre pourquoi l’ouvrage avait échoué : le terrain était trop meuble et le lit de la rivière trop étroit, ce qui augmentait la force du courant et provoquait l’affouillement sous une pile. Le pont Régemortes, bâti un demi-siècle plus tard, a corrigé ces problèmes grâce à un radier continu sous ses piles et à un élargissement important du lit de l’Allier.