2023 – Diagnostic esplanade Louis II

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 20 au 30 mars 2023

Responsables scientifiques : Sophie Franck Chaléat

Surface prescrite : 410 m2

Nature de l’aménagement : Création et extension du futur musée du Château des Ducs de Bourbon

Aménageur : Ville de Montluçon

Chronologie : Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

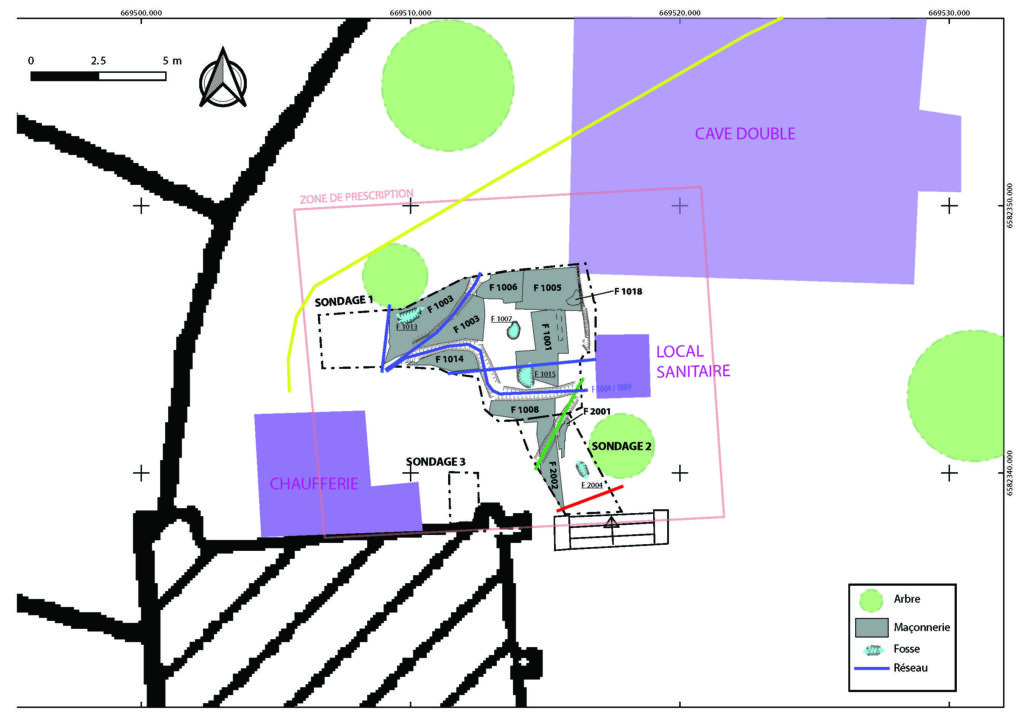

Un diagnostic a été effectué du 20 au 30 mars 2023 par 3 agents du SAPDA au nord du corps de logis du Château des Ducs de Bourbon à Montluçon (actuel musée), sur l’esplanade Louis II de Bourbon. Les trois sondages sédimentaires sont positifs. Le tout révèle quelques faits nouveaux qui complètent l’histoire du château, dans une zone jusque-là épargnée par les reconnaissances archéologiques.

Le substrat naturel a été atteint à trois reprises, qui apparaît conservé légèrement plus haut qu’en partie centrale de l’esplanade, mais qui semble confirmer la logique d’un pendage général ascendant en direction du nord avec une décrue à proximité de l’enceinte septentrionale. Hors de toute structure, deux découvertes de tuiles plates romaines (tegulae) semblent attester d’une possible occupation antique sur l’esplanade, attestation manifestement inédite à ce jour. Sa datation et sa qualification restent impossibles.

Une première phase d’occupation du début du bas Moyen Âge apparaît assez clairement, associant deux sols d’occupation, un soubassement maçonné correspondant à l’angle sud-ouest de la cave double souterraine, et une structure creuse possiblement liée à ce bâti. Le mobilier associé à ces vestiges précoces les associe à la période des XIIIe-XIVe siècles et confirme le rôle central et précoce de la cave double avant le château tardo-gothique. A noter que le sol d’occupation le plus tardif de cette phase 1 se place à une cote de seulement -17 cm sous la surface actuelle.

Sur cette base, plusieurs modifications du bâti interviennent dans une large phase 2 qui couvre l’extrême fin du Moyen Âge et la période Moderne : ces modifications trahissent dans un premier temps une reprise de la cave double, avec la construction possible de murs annexes ; on assiste ensuite à la mise en place d’un schéma spatial très différent, avec l’apparition de salles en limite nord du corps de logis qui instaureraient l’apparition d’une cour du jeu de paume encore conservée à l’époque moderne. Certaines structures en creux associées à la phase 2 pourraient matérialiser des ancrages de poteaux d’échafaudage liés à ces travaux.

La phase 3 voit l’implantation d’un système de fondations en béton grossier qui s’appuient contre les structures précédentes pour inaugurer la réalisation d’un bâti quadrangulaire unitaire et plus ample, en retour d’équerre par rapport au corps de logis médiéval : d’après les plans anciens, ceci prend place entre l’aménagement des promenades et l’apparition des locaux de la caserne, soit dans un large intervalle 1760-1858. L’association d’une canalisation de terre cuite et d’une rigole en briques à cette phase 3 autorise à mettre en lumière l’environnement immédiat de ces locaux, et à restituer le niveau de circulation valable durant toute la période des casernements à une cote oscillant entre 20 et 40 cm sous la surface actuelle.

La phase 4 correspond aux derniers réaménagements de la zone au cours de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, avec notamment l’insertion de plusieurs dispositifs extérieurs de chauffage (cuve à fioul puis chaufferie gaz), mais aussi la pose de divers réseaux de surface (eau, téléphone, électricité, paratonnerre).

2010 – Fouille Méchain-Charnisay

Fouille d’archéologie préventive

Date d’intervention : 8 juillet au 1er octobre 2010

Responsables scientifiques : Sophie Liégard

Surface prescrite : 700 m2

Nature de l’aménagement : Construction du musée des musiques populaires

Aménageur : Ville de Montluçon

Chronologie : Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

Le site Notre-Dame à Montluçon se trouve dans le centre ancien de l’agglomération, à quelques dizaines de mètres au nord-est du château. L’intervention de fouille préventive qui s’y est déroulée, de juillet à octobre 2010, a été réalisée préalablement aux travaux de construction du musée des musiques populaires. L’opération a porté sur une surface de l’ordre de 700 m2. Elle a été réalisée par une équipe de huit archéologues placés sous la responsabilité de Sophie Liegard. Les investigations ont permis de mettre au jour de nombreux vestiges insoupçonnés qui apportent des données totalement inédites sur l’histoire de ce site.

Durant l’Antiquité, Montluçon se trouve au carrefour de plusieurs axes majeurs de circulation.

Même si on ne connaît rien ou presque de l’agglomération gallo-romaine, il est probable que l’implantation de celle-ci, dès les premiers siècles de notre ère, ait été favorisée par cette position stratégique. La mise au jour sur le site Notre-Dame de quelques éléments mobiliers et de deux pierres tombales taillées dans des blocs de maçonnerie antique confirme la proximité de vestiges de cette période.

Différentes découvertes indiquent la présence, sur le territoire de la commune, de plusieurs lieux d’inhumations du haut Moyen Âge, notamment un qui se localise aux abords de l’église Saint-Pierre, édifice se trouvant à moins de 100 mètres à l’ouest du site Notre-Dame. Quelques fragments de parois de sarcophages mis au jour sur ce dernier pourraient d’ailleurs provenir de Saint-Pierre.

Les plus anciennes traces d’occupation à Notre-Dame remontent au moins au Xe siècle (peut-être même au IXe siècle), période durant laquelle le site abrite des constructions sur poteaux de bois dont la nature ne peut être précisée (habitat et/ou artisanat métallurgique). C’est probablement dans le courant du XIe siècle (ou au plus tard au tout début du XIIe siècle) que l’église romane est édifiée. La fouille a permis de retrouver un tronçon de son chevet absidial conservé sous les fondations du choeur gothique. Dans son environnement, se développe alors un cimetière, ainsi que des constructions dont un grand mur de terrasse qui pourrait matérialiser la limite septentrionale de l’ensemble ecclésial roman. En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de savoir si le cloître et le prieuré existent dès cette période.

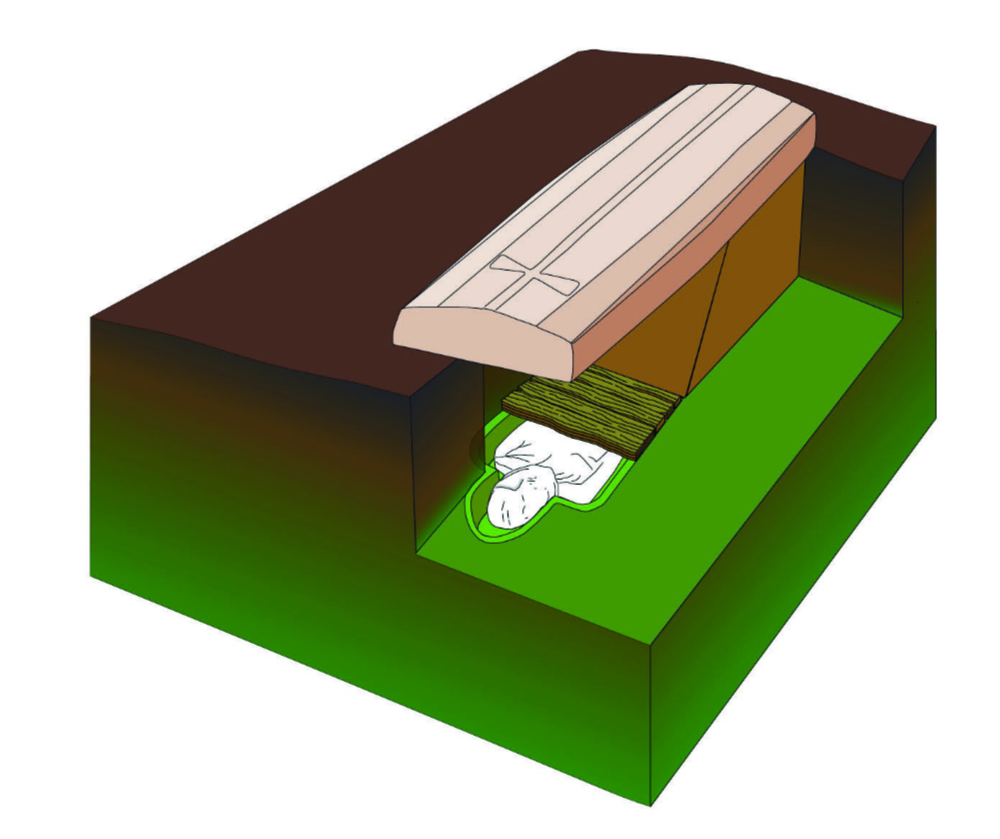

Les inhumations d’époque romane présentent un état de conservation exceptionnel. Elles correspondent à des tombes en fosse anthropomorphe munie d’une banquette périphérique aménagée pour soutenir un couvrement en bois. Certaines de ces tombes sont associées à des pierres tombales dont quatre exemplaires ont été retrouvés, encore en place, en surface du sol du cimetière.

Au début du XIIIe siècle, les abords septentrionaux du lieu de culte sont réaménagés pour accueillir plusieurs corps de bâtiment du prieuré organisés autour d’un cloître. La fouille du corps de bâtiment septentrional a permis de recueillir des informations sur son plan et son organisation interne, ainsi que sur la nature des sols et des ouvertures qu’il renfermait. Vers le nord-est, un espace extérieur (jardin privé ou jardin du prieuré ?) renfermait des formations de terres noires en relation avec une zone dépotoir qui a pu aussi servir de potager. La datation de ces vestiges s’inscrit dans une fourchette allant du XIe au XVe siècle.

Durant cinq siècles, le site fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux. L’une d’elles est probablement à l’origine de l’arrêt des inhumations dans la partie nord-est du cimetière, vers la fin du XIVe siècle ou le début du XVe siècle. Les tombes des XIIIe et XIVe siècles se caractérisent par la présence de dépôts funéraires (bouteille à eau bénite, petite cruche ou tirelire, déposées avec le défunt dans la tombe). Il s’agit d’une pratique bien connue localement, mais qui, jusqu’à présent, n’avait été que rarement documentée par des observations précises.

A partir du XVIIe siècle, le prieuré est largement restructuré et, petit à petit, certaines de ses parties sont vendues, notamment la parcelle septentrionale où des appentis sont alors aménagés.

Dans ce secteur, la tranchée de fondation d’un regard du XVIIIe siècle a livré un lot céramique remarquable comprenant de la porcelaine importée de Chine et de la faïence décorée au nom du propriétaire d’un des hôtels particuliers attenants au site.

L’ensemble ecclésial est relativement abandonné depuis cette période, à l’exception de l’église. A l’occasion des travaux de construction du musée des musiques populaires, le réaménagement de l’ancien cloître n’a pas été envisagé. Il recèle pourtant des vestiges bâtis du XIIIe siècle qui se rapportent à une période peu documentée dans la région. Il faut souhaiter que les études archéologiques réalisées en 2010 attirent l’attention sur ce site historique qui mériterait à bien des égards d’être mis en valeur.

Crédits

Avec : Sophie Liégard et Sophie Ferragne

Réalisation : David Geoffroy, Court-Jus Production

2009 – Diagnostic Clos André Messager

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 9 au 23 novembre 2009

Responsables scientifiques : David Morel

Nature de l’aménagement : Construction du Musée des Musiques Populaires

Aménageur : Ville de Montluçon

Chronologie : Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

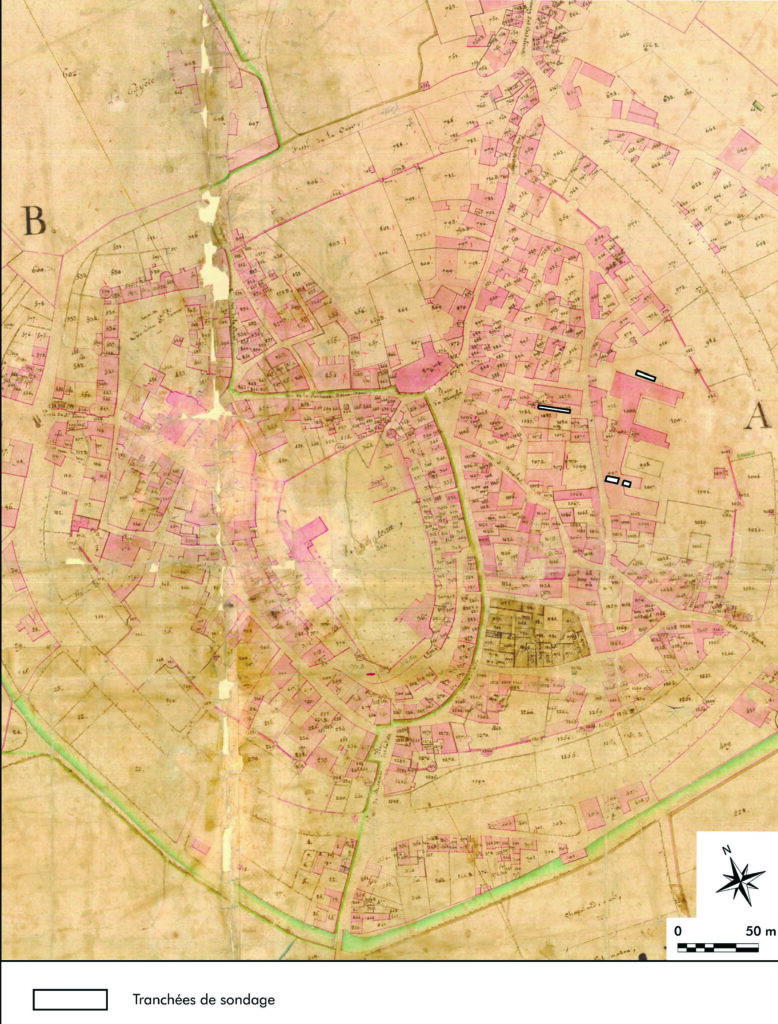

Le diagnostic réalisé au Clos Notre-Dame/ site Méchain-Charnisay de Montluçon a livré plusieurs vestiges attestant d’une occupation entre le Moyen Âge classique et la période contemporaine. Aucun témoignage rattaché à l’Antiquité ou au haut Moyen Âge n’est à signaler, malgré la découverte de fragments de tuiles à rebords dont l’utilisation peut se prolonger au début du Moyen Âge.

Les témoignages les plus anciens sont rattachés à la communauté monastique Notre-Dame sous la forme de vestiges architecturaux du XIIIe siècle.

A ce bâti concentré au nord de l’église s’associe un espace d’inhumations étendu au chevet que des dépôts funéraires permettent de dater au moins des XII-XIIIe siècles.

Une série de fosses et de trous de poteau repérés à proximité semblent également placés dans l’environnement de la communauté monastique ou du logis noble voisin tout en admettant une fourchette chronologique plus large (Xe-XVe siècle).

Des vestiges de la période moderne sont aussi recensés sous la forme de niveaux de sols en galets et de maçonnerie. Une cave située à l’extrémité ouest du cloître a ainsi supplanté un bâtiment du XIIIe siècle, et un espace sans doute lié à une activité artisanale est venu s’installer contre le flanc nord de l’église.

2009 – Diagnostic Place de la Comédie

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 1er et 29 juillet 2009, 7 avril 2010

Responsables scientifiques : Josabeth Millereux-le-Bechennec et Alexandre Michel

Nature de l’aménagement : Rénovation de la place

Aménageur : Ville de Montluçon

Chronologie : Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

La rénovation de la Place de la Comédie à Montluçon a engendré la réalisation de quatre sondages archéologiques.

L’opération a permis la mise au jour de plusieurs vestiges d’installation d’époque moderne et/ou contemporaine, matérialisés principalement par des constructions maçonnées. Une cave utilisée du XVIe au XVIIe siècle, est l’exemple le plus marquant. Plusieurs niveaux de démolition relevés dans les niveaux supérieurs des tranchées de sondages attestent d’un important aménagement de l’espace public au cours du XIXe siècle.

Les vestiges les plus anciens appartiennent à l’époque médiévale et se présentent tous sous la forme de structures fossoyées. Deux fosses dépotoirs sont datées sans difficulté des XIe–XIIIe siècles. L’existence d’une zone d’évacuation de déchets et/ou d’une zone de salubrité (latrines ?) est envisagée. Cette dernière serait située en périphérie et à proximité immédiate de l’esplanade monumentale. Cette gestion particulière de l’espace s’est poursuivie dans le temps : une fosse du même type a fonctionné aux XIIIe–XVe siècles. Deux fosses plus récentes sont assez proches tant d’un point de vue morphologique que par leurs comblements. Celles-ci se recoupent et sont datées de la fin du Moyen âge et/ou au début de l’époque moderne.