2022 – Diagnostic Chateloy

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 16 au 19 août 2022

Responsable scientifique : David Lallemand

Surface prescrite : 50 m2

Nature de l’aménagement : Construction d’un hangars

Aménageur : particulier

Chronologie : Moyen Âge

Au mois d’août 2022 a été conduit un diagnostic archéologique sur le site de Chateloy à Hérisson préalablement à la construction d’un hangar à usage agricole de 50 m². La sensibilité des lieux n’est plus à démontrer à Cordes-Chateloy, siège d’un oppidum monumental et d’une paroisse médiévale ayant fait l’objet d’un pèlerinage voué au martyr Saint-Principin (Ve siècle). Ce diagnostic est situé à une centaine de mètres à l’est de l’église romane et des escarpements nord du plateau. A l’ouest, dans la ruelle conduisant à l’église, un sauvetage conduit dans les années 1970 sous la houlette de M. Desnoyers avait fourni des sépultures médiévales à la faveur de travaux d’électrification. A l’est et à proximité immédiate, au début des années 2000, les lieux ont également fait l’objet de sondages exploratoires ayant livré quelques vestiges fossoyés d’habitat gaulois.

Seuls deux sondages d’une surface globale de 20 m² ont pu être creusés en raison d’un environnement très contraint et du passage d’un réseau destiné aux eaux usées en travers de l’emprise.

Le premier des sondages a fourni entre 0,40 et 0,50 m de profondeur, sous un remblai d’âge moderne, un niveau d’inhumations bien préservé comptant au moins trois fosses sépulcrales alignées d’enfants déposés sur le dos, têtes à l’ouest. Deux fosses étroites et allongées identifiées plus au sud prouvent la présence d’au moins deux états successifs d’inhumations.

Les creusements possèdent une orientation différente, et l’une des deux qui contient un adulte tête à l’ouest, est en partie surmontée par une sépulture d’enfant étudiée dans le cadre du diagnostic. Les fosses livrent en surface et dans leur comblement un mobilier céramique exclusivement médiéval, daté des XII-XIIIe siècles.

Le second sondage réalisé sur la bordure orientale de l’emprise livre à partir de 0,50 m de profondeur les vestiges d’un mur en partie récupéré à l’époque contemporaine et observé sur une longueur de 5 m. Au nord, il subsiste quelques témoignages de la maçonnerie de cet ouvrage qui mesure 0,80 m de large et dispose de parements formés de blocs taillés dans les grès du plateau de Chateloy. Un test stratigraphique réalisé à cet emplacement conduit à proposer qu’il s’agit de maçonneries conservées en élévation. Un remblai d’époque moderne vient s’appuyer contre celui-ci depuis l’ouest. Il pourrait correspondre au niveau recouvrant le niveau de sépulture observé dans le premier sondage. Ce mur massif est absent du cadastre dit napoléonien. Une fonction de mur terrasse de délimitation d’un espace cimétérial médiéval serait une séduisante hypothèse d’interprétation.

2022 – Diagnostic dans le bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 1er au 8 mars 2022

Responsable scientifique : Maud Labalme

Surface prescrite : 500 m2

Nature de l’aménagement : Enfouissement de réseau

Aménageur : Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier

Chronologie : Moyen Âge

Préalablement à la dissimulation des réseaux dans le bourg de Hérisson, un diagnostic archéologique a été réalisé par le Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier du 1er au 8 mars 2022.

Cette opération a permis de sonder 40.46 m² grâce à l’ouverture de 5 sondages soit 8 % de la superficie totale s’élevant à 500 m². Les rues dans lesquelles les sondages ont été effectués ont déjà beaucoup été impactées par l’installation des divers réseaux. Il a donc été nécessaire de s’adapter et faire en sorte de les éviter au maximum.

Les premiers résultats de ces différents sondages montrent la présence de niveaux de circulation antérieurs constitués de pavés (galets de granite) relativement imposants. Malgré une faible profondeur d’enfouissement, les différents niveaux de circulation mis au jour semblent essentiellement dater de la période médiévale. Dans la majorité des sondages, ils se trouvaient directement établis sur le substrat sableux. Place de la république, il a été possible de percevoir des niveaux conservés sur une profondeur plus importante.

Ce sont des niveaux successifs de circulation, accompagnés de remblais et de traces de probable réfections de voies. Les surfaces ouvertes étaient trop étroites pour appréhender d’autres types de structures, mais il n’est pas interdit de penser que des traces d’habitation puissent exister aux abords de ces différents vestiges de voiries.

2012 – Diagnostic dans le bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 9 au 24 octobre 2012

Responsable scientifique : Perrine Picq

Surface prescrite : 1126 m2

Nature de l’aménagement : Aménagement de bourg

Aménageur : Commune de Hérisson

Chronologie : Moyen Âge

Cette intervention intervient dans le cadre de l’aménagement du bourg de la commune d’Hérisson, et de la réfection programmée des voiries et des réseaux. La présence du clocher Saint-Sauveur, inscrit au titre des Monuments Historiques en 1927, sur la Place Joseph Lesage a considérablement influencé cette décision, puisqu’il s’agit aujourd’hui du dernier vestige encore en élévation de l’ancienne église collégiale Saint-Sauveur d’Hérisson, datée du XIIIe siècle. Trois sondages ont ainsi été réalisés.

Les observations effectuées dans le sondage 1, disposé perpendiculairement à l’hypothétique nef de l’église, ont permis de mettre en évidence un bâti encore très bien conservé, dont certains murs présentent plusieurs assises et des éléments de décors, tels que des enduits. Des niveaux de sol conservés ont également été remarqués. L’abside ayant été auparavant retrouvée en face du clocher, il aurait été possible que l’opération conclue à un plan d’église simple à nef unique. Toutefois, au vu des découvertes effectuées, il semble bien que l’édifice ait été composé d’une nef à au moins un collatéral, et d’un transept. Des structures funéraires ont été mises au jour dans ce sondage, dont une sépulture en place.

La tranchée 2, implantée sous le clocher Saint-Sauveur, a permis de mettre en évidence un dallage en pierre, qui pourrait correspondre au dernier niveau de circulation de cette zone.

Enfin, le sondage 3, effectué devant le parvis de l’église, a quant à lui révélé une structure de chauffe, qui pourrait avoir servi de four de métallurgiste. Elle a été découverte aux abords d’un ensemble de maçonneries, dont la fonction n’a pas été totalement comprise.

L’état de conservation des vestiges observés lors de ce diagnostic laisse présager d’une grande richesse du bourg médiéval, trop longtemps écarté des recherches scientifiques menées à Hérisson. De plus, au cours de cette opération, il est apparu que les vestiges avaient été relativement épargnés par les tranchées de réseaux.

2003 à 2008 – Fouilles de la fortification gauloise de Cordes-Chateloi

Fouille archéologique programmée

Date d’intervention : 2003 à 2008

Responsable scientifique : David Lallemand

Chronologie : Protohistoire

Les fouilles archéologiques de la porte de Babylone

Le site de la ville gauloise (ou oppidum) de Châteloy à Hérisson a fait l’objet d’un important programme de recherche archéologique depuis l’année 2003. Les campagnes de fouilles révèlent des vestiges monumentaux uniques en Europe celtique par la qualité de leur conservation, ceux de la porte principale de la ville…

dénommée « Porte de Babylone ».

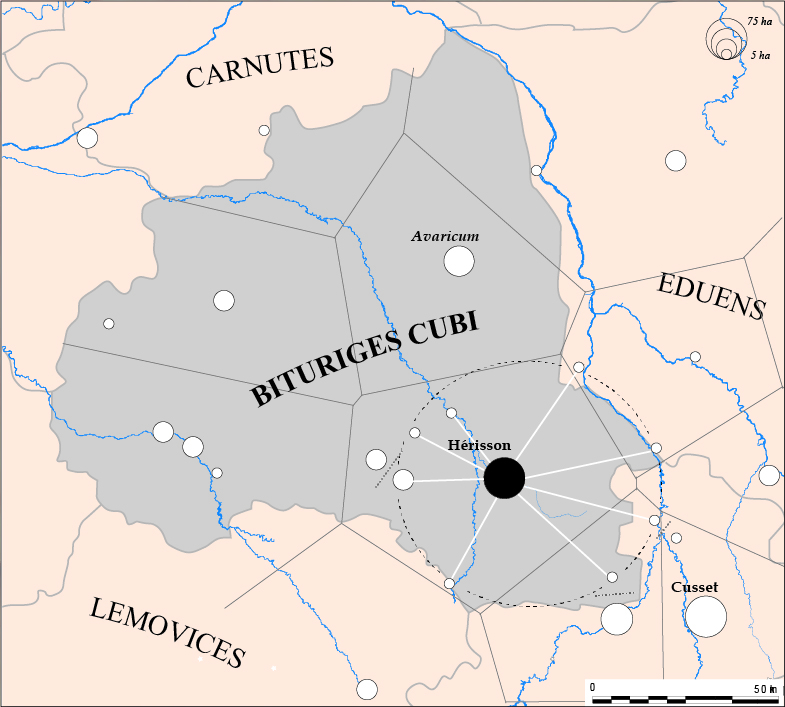

Le programme de recherche en cours constitue la première étude méthodique de cet important site du Ier siècle avant J.-C. implanté sur la bordure sud-est du territoire du peuple des Bituriges Cubi, dont la capitale était alors Avaricum / Bourges.

des Bituriges Cubi. (D. Lallemand)

La forteresse gauloise, d’une superficie de 75 ha, occupe un promontoire qui surplombe la pittoresque vallée de l’Aumance, à 25 km au nord-est de Montluçon. Ses puissantes fortifications sont encore visibles sous la forme d’une imposante levée de terre longue de 800 m.

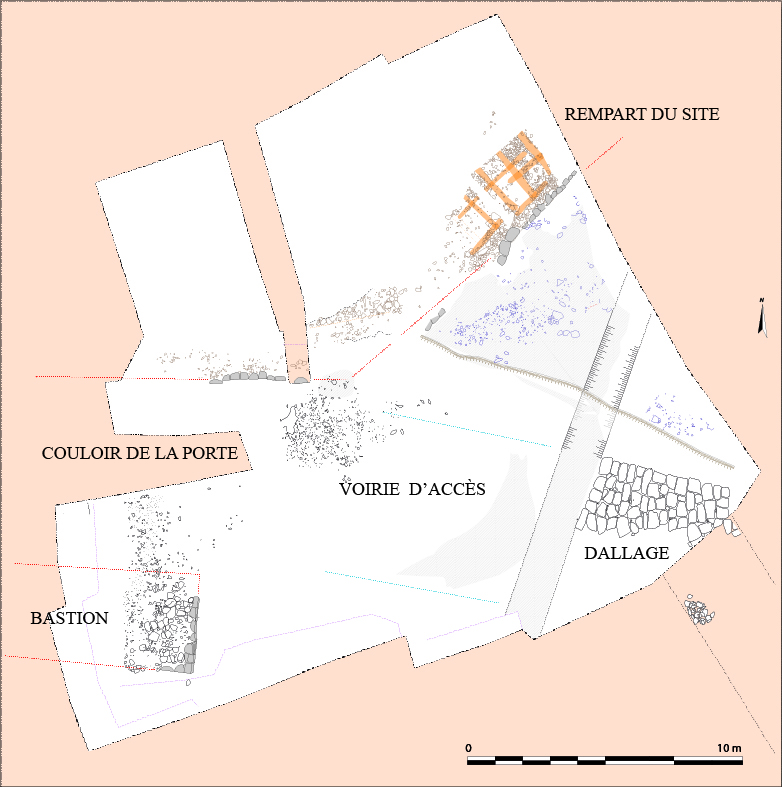

La recherche conduite sur ce site se focalise depuis plusieurs années sur la principale porte de la fortification.

Cette porte donnant accès à la ville – passage obligé des chariots, marchands, cavaliers et autres troupes militaires – dispose d’une architecture très originale, à mille lieues de celle que les Romains ont apportée d’Italie il y a 2000 ans et dont nous suivons encore les règles.

Les remparts gaulois mis au jour à Hérisson associent plusieurs matériaux différents. L’ossature de ces remparts consiste en un assemblage de grandes pièces de bois horizontales entrecroisées (aujourd’hui disparues) assemblées par de grands clous en fer. La façade des murs est habillée de grands blocs de grès soigneusement taillés, au sein desquels des vides signalent l’extrémité des « tirants » de bois. Cette architecture typique des oppida gaulois avait surpris César lui-même, qui s’est attardé à la décrire sous le nom de murus gallicus.

Les découvertes d’Hérisson nous révèlent cette architecture qui avait impressionné le général romain. À l’échelle européenne, les vestiges de cette qualité sur des oppida, avec l’emploi de pierres soigneusement taillées, se comptent sur les doigts d’une main.

Il y a de fortes chances que l’incendie qui a ravagé cette porte monumentale soit lié à l’un des épisodes célèbres contés dans les Commentaires sur la Guerre des Gaules de Jules César. Le général romain écrit que vingt villes du peuple gaulois des Bituriges sont incendiées au printemps 52 sur les ordres de Vercingétorix, afin de priver les légions de ravitaillement, alors qu’elles se dirigent vers Avaricum (Bourges). L’oppidum d’Hérisson serait la première des vingt villes bituriges à témoigner de ce sacrifice.

Cette opération de fouille portée par l’ARAFA, bénéficie de subventions du Ministère de la Culture (DRAC/SRA), du Conseil régional d’Auvergne, du Conseil général de l’Allier et de la commune d’Hérisson.