2023 – Diagnostic dans le sud du bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 21 au 30 août 2023

Responsable scientifique : Alexandre Michel

Surface prescrite : 2 384 m2

Nature de l’aménagement : Lotissement

Aménageur : Particulier

Chronologie : Protohistoire

La commune de Bègues fait l’objet d’une attention particulière de la part des archéologues depuis le XIXe siècle. Les prospections pédestres, aériennes et depuis peu les relevés par laser (Lidar) ajoutés aux opérations d’archéologie préventive, ont permis de mieux appréhender l’organisation spatiale de son peuplement humain, et plus largement son intégration dans le peuplement laténien au sein du département actuel de l’Allier.

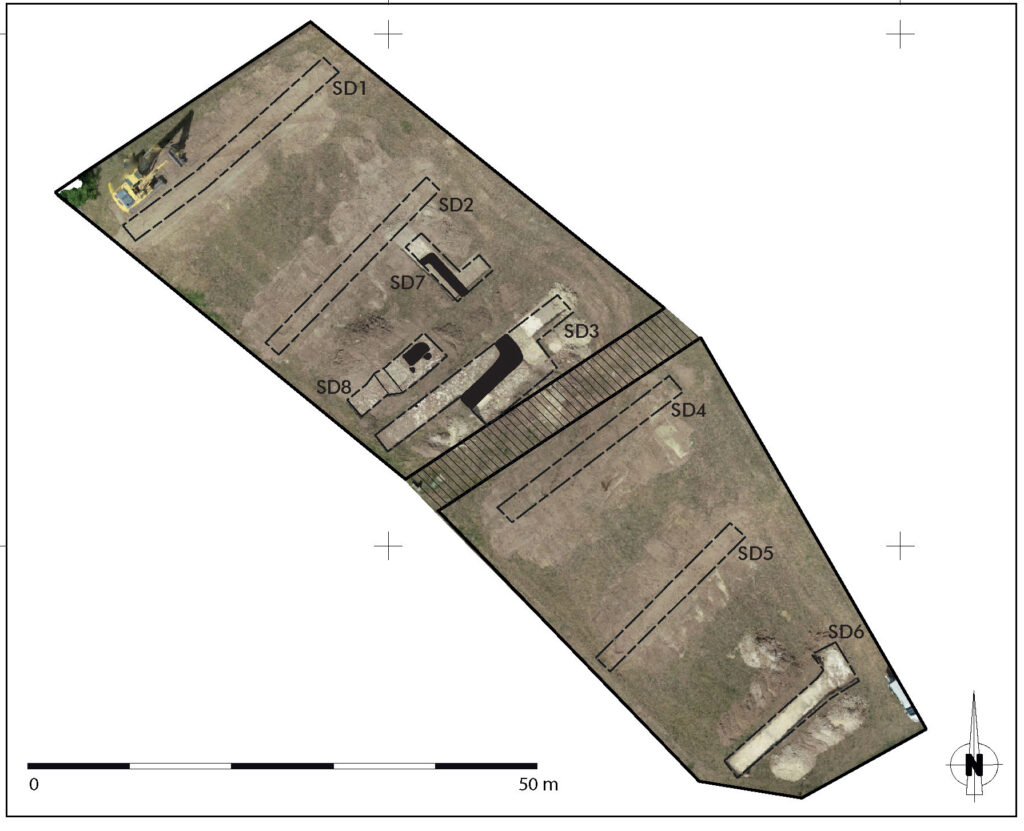

Cette nouvelle opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune de Bègues, du 21 au 30 août 2023. L’intervention archéologique intervient au sud du bourg actuel.

La prescription portait sur l’emplacement précis des futurs aménagements, à savoir 2384 m².

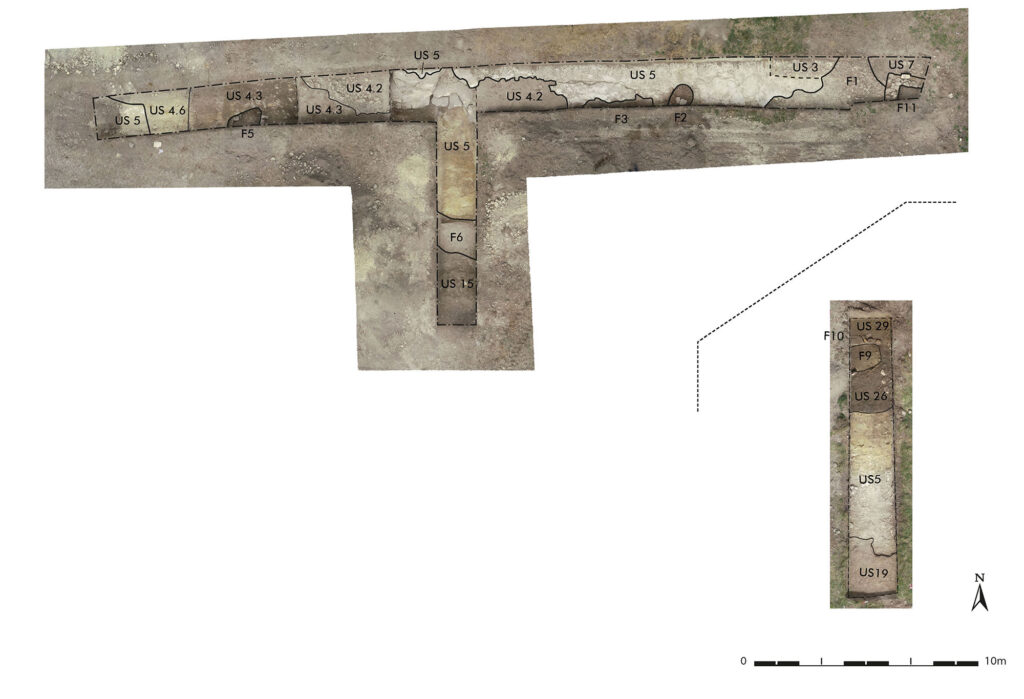

Huit sondages ont pu être réalisés, totalisant une ouverture de 326 m², ouvertures comprises, soit 13,7% de la surface prescrite.

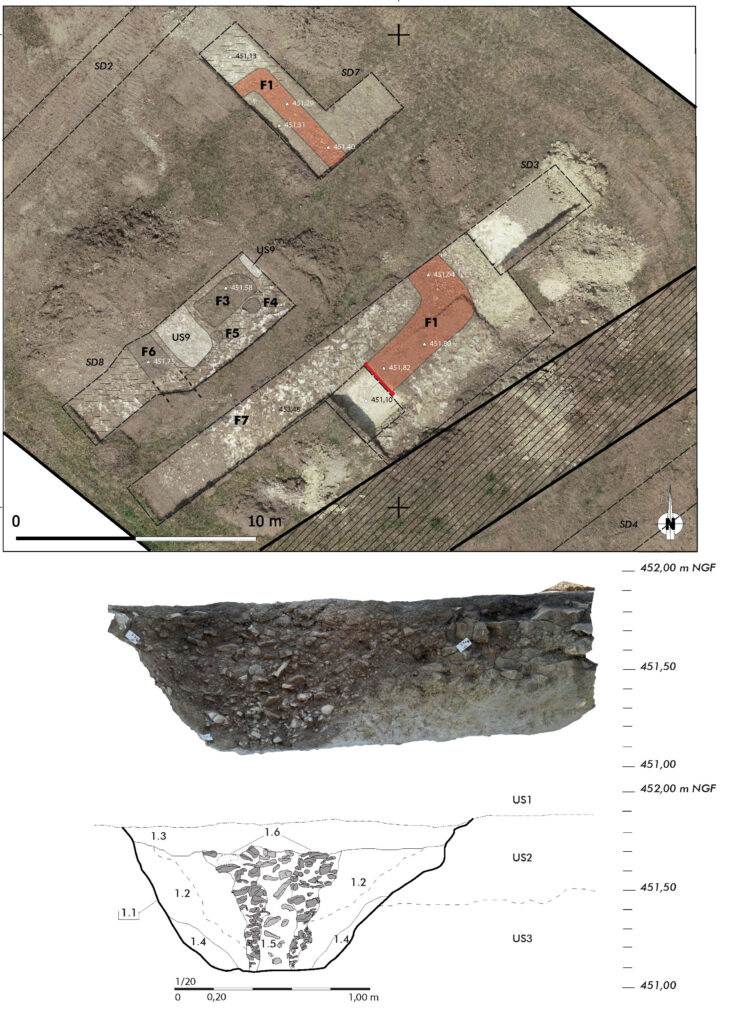

Les vestiges découverts mettent en évidence une occupation des lieux centrée sur La Tène C2 (1ère moitié du IIe siècle av. n.è.), sous la forme d’un ensemble cohérent. Il s’agit d’un fossé quadrangulaire de moyennes dimensions, de 12 à 13 m de côté, muni d’une palissade.

A l’intérieur de ce fossé, une fosse allongée de grandes dimensions s’articule avec au moins deux trous de poteau. La vocation funéraire et/ou cultuelle est fortement envisagée.

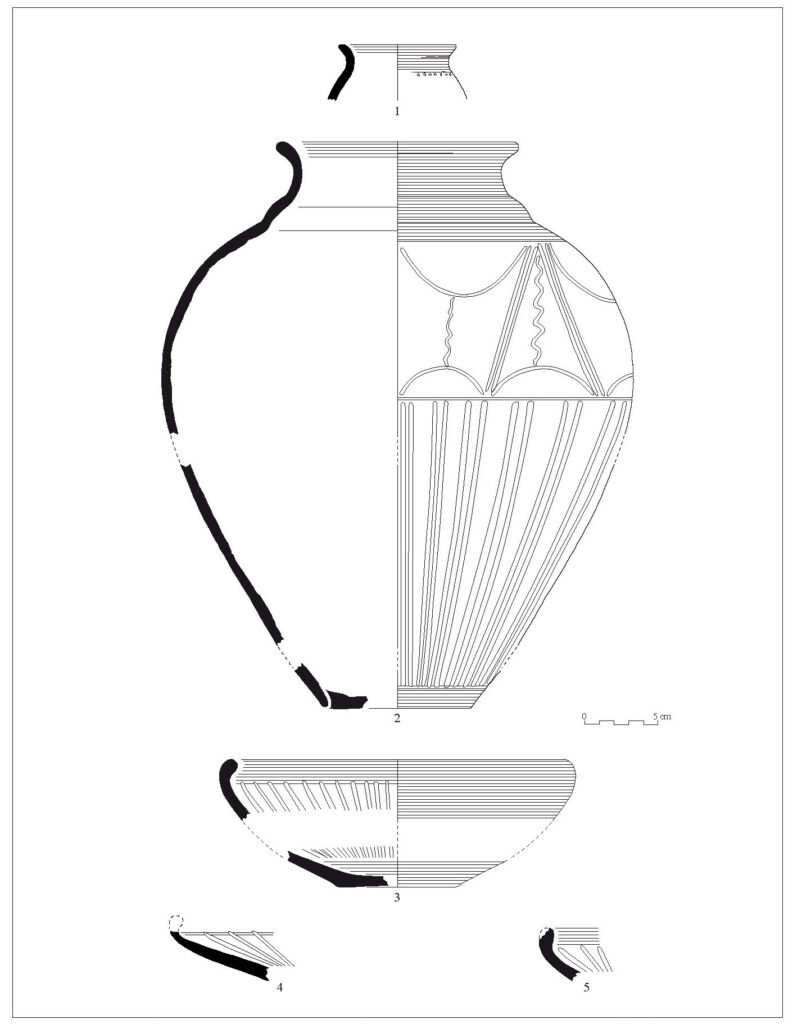

Cet ensemble a livré des restes céramiques en abondance et d’une très bonne qualité de conservation.

Les dimensions, la disposition et la morphologie du fossé, de la fosse et ses deux trous de poteaux, indiquent un ensemble au statut particulier. Constat accentué par la qualité, l’homogénéité et les modes de déposition ritualisés des récipients céramiques, relevant manifestement de pratiques cérémonielles, de consommation collective au sein d’un espace clos, tel que résultant d’un probable repas funéraire et/ou de commémoration.

Cette nouvelle opération d’archéologie préventive vient donc confirmer la qualité remarquable du site de Bègues, tout en augmentant encore son potentiel. La découverte d’un ensemble laténien structuré dont la vocation funéraire est envisagée, est à ce jour inédit à Bègues. Sa bonne conservation offre l’opportunité d’abonder durablement nos connaissances sur les populations celtiques du val de Sioule.

2023 – Diagnostic place de l’église

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 20 mars au 3 avril 2023

Responsable scientifique : Alexandre Michel

Surface prescrite : 1 247 m2

Nature de l’aménagement : Hangar agricole

Aménageur : Particulier

Chronologie : Protohistoire, Antiquité

Cette opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune de Bègues, du 20 mars au 3 avril 2023.

L’intervention archéologique fait suite au dépôt d’un permis de construire d’un hangar agricole, à toiture photovoltaïque, sur une parcelle située à l’ouest du bourg actuel.

Deux sondages ont pu être réalisés.

Les vestiges mettent en évidence une occupation des lieux qui couvrent plusieurs périodes chronologiques, dont les éléments les plus anciens sont attribuables à la Protohistoire récente (La Tène C : 250-160 avant J.-C.) et les plus récents sont quant à eux datés de l’Antiquité (Ier siècle aprés J.-C.). Il faut noter l’absence de vestiges datés de La Tène D1 (140-80 avant J.-C.).

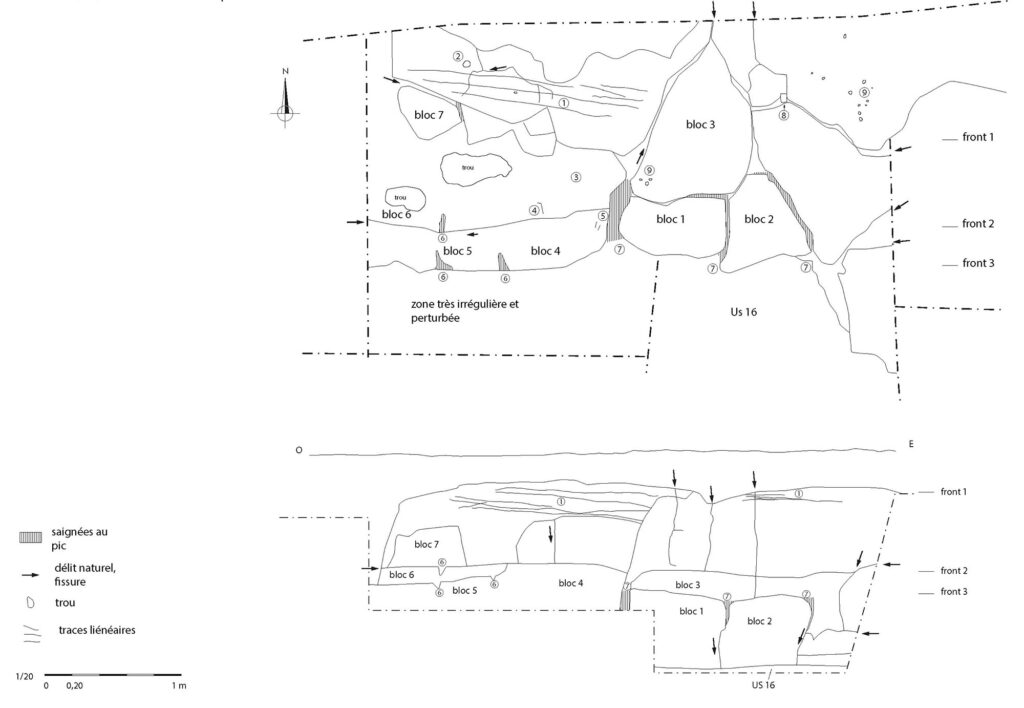

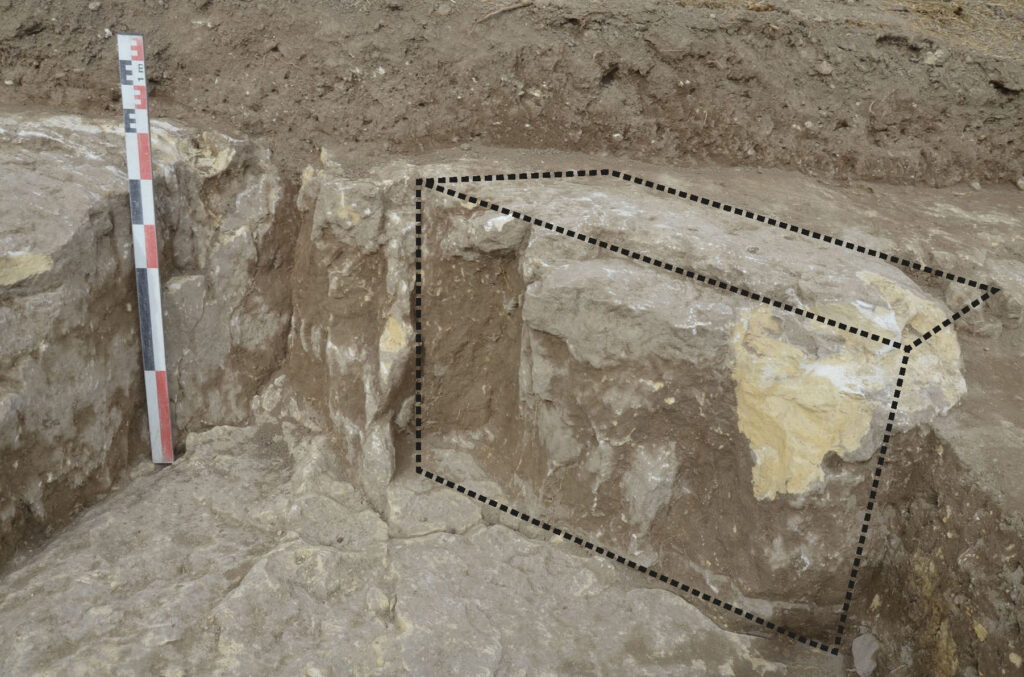

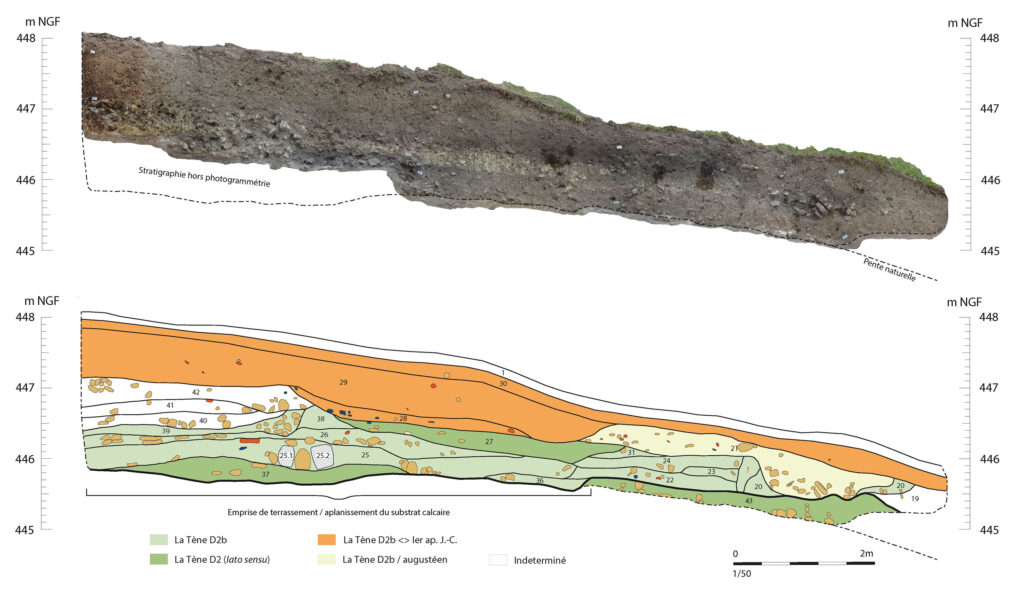

Les vestiges correspondent à des structures en creux (fosses, fossé, trous de poteau), d’un angle de maçonnerie d’une très probable cave ou encore d’un accès maçonné à une structure souterraine indéterminée. La mise au jour d’une carrière de calcaire à ciel ouvert constitue sans doute la découverte majeure de cette opération. Enfin, la réalisation d’une coupe perpendiculaire à la rupture de pente, sur le tracé supposé du rempart sud de l’oppidum laténien, constitue le second élément marquant de ce diagnostic.

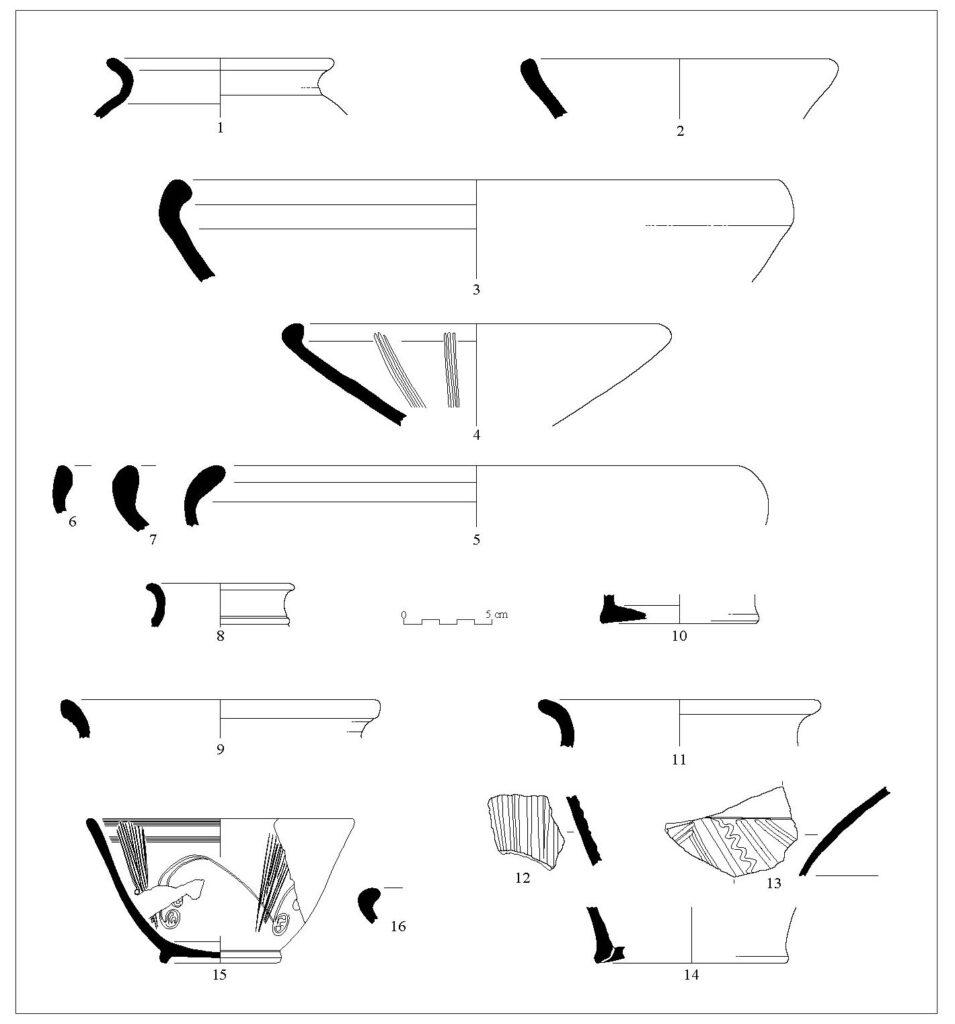

Les céramiques découvertes au sein des vestiges ont permis de proposer un phasage de l’occupation en trois horizons principaux.

Le premier correspond à l’exploitation d’un front de taille à gradins, du substrat calcaire, dont les comblements sont datés de La Tène D2a (80-50 avant J.-C.).

Le second horizon correspond à la confection d’un talus aplani, plus ou moins massif, situé en sommet de pente, renvoyant à l’édification d’un système de fortification du plateau de Bègues au cours de La Tène D2b (50-20 avant J.-C.).

Enfin, le dernier horizon est centré sur le Ier siècle après J.-C. et matérialisé par la présence de fosses aménagées, aux parois parfois maçonnées et d’un angle de bâti associé à un riche dépotoir.

Il faut noter toutefois la présence significative d’éléments de La Tène C (250-160 avant J.-C.) au sein des comblements de La Tène D2a (80-50 avant J.-C.), ainsi qu’une probable fréquentation du secteur durant l’Antiquité tardive (280-476 après J.-C.).

Le mobilier rattaché à l’ensemble est abondant, voire très abondant, et d’une très bonne qualité de conservation. Il s’agit principalement de lots de céramiques, de terres cuites architecturales ainsi qu’un lot abondant de restes fauniques.

L’ensemble des vestiges archéologiques documentés au cours de cette opération de diagnostic atteste d’une densité importante de vestiges, livrant une quantité conséquente d’artefacts variés pour chaque période. La conservation exceptionnelle de la carrière à ciel ouvert laténienne constitue le point fort de ce diagnostic, puisqu’à ce jour, aucun exemple de comparaison contemporain n’est connu localement ou à l’échelle de l’Auvergne, voire au-delà. Enfin l’occupation antique se caractérise par une très bonne conservation des assemblages mobiliers, ainsi que par des modes de construction de qualité, et ce dès les premières phases connues d’occupation pour la période.

Cette nouvelle opération d’archéologie préventive vient confirmer la qualité remarquable du site de Bègues, tout en augmentant encore son potentiel, par la découverte d’une carrière laténienne inédite, dont la conservation exceptionnelle offre l’opportunité d’abonder durablement nos connaissances sur la chaîne opératoire des carriers protohistoriques et de questionner l’usage et la destination des blocs.

2023 – Diagnostic dans le bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 30 janvier au 3 février 2023

Responsable scientifique : Alexandre Michel

Surface prescrite : 963 m2

Nature de l’aménagement : Extension d’habitation

Aménageur : Particulier

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne

Cette opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune de Bègues, du 30 janvier au 3 février 2023. L’intervention archéologique fait suite au dépôt d’un permis de construire d’une extension de maison, sur une parcelle située à l’entrée du bourg actuel.

La surface prescrite, 963 m², a été sondée sous la forme d’une tranchée en forme de L de près de 30 m² ; la surface accessible était limitée à cette emprise.

La gestion des déblais a également limité la surface d’exploration, en raison notamment des constructions existantes, visibles et/ou souterraines, et d’un couvert végétal important.

Le sondage effectué s’est révélé positif, avec un total de 9 vestiges qui mettent en évidence une occupation diachronique dont les éléments les plus anciens sont datés de La Tène C (250-160 avant notre ère) et les plus récents sont associables à la période médiévale (dès le 13e siècle).

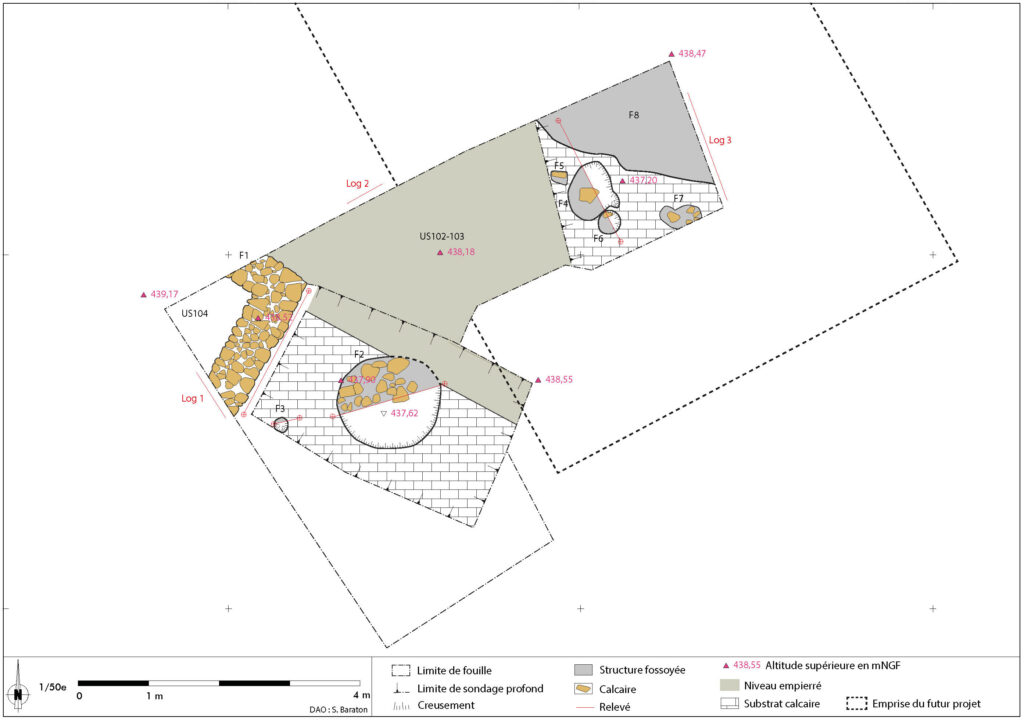

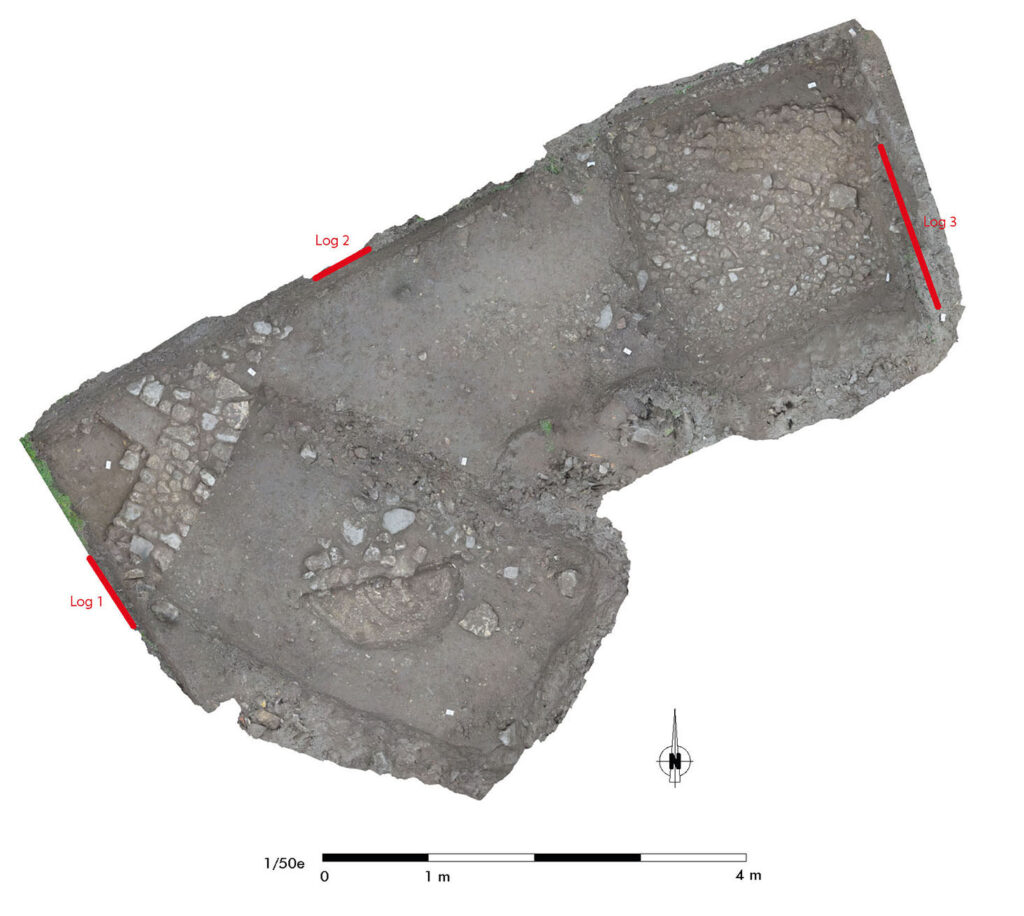

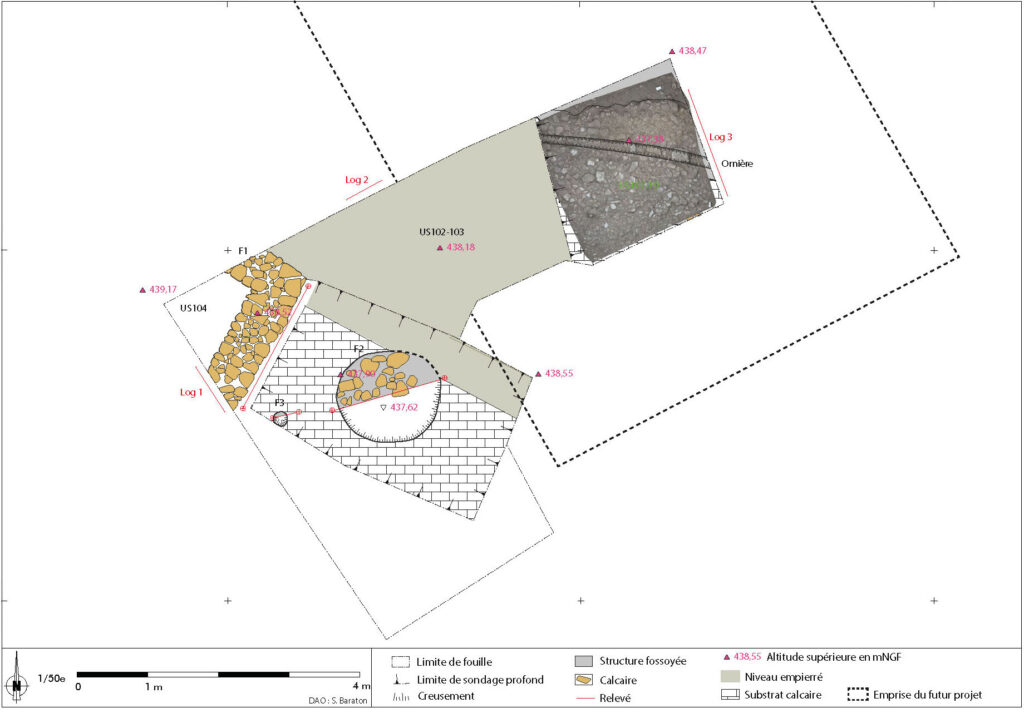

Il s’agit de sept structures en creux, d’un angle de maçonnerie, d’un épais niveau de blocage ainsi qu’un niveau de circulation empierré.

Le mobilier céramique découvert au sein des vestiges a permis de proposer un phasage de l’occupation en deux phase principales.

La première implantation humaine correspond à une demie douzaine de structures en creux datées de La Tène moyenne (250-140 avant notre ère), dont trois ont été testées.

Le dégagement manuel et la fouille mécanisée d’un empierrement de voirie atteste de la création d’un axe de circulation, dès La Tène finale (140-50 avant notre ère), en lien avec l’occupation de l’oppidum de Bègues, ce qui demeure inédit à ce jour. On suppose l’existence à proximité ou ici même, d’un lieu de passage, d’un aménagement d’accès à la ville celtique, dont nous n’avons ici qu’un léger aperçu mais dont le bouchage volontaire aurait pu débuter dès le début de l’époque romaine.

Un angle de maçonnerie est attribué à l’époque médiévale, daté a minima du 13e siècle.

Le mobilier rattaché à ces vestiges est relativement abondant et d’une bonne qualité de conservation. Il s’agit principalement de lots céramiques, de terres cuites architecturales ainsi que dans une moindre mesure de restes fauniques. A noter la présence de rondelles de céramique dans un des contextes liés à l’implantation de la voie laténienne.

Ces vestiges archéologiques attestent d’une densité importante d’occupation dès les premières phases d’implantation du 3e siècle avant notre ère, période pour laquelle les éléments de comparaisons commencent seulement à se dessiner en territoire auvergnat. L’occupation précoce des sites de hauteur, avant la Tène finale (140-50 avant notre ère), est à ce jour au cœur des préoccupations de la recherche archéologique protohistorique.

L’hypothèse principale avancée est donc qu’à cet emplacement pourrait correspondre un trajet d’accès privilégié à l’oppidum celtique de Bègues, épousant les courbes d’une combe depuis les berges de la Sioule, avec la création d’un réseau viaire consolidé en rupture de pente à l’exemple des sites d’Hérisson ou de Gergovie. La partie haute de cet accès aurait ensuite été bouchée a minima dès l’époque antique (52 avant notre ère – 476 après notre ère), vraisemblablement au profit de l’installation de la voie principale de l’agglomération gallo-romaine.

2021 – Diagnostic dans le bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 14 au 20 septembre 2021

Responsable scientifique : Kevin Dixon

Surface prescrite : 2 055 m2

Nature de l’aménagement : Création d’un lotissement

Aménageur : Particulier

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

Cette opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune de Bègues, du 14 au 20 septembre 2021. L’intervention archéologique était justifiée suite au dépôt d’un permis d’aménager pour deux parcelles à construire, en bordure orientale du bourg actuel.

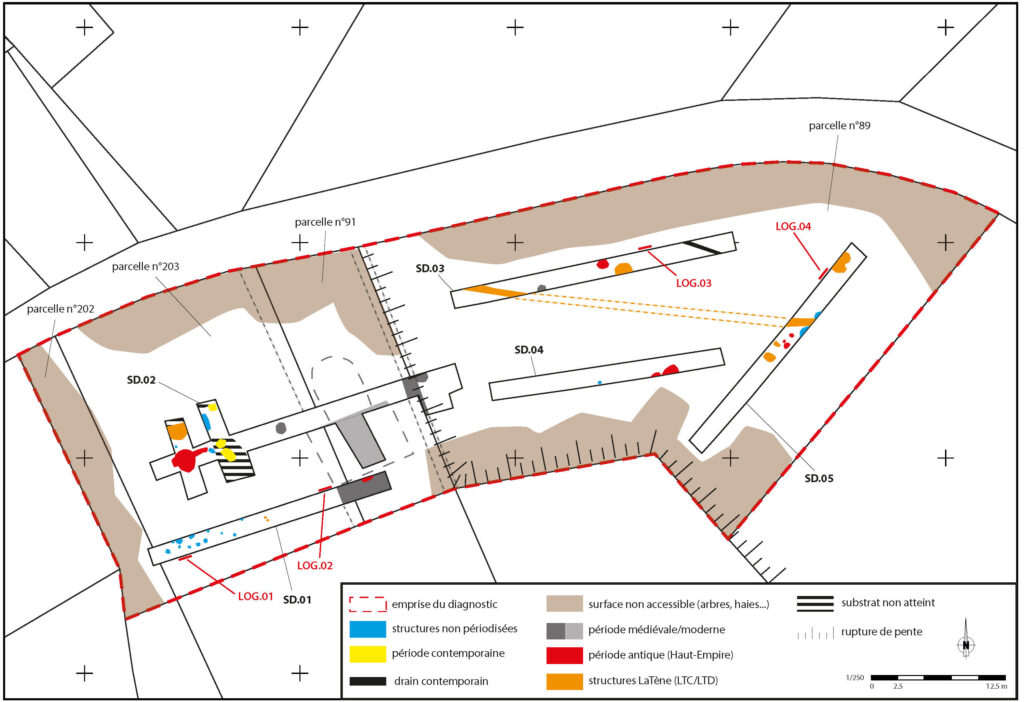

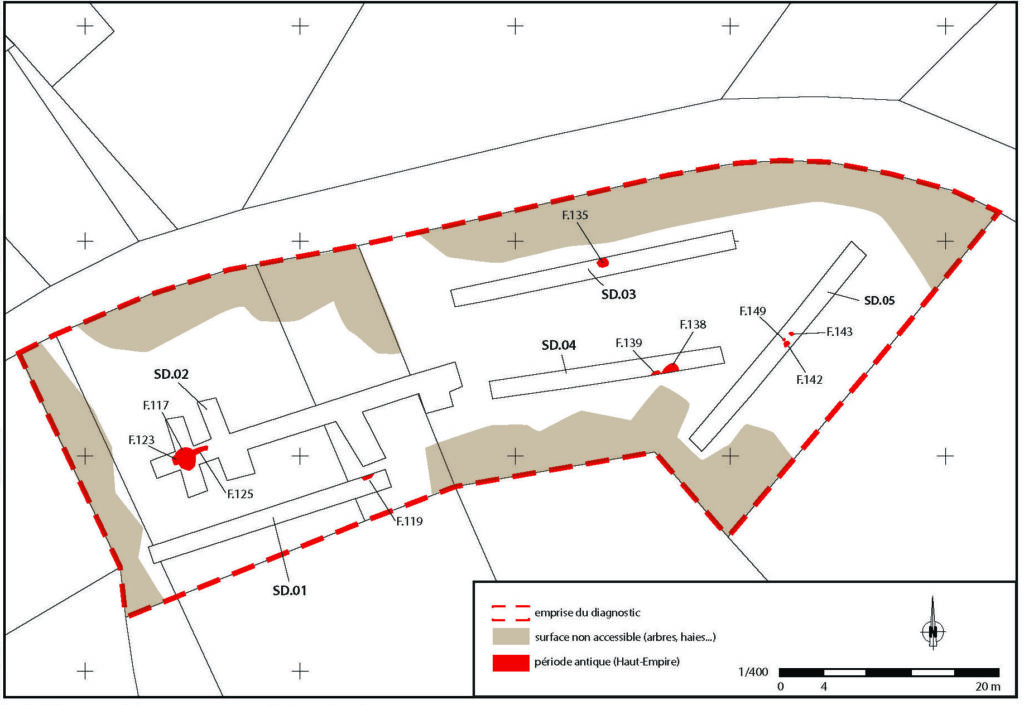

La surface prescrite, 2055 m², a été sondée via cinq sondages couvrant 223.5 m² soit 10.87% de la surface totale. L’ensemble des sondages effectués s’est révélé positif, avec un total de 50 vestiges. Ceux-ci mettent en avant une occupation diachronique dont les éléments les plus anciens sont datés de La Tène C1 (250-200 avant J.-C.) et les plus récents sont associables à la période contemporaine. Il s’agit principalement de structures en creux ainsi que d’aménagements maçonnés liés à l’extraction calcaire.

Le mobilier céramique découvert au sein des vestiges a permis de proposer un phasage de l’occupation en quatre périodes principales.

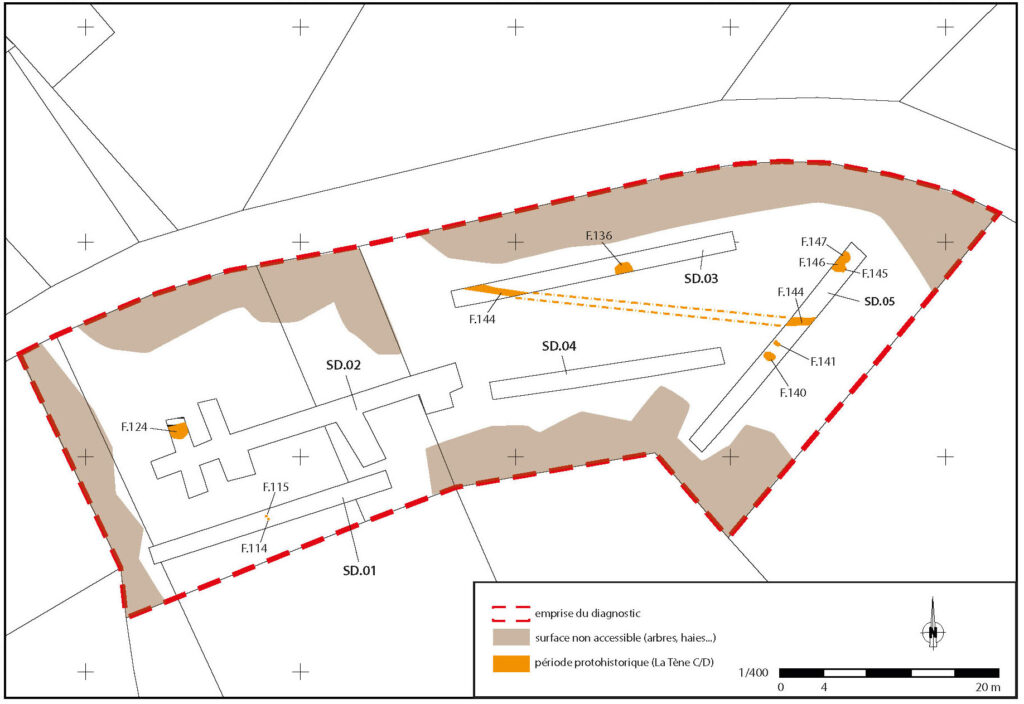

La première implantation humaine correspond en une dizaine de structures datées de La Tène C/D (250-50 avant J.-C.). Il s’agit de structures en creux dont trois ont été testées. Les vestiges de cette période semblent couvrir l’ensemble de l’emprise du diagnostic.

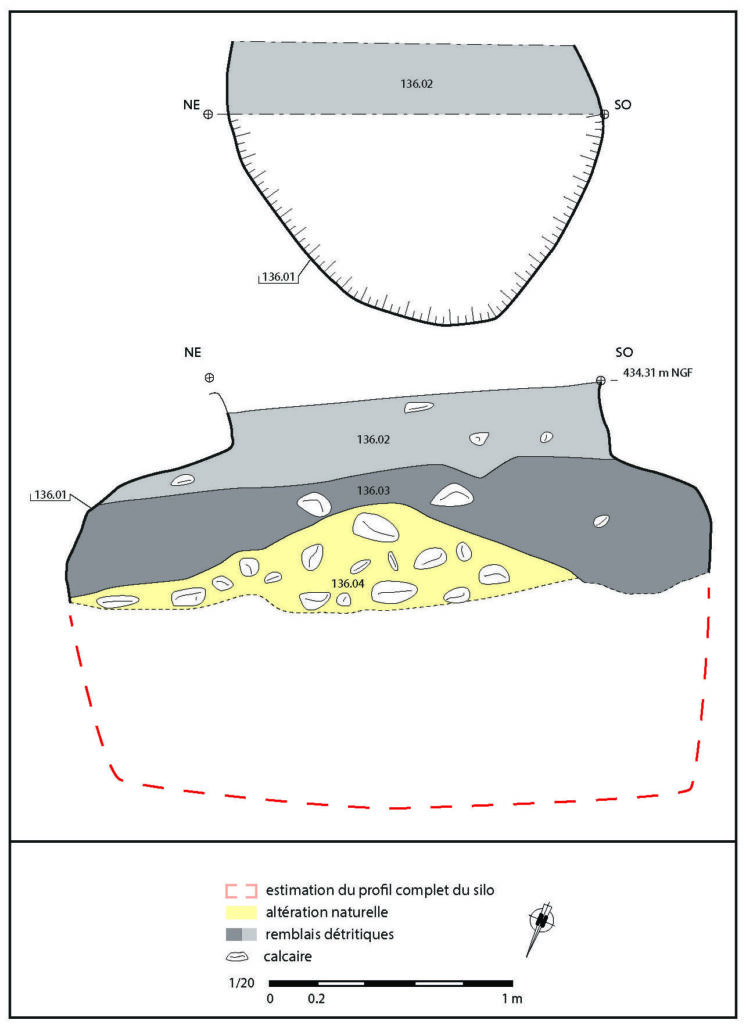

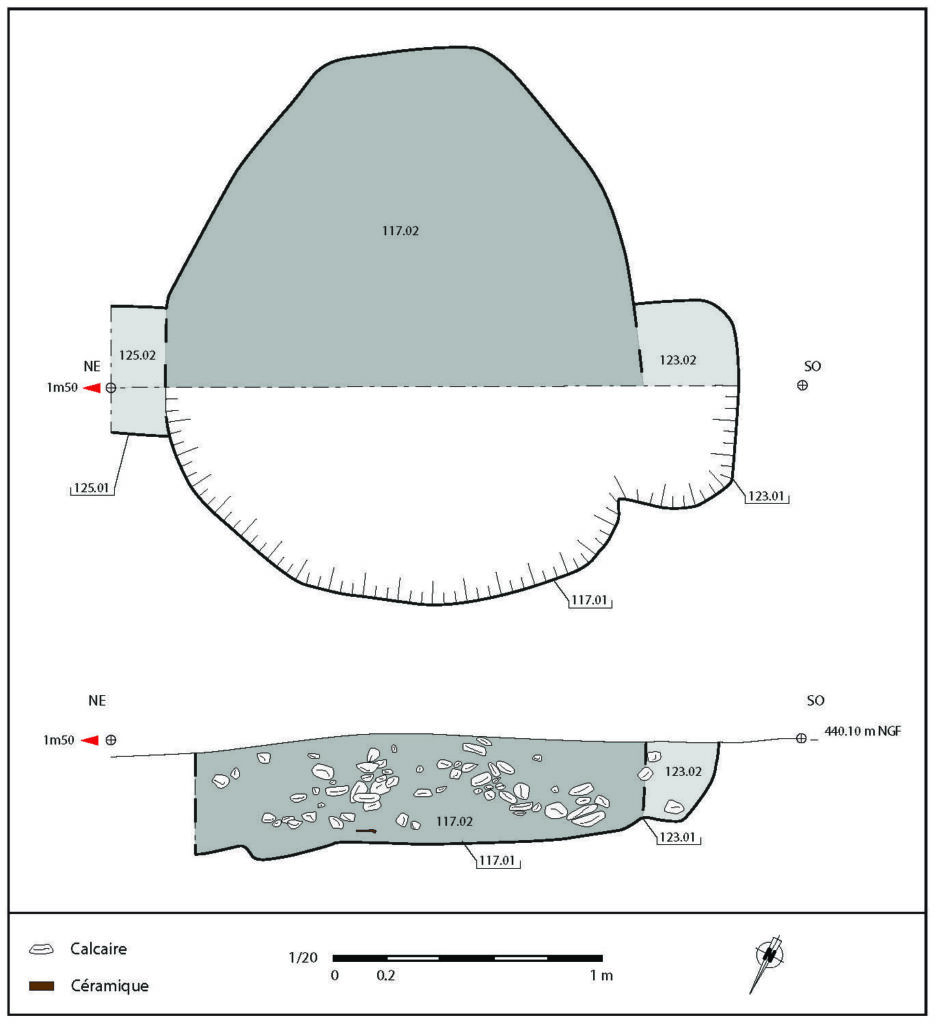

La fouille d’un silo a permis d’établir une occupation des lieux depuis La Tène C1 (250-200 avant J.-C.). Cette découverte permet d’affirmer une présence des Celtes sur le bourg de Bègues antérieure à l’implantation de l’oppidum daté de La Tène finale (140-50 avant J.-C.).

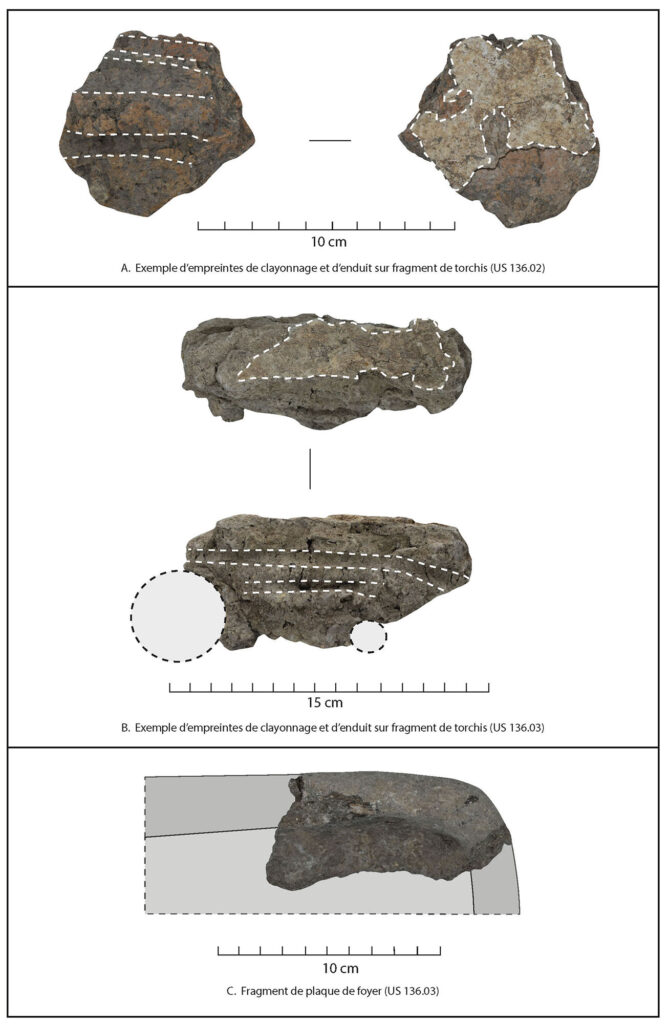

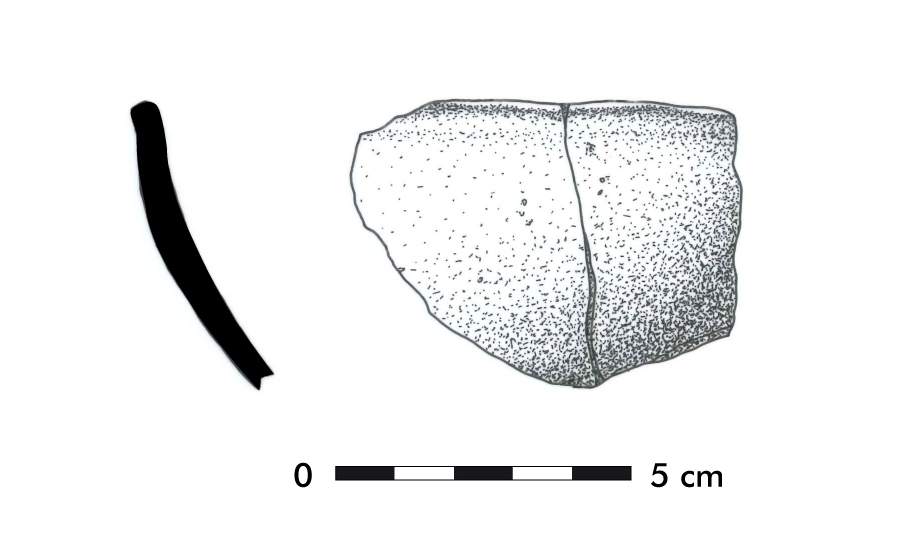

De plus, le mobilier qui y a été récupéré présente un corpus riche et varié. La fosse-silo contient de nombreux éléments issus de contextes domestiques dont un fragment de plaque mobile de foyer, celui d’une meule va-et-vient en roche basaltique ainsi que des éléments de parure tels qu’une perle en pâte de verre ou bien un jonc de bracelet en schiste bitumineux.

Ces éléments de parure sont un marqueur de la présence d’une population d’un statut singulier sur le plateau.

Le remplissage du silo contenait également des fragments de torchis présentant des empreintes de baguettes témoignant de l’usage du clayonnage, ainsi que des restes d’enduits sur certains d’entre eux. Tous ces indices évoquent la proximité immédiate d’un habitat dont la nature, l’économie et les fonctions restent à déterminer.

La déclivité naturelle du terrain, peu propice à une implantation humaine, laisse à penser que cet habitat se situerait sur le plateau, à l’emplacement du bourg actuel. Les vestiges découverts correspondraient donc à des aménagements en périphérie (fosses à caractère détritique) ainsi qu’à des zones à vocation agricole (silo, fossé drainant…).

Aucun vestige n’a pu être rattaché clairement à la période de l’oppidum (La Tène finale : 140-50 avant J.-C.). La période antique (52 avant – 476 après J.-C.) semble recouvrir la même surface et garder la même nature que la période précédente.

Parmi la dizaine de structures en creux qui s’y rattache, six ont été fouillées. Les trois fosses à caractères détritiques enregistrées en partie ouest témoignent d’une pérennité d’usage dans cette zone alors que les trous de poteau identifiés en partie est renseignent sur la présence d’un bâtiment dans ce secteur.

Le mobilier céramique étudié permet de préciser l’occupation au Haut-Empire (fin du 1er siècle avant – fin du 2e siècle après J.-C.), avec deux phases distinctes, l’une augustéenne et l’autre flavienne.

L’existence d’une agglomération secondaire sur le plateau de Bègues était supposée via des découvertes fortuites et des travaux de prospections aériennes et pédestres. La réalisation d’un diagnostic archéologique en 2017 a confirmé sa présence à l’emplacement du bourg actuel. Les vestiges antiques découverts sont datés du Haut-Empire principalement (fin du 1er siècle avant – fin du 2e siècle après J.-C.).

Les structures identifiées lors du diagnostic de cette année appartiendraient donc à des aménagements suburbains dont l’organisation reste à appréhender.

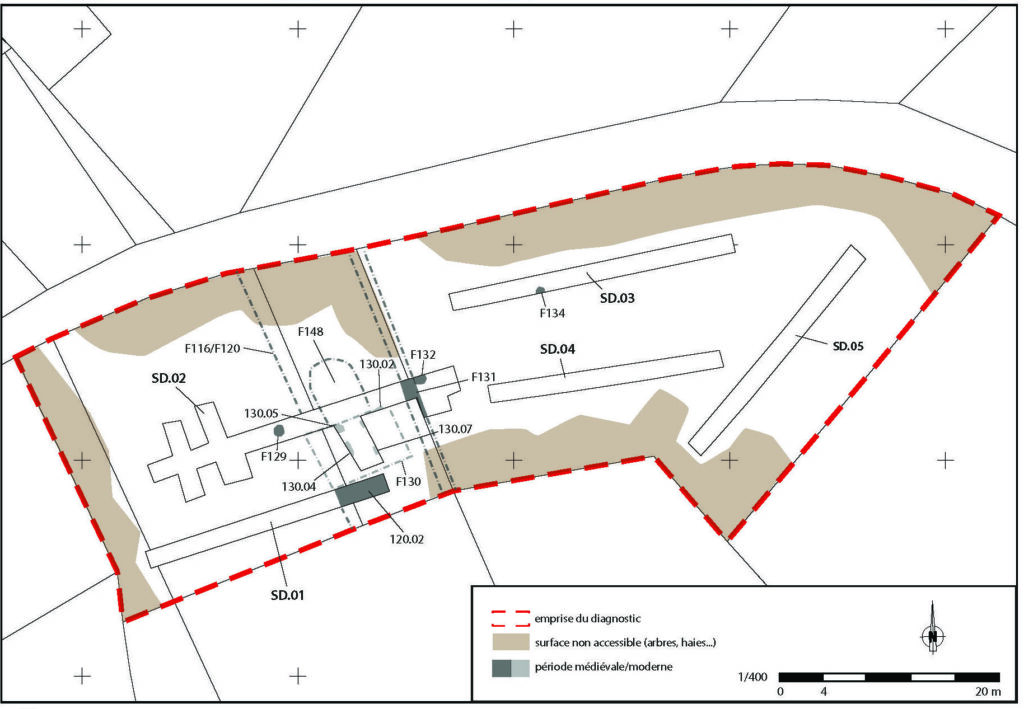

Une nouvelle phase comprend les vestiges attribués aux périodes du Moyen Âge (476-1492) et moderne (1492-1789). Elle est illustrée à travers la présence d’une dizaine de structures.

Ces vestiges se composent de structures en creux d’une part et d’aménagements liés à l’extraction calcaire d’autre part.

Quelques fosses en partie centrale témoignent d’une occupation au Moyen-Âge, ce qui est particulièrement intéressant compte tenu du fait que le passé médiéval de la commune de Bègues est méconnu. En effet, mis à part l’église dont certaines parties sont datées du XIIe siècle et le château dont la fondation remonterait au 12e siècle, aucun autre vestige n’a été identifié dans le bourg. Seule une sépulture datée du Haut-Moyen-Âge (5e-6e siècles) a été découverte lors d’un diagnostic en 2011 au sud-ouest du village.

Parmi l’amas de trous de poteau situé à l’extrémité ouest du sondage 01, deux ont été datés de l’époque moderne, marquant l’emplacement probable d’un bâtiment de cette période.

2017 – Diagnostic dans le bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 20 au 30 novembre 2017

Responsable scientifique : Jérôme Besson

Surface prescrite : 3 890 m2

Nature de l’aménagement : Aménagement de bourg

Aménageur : Commune de Bègues

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

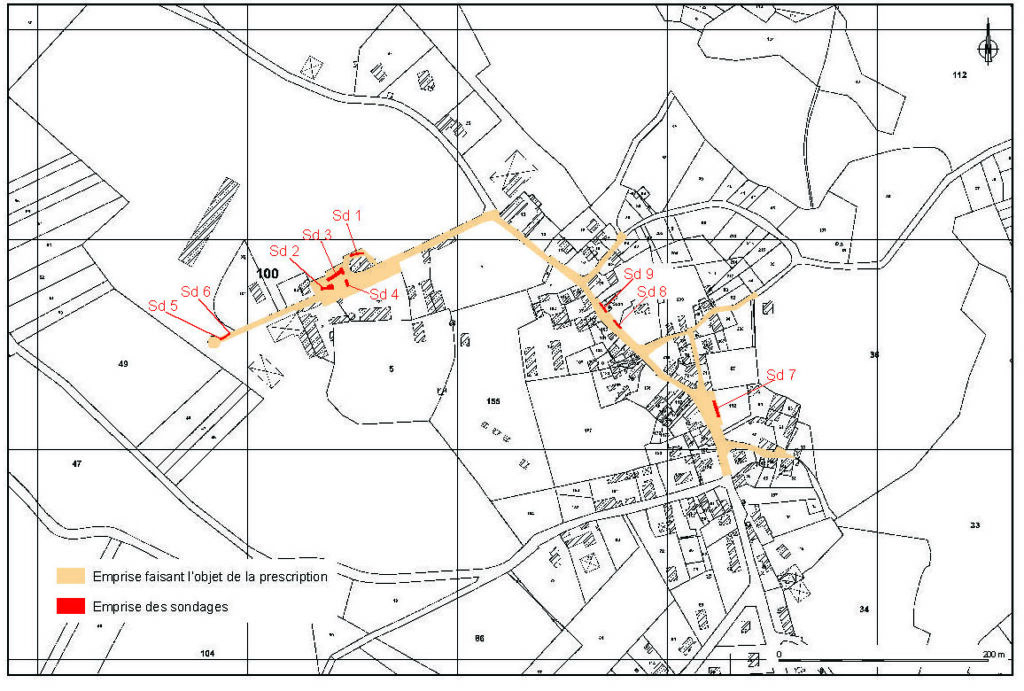

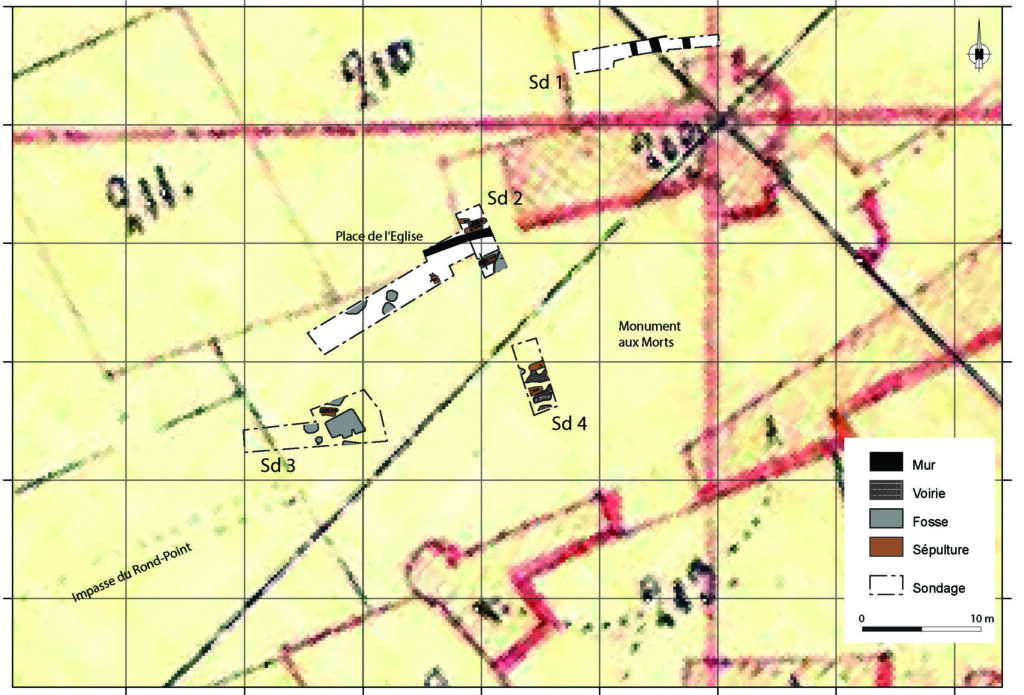

Préalablement à l’élaboration d’un projet de réaménagement du bourg de Bègues, un diagnostic archéologique préventif a été mis en œuvre.

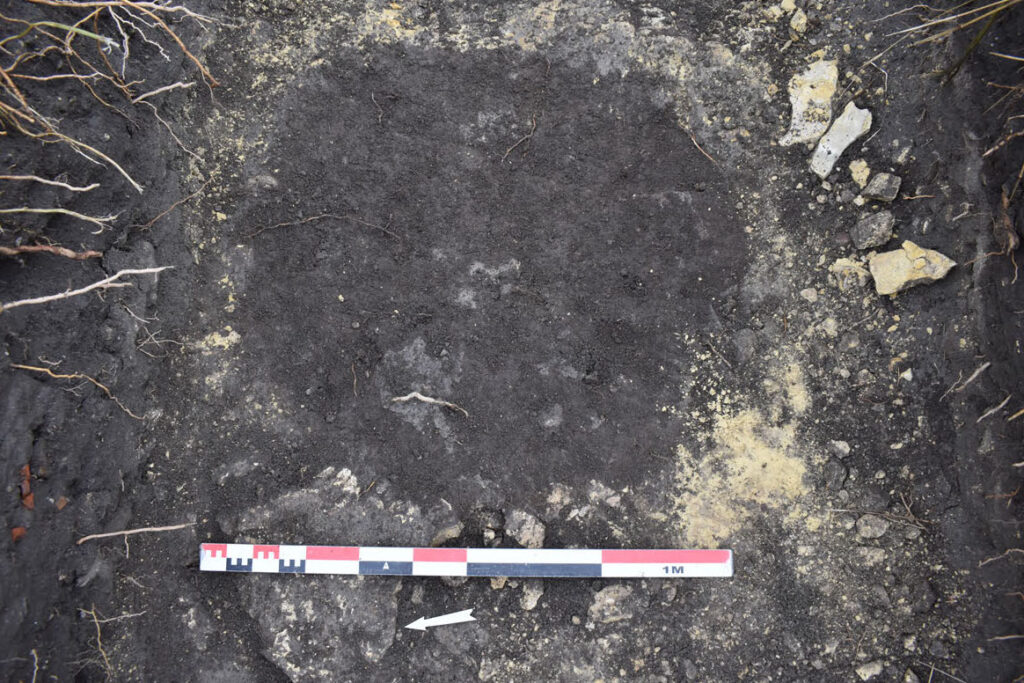

Celui-ci s’est déroulé du 20 au 29 novembre 2017. Neuf sondages ont ainsi été ouverts de sorte à représenter une surface cumulée de 200,41 m².

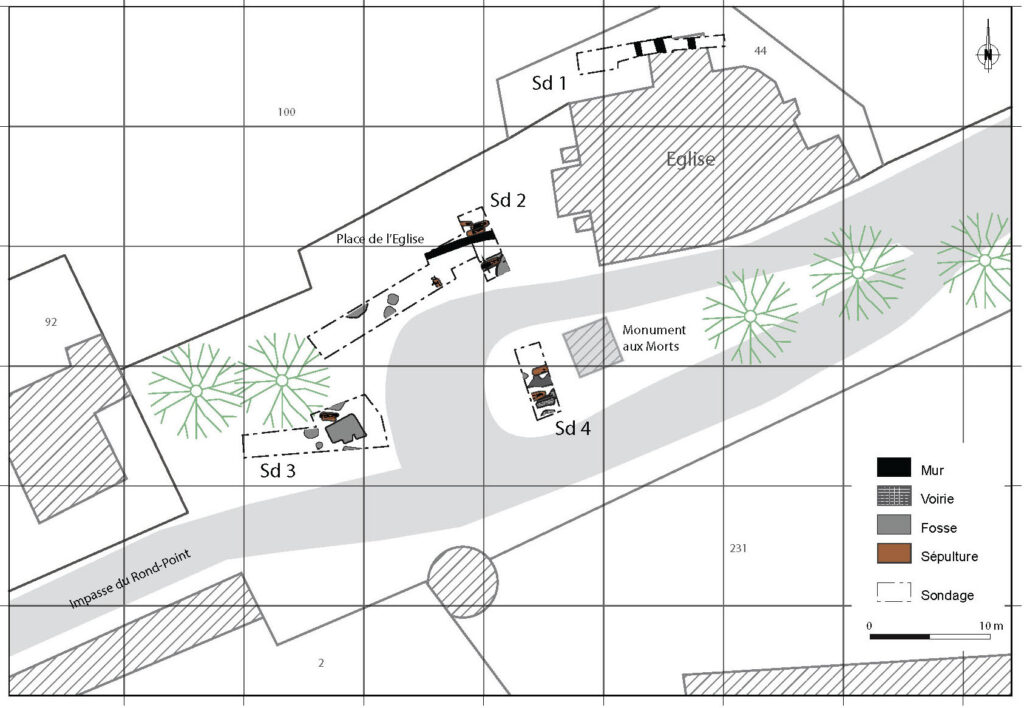

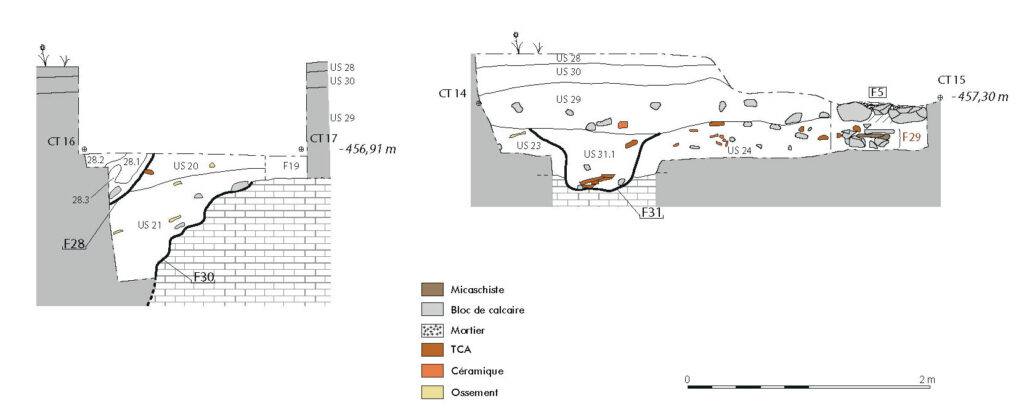

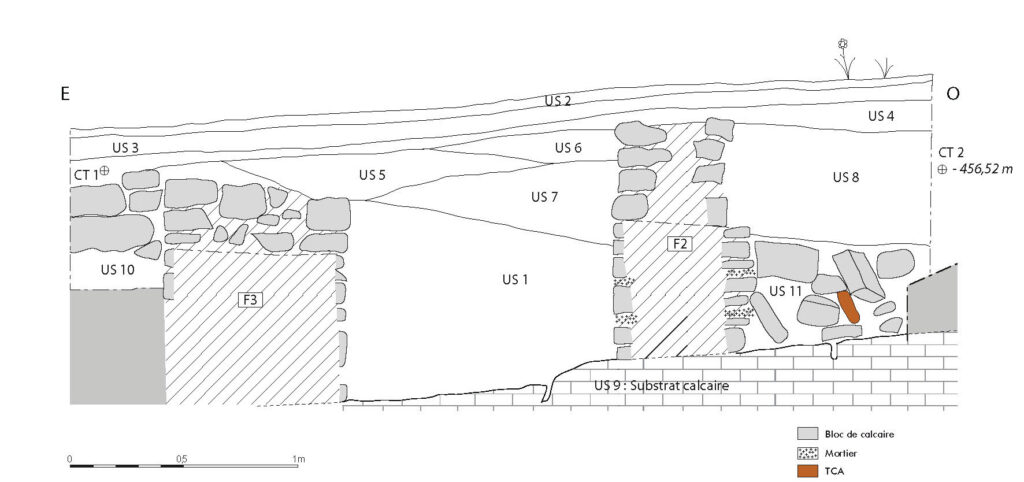

L’essentiel des vestiges découverts est localisé au niveau de la place de l’Église et de la place du Marronnier. Ils permettent de jeter un regard nouveau sur le passé antique et médiéval/moderne de l’agglomération béguoise. La place du Marronnier a livré la présence de substructions antiques (52 avant notre ère– 476 après notre ère) appartenant probablement à un bâtiment doté d’une pièce semi-excavée. Son installation a recoupé des niveaux témoignant d’une occupation du secteur au 1er siècle de notre ère. La pièce est abandonnée dans le courant des 2e et 3e siècles.

Sur la place de l’Église, les vestiges antiques identifiés sont un peu plus précoces. Ils attestent d’une occupation structurée de cette zone dès le Ier siècle de notre ère. Des fosses et une probable cave ont notamment piégé un abondant mobilier suggérant la présence toute proche d’une unité domestique.

Un peu plus au sud, un cailloutis marqué par une ornière est interprété comme un axe de circulation également en usage au 1er siècle.

La place de l’église a également livré le muret méridional et les sépultures de l’ancien cimetière de l’époque moderne.

Les inhumations y sont particulièrement denses et n’apparaissent que sous quelques centimètres du niveau de sol actuel. Le mur du cimetière s’implante sur une sépulture en coffre plus ancienne, datée des années 1040 à 1218 par le dosage du radiocarbone (C14). A l’extérieur du cimetière moderne, cinq autres inhumations ont été identifiées de façon éparse. Malgré l’incertitude de leur chronologie, leur présence en dehors des limites de l’espace funéraire laisse envisager qu’elles sont plus anciennes.

Enfin, contre le mur gouttereau nord de l’église ont été retrouvés les soubassements de l’ancienne sacristie vraisemblablement construite au 19e siècle et démolie dans les années 1960. Un mur antérieur à cette construction a été observé, sans que nous ne puissions définir sa fonction et sa chronologie.

2011 – Diagnostic dans le bourg

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 1 au 4 mars 2011

Responsable scientifique : Marie Siboni

Surface prescrite : 5 000 m2

Nature de l’aménagement : Construction d’une salle polyvalente

Aménageur : Commune de Bègues

Chronologie : Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge

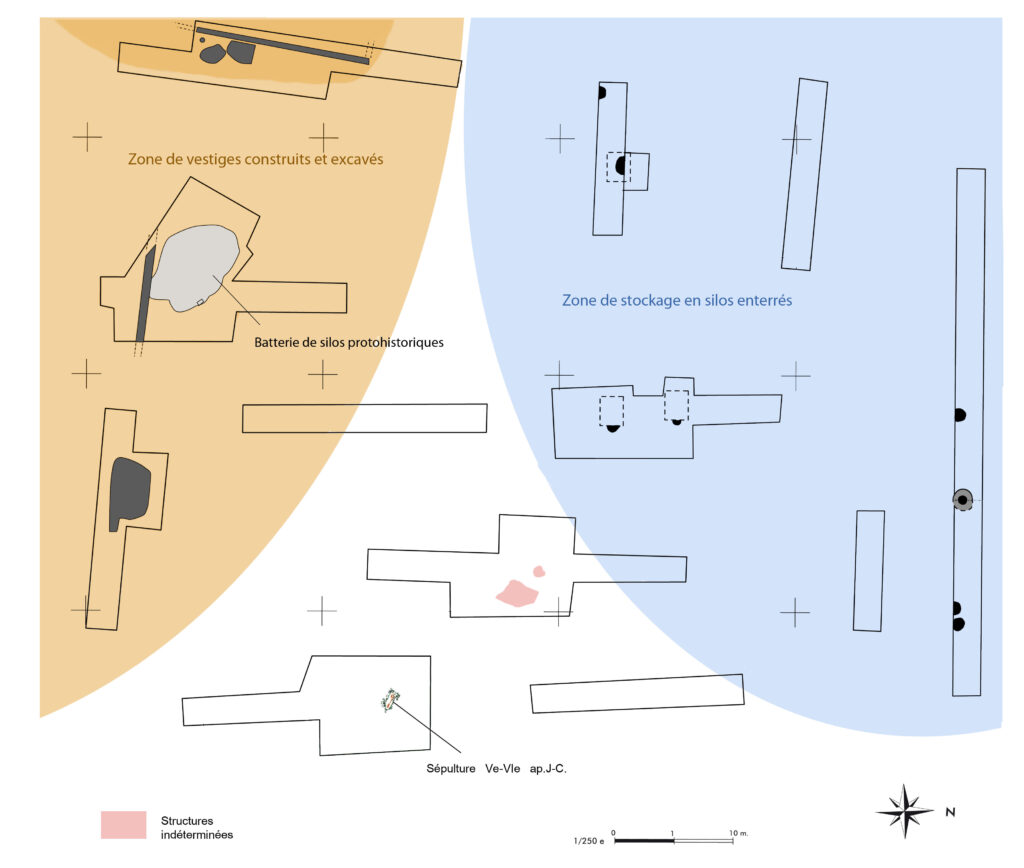

En vue de la construction d’une salle polyvalente sur la commune de Bègues, une campagne de sondages archéologiques préventifs a été conduite du 1er au 4 mars 2011 par les agents du Service d’Archéologie Préventive de l’Allier sur la parcelle concernée par l’aménagement. Douze sondages ont ainsi été ouverts et huit se sont avérés positifs.

Ils ont permis de découvrir des éléments mobiliers vraisemblablement néolithiques (5600 à 2100 avant J.-C.) et laténiens (475 à 52 avant J.-C.).

Dans la partie sud, un ensemble dense de creusement s’apparente à une batterie de silos datées de la période protohistorique (860-52 avant J.-C.). Elle peut être rapprochée des découvertes similaires effectuées à Lamaids (Allier) datées de la période hallstattienne (860-475 avant J.-C.), seules occurrences de ce type de structure agraire dans le département de l’Allier.

Dans cette même partie sud, deux autres sondages ont révélé la présence de vestiges qui pourraient dater de l’antiquité (52 avant J.-C. à 476 après J.-C.). Une fosse dépotoir longue de 4,50 m, large de 3 m pour une profondeur de 0,50 m n’a été que partiellement sondée. Elle a livré de nombreux restes de céramiques protohistoriques et antiques ainsi que de la faune.

Dans le sondage le plus à l’ouest, un solin de pierres (fondation) est long d’une vingtaine de mètres pour une largeur de 40 cm. Il est accompagné de plusieurs structures en creux (trous de poteau ou fosses). L’ensemble pourrait être rattaché au Haut empire (52 avant J.-C. à 232 après J.-C.)

Dans la moitié nord, de nombreux autres vestiges ont été mis au jour, mais ils ne sont pas datés avec certitude faute d’objets caractéristiques. Un trou de poteau d’un diamètre et d’une profondeur de 1,10 m garde encore l’empreinte du poteau de bois, visible en biais contre le bord du creusement.

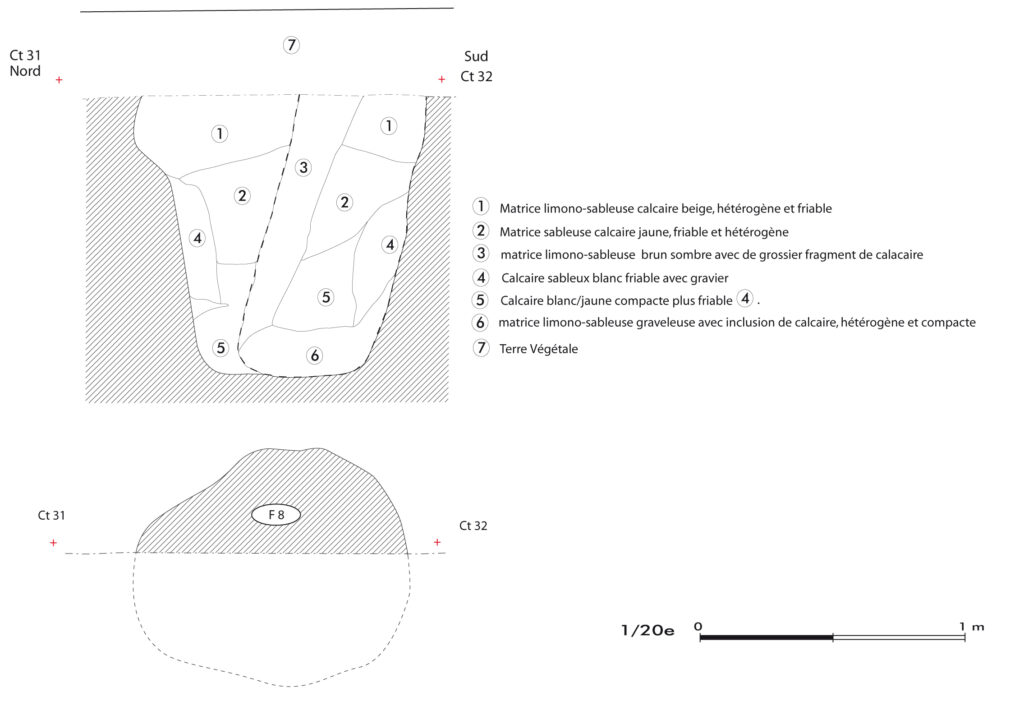

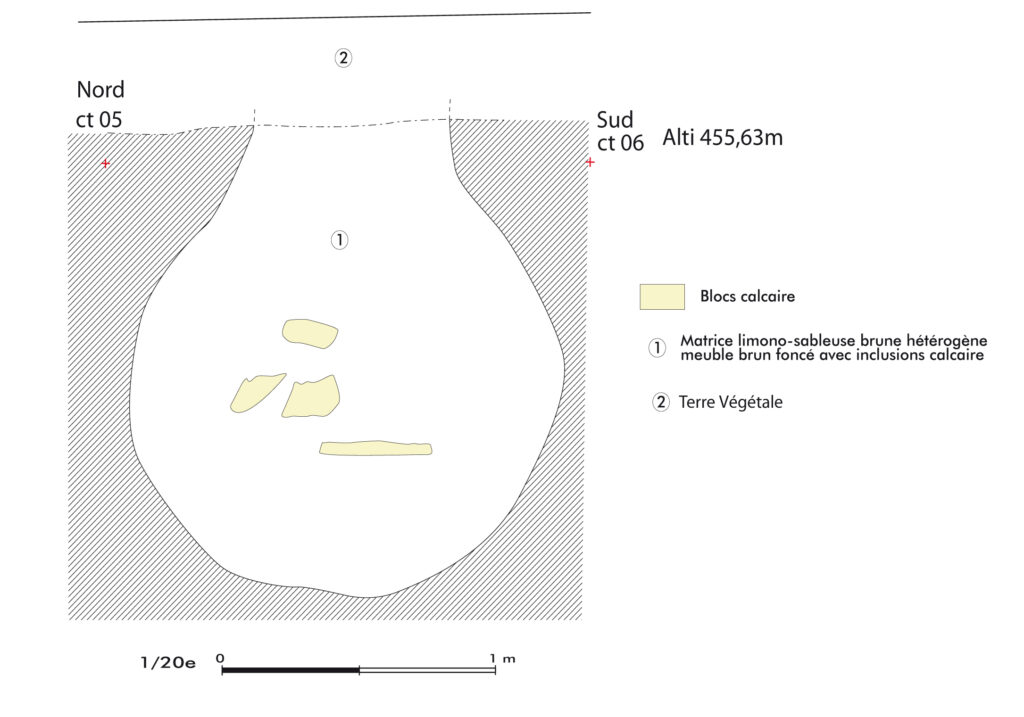

Plusieurs silos ont également été découverts mais seuls trois ont été fouillés à la pelle mécanique faute de temps. Ils présentent une ouverture large de 0,70 à 0,90 m, ils s’évasent vers le centre pour atteindre une largeur comprise entre 1,10 et 1,60 m et ils sont profonds de 1,10 à 1,70 m. Ils présentent une forme de petit flacon, ce qui est assez typique pour ces structures qui permettaient le stockage des grains. Leur datation reste assez incertaine.

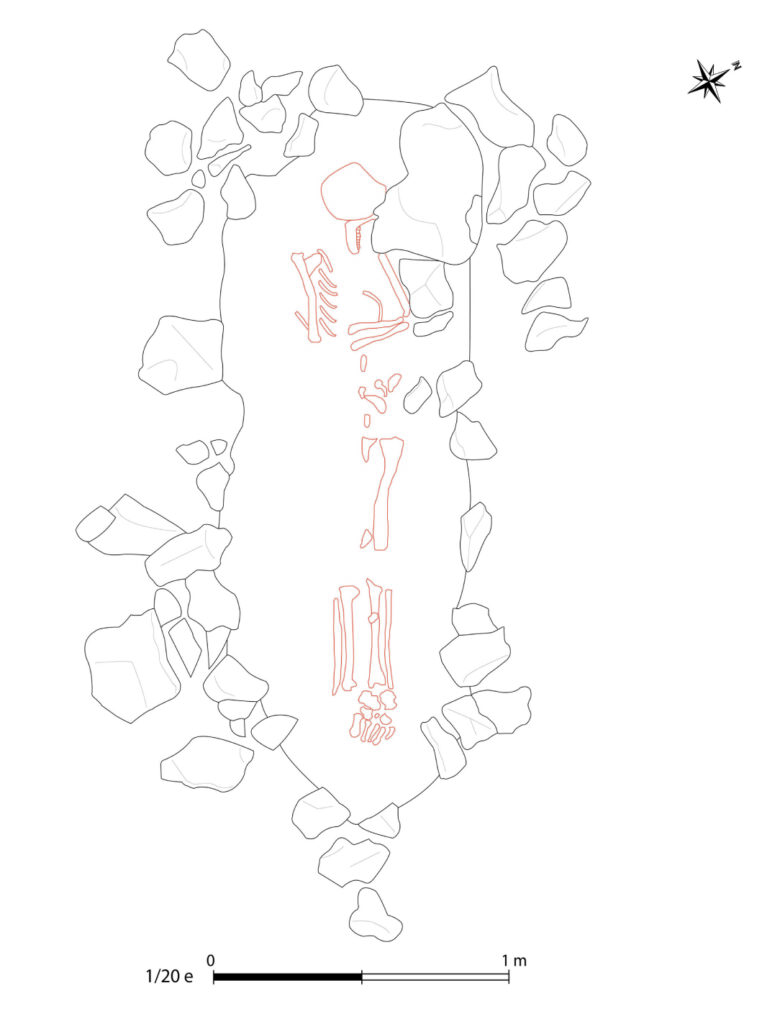

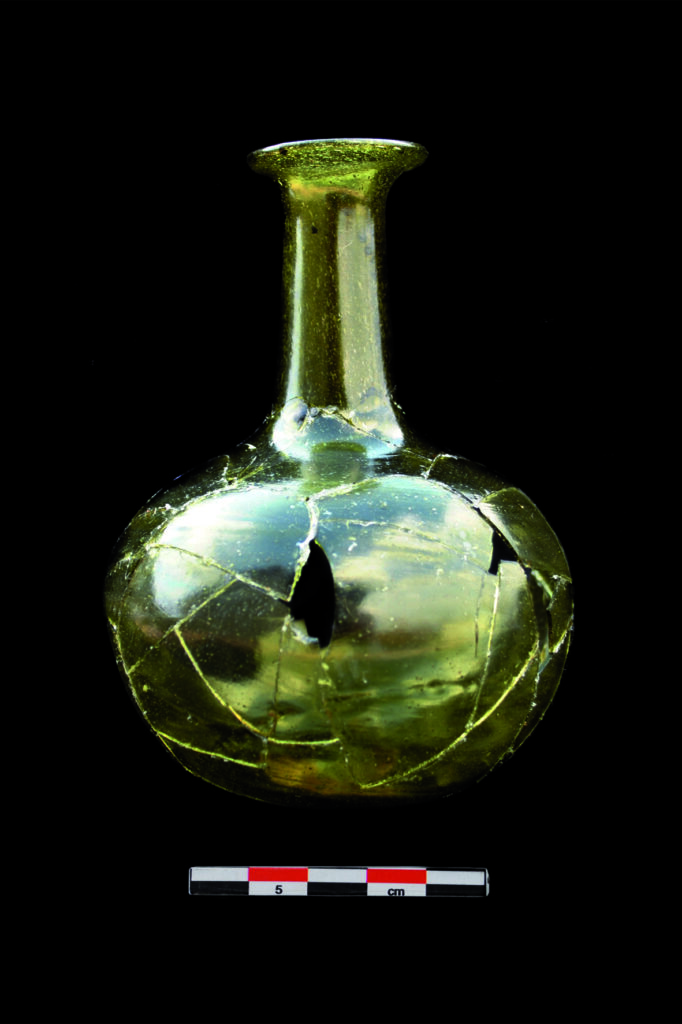

Enfin, à l’est, un sondage a révélé la présence d’une sépulture. Le corps était disposé sur le dos, le bras gauche replié sur le thorax. Orienté nord-ouest / sud-est, la tête était disposée au nord-ouest. Il s’agissait d’un adulte, ou jeune adulte, dont le sexe n’a pas pu être déterminé, les os coxaux étant mal conservés. Le corps a probablement été enterré en pleine terre, disposé dans un tissu de maintien ou dans un linceul. Un flacon en verre, extrêmement bien conservé, était déposé contre le haut du crâne. Ce flacon permet de dater la sépulture des 5e – 6e siècles de notre ère (haut Moyen Âge).