2023 – Diagnostic place Alphonse Corre

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 24 janvier au 8 février 2023

Responsable scientifique : Jean-Baptiste Kowalski

Surface prescrite : 4 334 m2

Nature de l’aménagement : Requalification de la place

Aménageur : Commune de Châtel-Montagne

Chronologie : Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

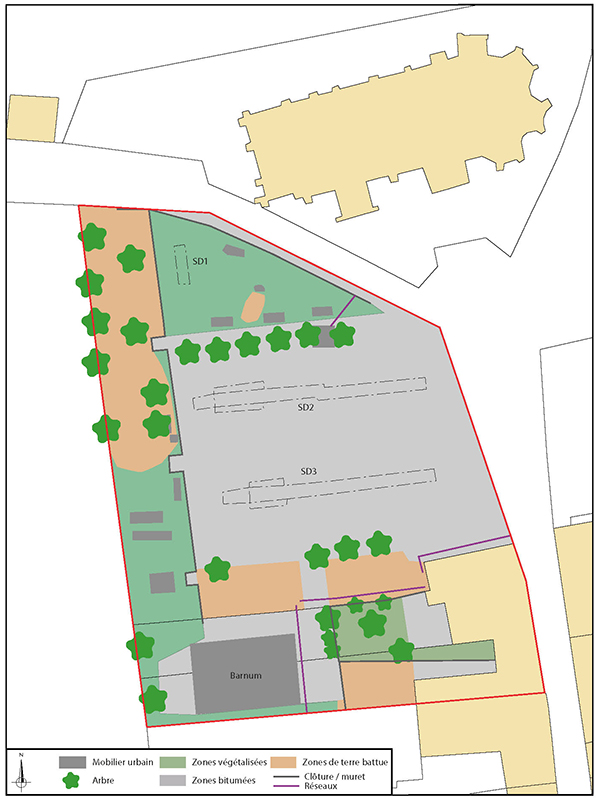

Suite au projet de requalification de la place Alphonse Corre de Châtel-Montagne, un diagnostic archéologique anticipé a été sollicité.

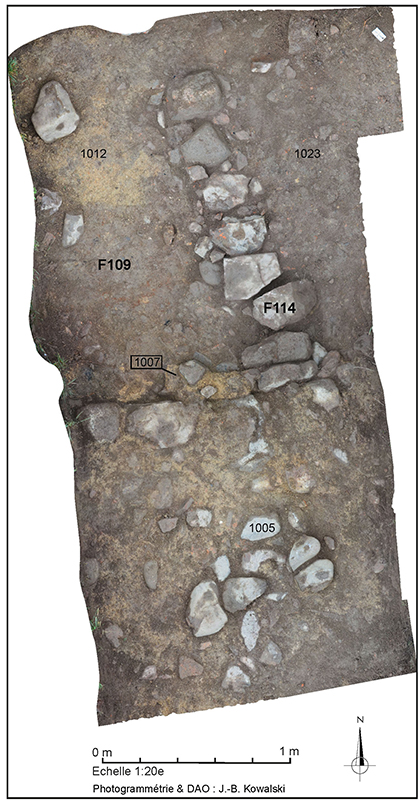

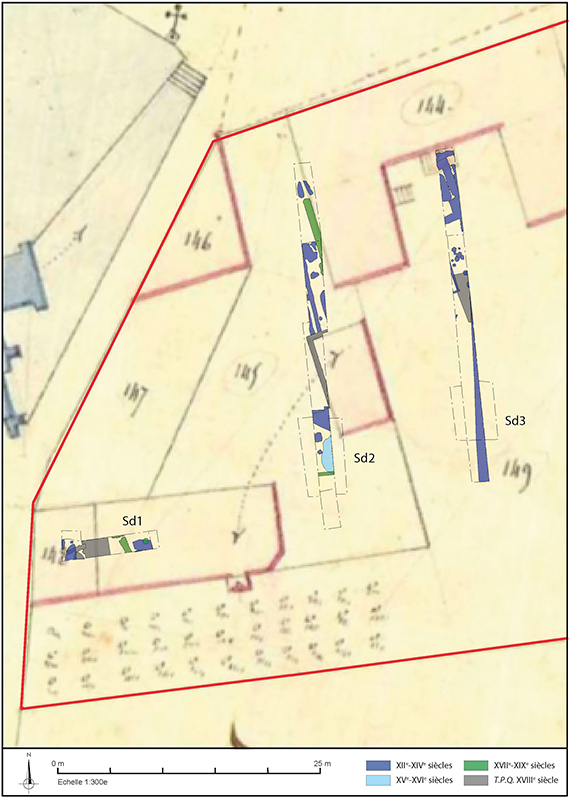

Trois sondages sédimentaires ont été effectués en janvier et février 2023 par trois agents du SAPDA. Ils ont permis d’apporter des informations sur le bourg médiéval.

L’emprise de diagnostic se trouve directement au sud de l’église Notre-Dame, église d’un prieuré auparavant clunisien puis affilié à l’abbaye de Laveine.

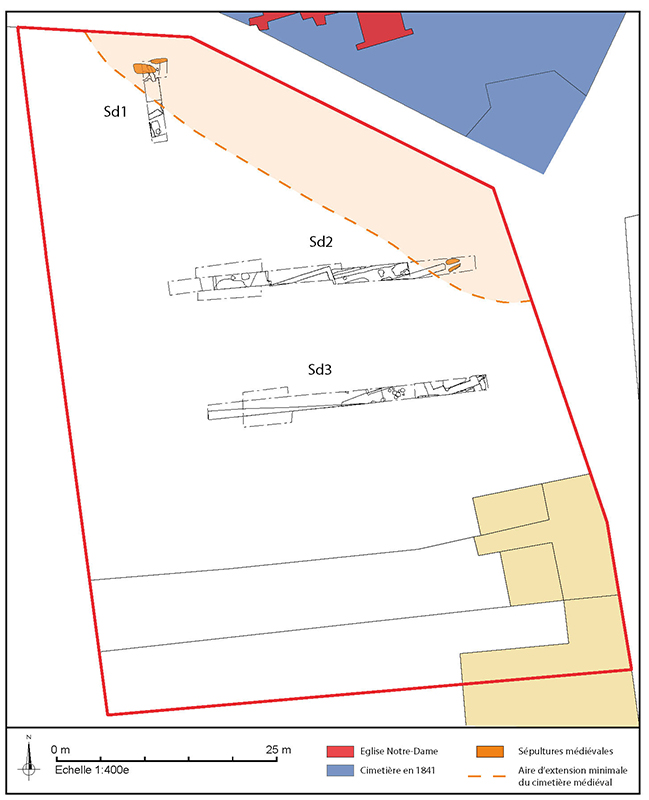

Des sépultures, témoignant possiblement de l’extension maximale du cimetière paroissial, ont été retrouvées en partie nord de la parcelle. Datées par le biais du mobilier céramique et par radiocarbone, elles permettent de faire remonter l’aire funéraire au 12e voire 13e siècle. L’absence de vestiges concernant l’espace conventuel du prieuré permet d’envisager un établissement au nord de l’église.

De nombreuses structures de natures diverses ont été découvertes dans la totalité des sondages. Des structures en creux (fosses, trous de poteau).

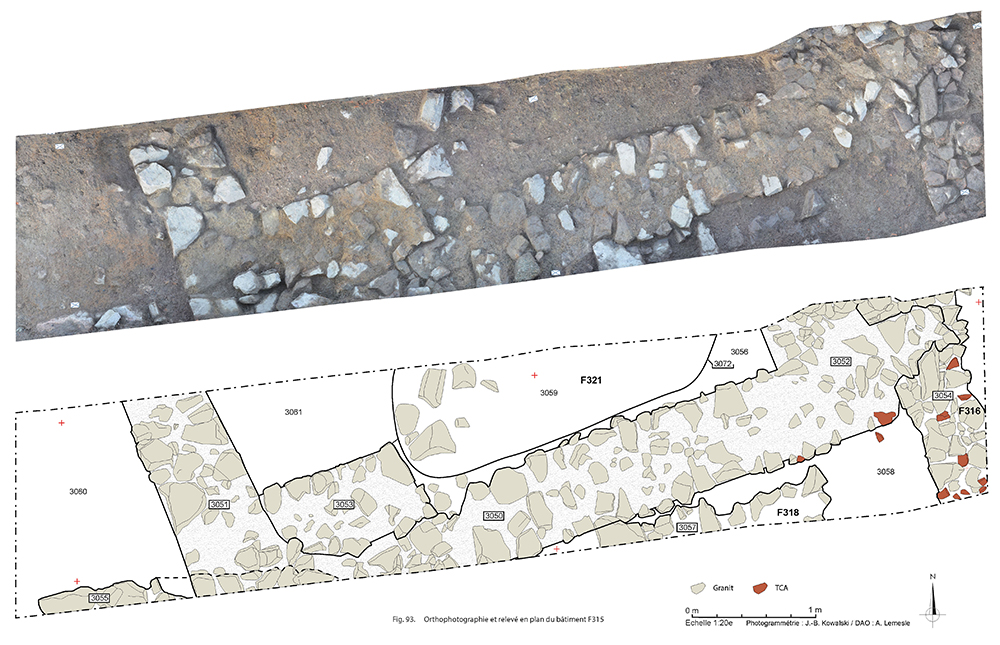

Par ailleurs, une sablière (poutre horizontale, aujourd’hui disparue, qui supportait les élévations en bois et terre ou en pierre) côtois plusieurs maçonneries, dont certaines permettent de restituer un édifice quadrangulaire remanié.

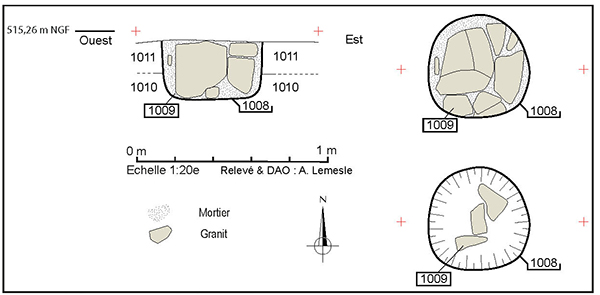

Plusieurs canalisations ont aussi été mises au jour : ces réalisations aux caractéristiques dissemblables suivent les pendages de la crête (d’est en ouest notamment et localement du nord vers le sud) et ont pour fonction probable la récupération d’eaux pluviales. Certaines semblent se rejoindre à l’emplacement d’un possible puits présent en partie ouest.

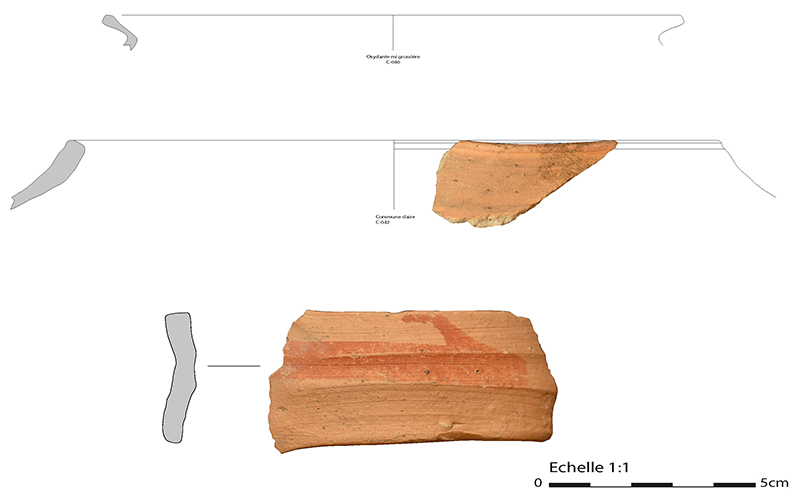

Toutes ces structures, creusées dans le substrat fait d’arène granitique, sont recouvertes par un niveau de terre arable au mobilier céramique homogène remontant au 13e-14e siècle (à l’exception du puits qui contient du mobilier remontant au plus tard et dans ses niveaux supérieurs au 15e-16e siècle).

Un réaménagement général de l’espace méridional de l’église opéré au 14e siècle est donc à envisager, préservant à une profondeur variable (de 16 cm à 1,76 m) des structures en lien avec l’habitat domestique mais aussi probablement en lien avec l’artisanat à l’époque médiéval.

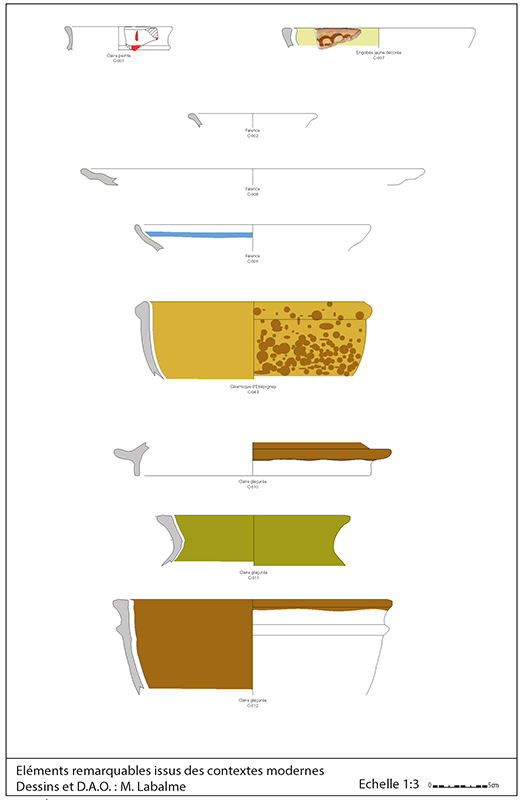

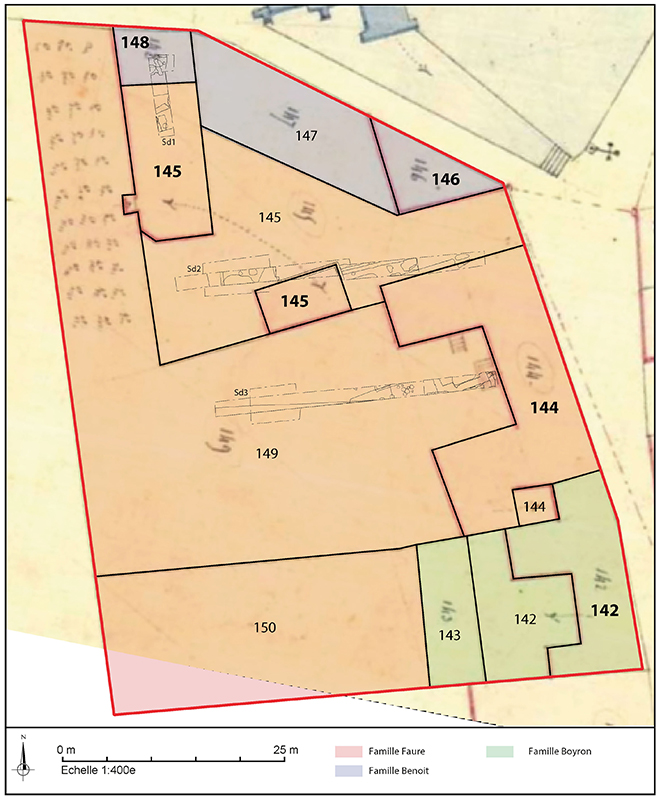

Des demeures et des constructions agricoles sont progressivement installées au cours de l’Époque Moderne (1492-1789) dont certaines ont perduré jusqu’au milieu du 20e siècle. D’épais remblais de démolition permettent de rendre compte de la destruction de ces édifices opérée entre les années 1950 et 1960, à la suite de quoi un parking, encore présent aujourd’hui, a été installé

Ce diagnostic a donc permis de révéler la présence de sépultures du 12e-13e siècle délimitant l’extension maximale du cimetière paroissiale. Accolées au cimetière, des structures en creux et maçonnées attestent de la présence d’habitats et possiblement d’une zone d’activité artisanale durant le Moyen Âge central (12e-13e siècle). Une probable phase d’aménagement de la place au 14e siècle fait suite à cette occupation. Une réoccupation de la place se fait à l’Époque Moderne avant que cette dernière soit requalifiée en parking dans la seconde moitié du 20e siècle.

2019 – Diagnostic de bâti, église Notre Dame

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 16 au 25 janvier 2019

Responsable scientifique : Franck Chaléat

Surface prescrite : 2 010 m2

Nature de l’aménagement : Restauration du bâti de l’église

Aménageur : Commune de Châtel-Montagne

Chronologie : Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

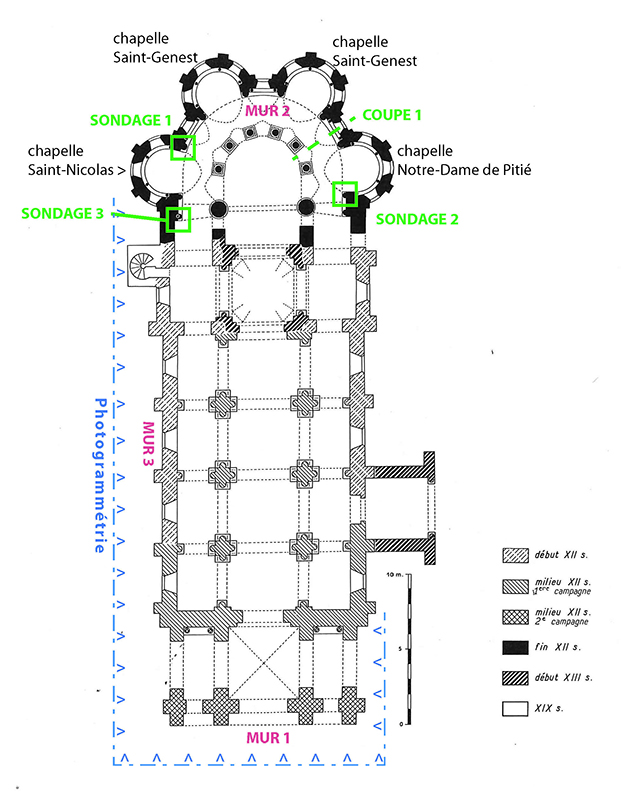

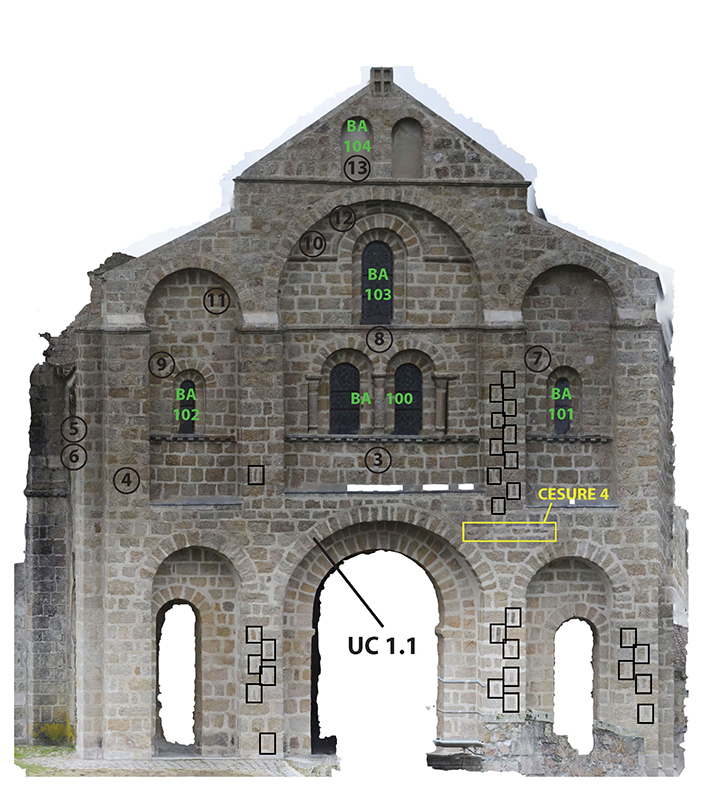

Un diagnostic a été effectué du 16 au 25 janvier 2019 sur l’église Notre-Dame de Châtel-Montagne par 2 agents du SAPDA, en préalable à une opération de restauration de cette église romane classée au titre des Monuments Historiques. Les travaux prévoient la remise en état de la façade principale (massif occidental) et de l’intrados des voûtes du déambulatoire. Ce diagnostic correspond à ce que l’on appelle une étude de bâti. Il s’agit donc d’observer et d’analyser les parties en élévations de l’édifice pour comprendre, et si possible dater les différentes phases de constructions ou de ré-aménagement.

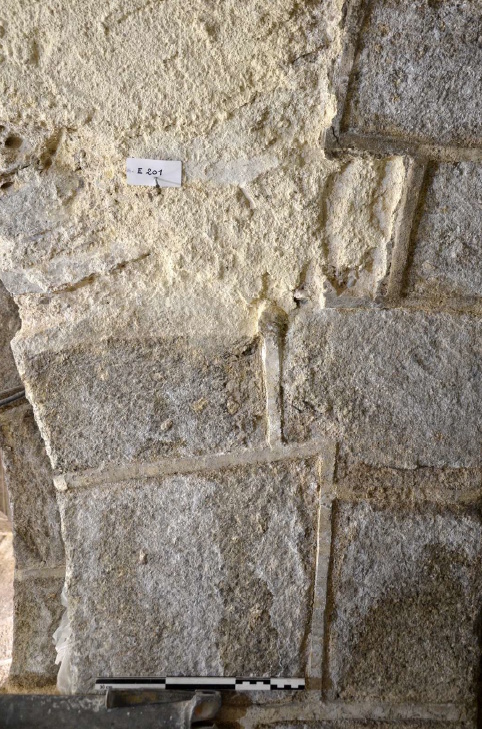

En partie extérieure, le diagnostic archéologique a réalisé une reconnaissance en deux temps, à savoir d’abord, depuis les échafaudages en place, une vérification archéologique des différents joints sur toute la hauteur de la façade, puis, une fois les échafaudages démontés, des prises de vue complètes pour la restitution photogrammétrique des trois faces du porche ouest; étendue aussi à la face nord de l’église Notre-Dame.

En partie intérieure, une première expertise a porté sur deux petites fenêtres de sondage au sommet de la colonne engagée sud de la chapelle Saint-Jean, suite aux premiers tests de l’entreprise, pour évaluer la superposition des enduits anciens.

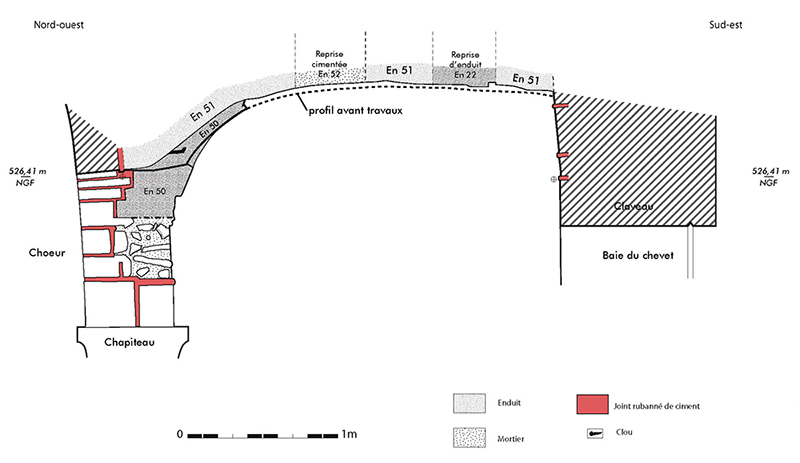

Par la suite, en profitant des échafaudages intérieurs installés, un relevé photogrammétrique complet de la voûte a été fait, ainsi qu’un relevé de coupe transversal, et trois sondages muraux ont été implantés à des points d’articulations notables de la construction, pour y mener une véritable étude d’archéologie du bâti en lien avec les phases de chantier exposées dans la littérature scientifique.

D’un point de vue global, le diagnostic mené par le SAPDA sur le bâti de l’église Notre-Dame permet de préciser plusieurs aspects de l’évolution générale du bâti. L’archéologie du bâti, en l’espèce, confirme bien la construction composite du lieu de culte. Dans les conclusions les plus établies, on peut ainsi nettement confirmer que la travée droite de chœur est bien construite antérieurement au déambulatoire et au chœur, mais aussi prouver l’homogénéité du bâti du déambulatoire : les datations archéométriques avancées pour les parties hautes du déambulatoire pointent prioritairement vers l’intervalle 1116-1154.

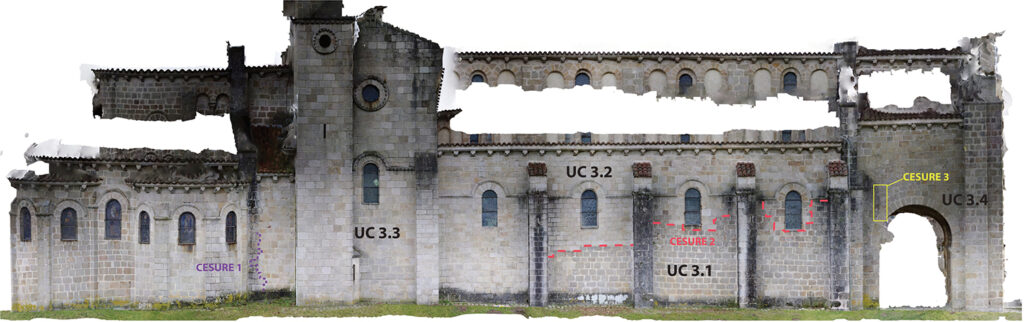

La lecture du bâti confirme par ailleurs l’existence de plusieurs phases de chantier en face nord de la nef (les numéros suivants renvois aux photogrammétries ci-dessous) : l’élévation du bas-côté comporte bien deux maçonneries distinctes, l’une pour la partie basse des trois premières travées (UC 3.1), l’autre pour les parties hautes et la quatrième travée (UC 3.2) ; on retrouve également les marques de l’insertion très tardive de la tour d’escalier nord (UC 3.3), postérieure à la nef et au chœur. L’analyse des élévations a souligné l’unité du bâti du porche occidental : la relation chronologique avec les maçonneries du déambulatoire n’est pas précisément fixée, mais la lecture d’une césure verticale en façade nord semble bien prouver la postériorité du porche (UC 3.4) par rapport à la nef (UC 3.1).

L’évolution des décors intérieurs reste malaisée à suivre, du fait du peu d’indices de datation disponibles pour les enduits. En partie nord du déambulatoire (sondage 1), la profusion d’enduits semble résulter des travaux de reprise de la chapelle Saint-Nicolas. On note aussi que le berceau du déambulatoire a possédé deux profils successifs au cours de l’époque contemporaine : le premier profil, plus doux, comprend en surface un décor à registre végétal (19e siècle ?); le second profil, à la courbure plus aiguë, intervient sans doute au cours du 20e siècle

Intérieurement comme extérieurement, les maçonneries apparentes en pierres de taille sont tardivement dotées de faux-joints rubannés, qui ne respectent pas toujours le contour des pierres de taille : les premiers joints de ce type sont visiblement mis en place dans les parties intérieures avec une chaux aérienne, tandis que la reprise plus tardive des joints de la façade ouest recourt au ciment.