2023 – Diagnostic place de la Mairie

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 13 au 28 septembre 2023

Responsable scientifique : Perrine Picq

Surface prescrite : 1 200 m2

Nature de l’aménagement : Requalification des espaces de la Place de la Mairie d’Ebreuil et de ses abords

Aménageur : Commune d’Ebreuil

Chronologie : Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

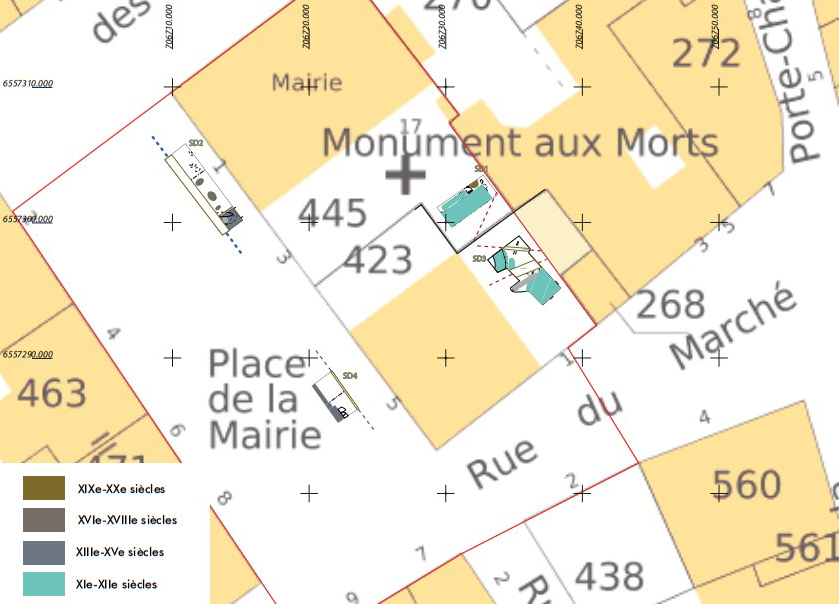

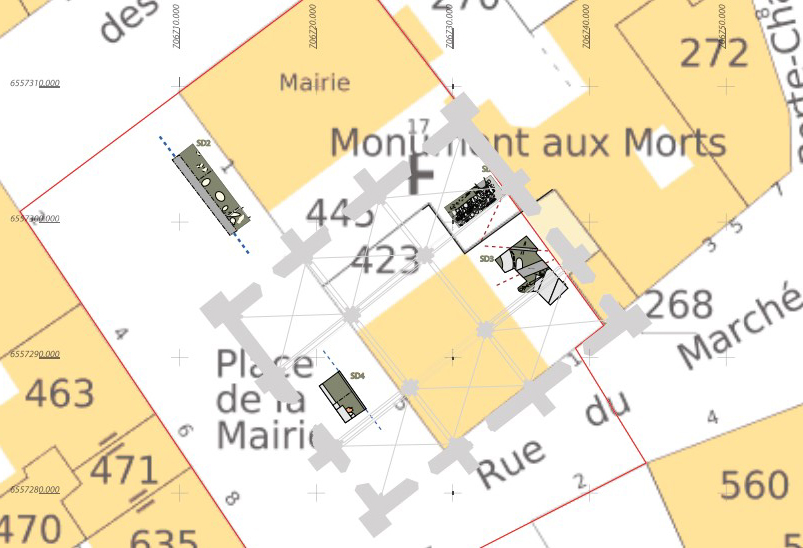

Un diagnostic a été réalisé sur la place de la Mairie à Ebreuil entre le 13 et le 28 septembre 2023. Quatre sondages ont été réalisés sur une surface de 1200 m² dans lesquels ont été découverts 33 vestiges archéologiques.

Ceux-ci concernent majoritairement l’occupation médiévale (476-1492) du secteur et plus particulièrement l’ancienne église paroissiale de la ville.

L’église Notre-Dame, construite durant le bas Moyen Âge (987-1492) a connu des remaniements aux époques Modernes et Contemporaines, avant d’être détruite dans le courant des années 1950. L’opération a permis de déterminer deux états de construction de cet édifice, moins connu que d’autres situés dans la même commune tels que l’abbaye Saint-Léger qui a fait l’objet de davantage de recherches. Le diagnostic a également permis de capter des zones du cimetière paroissial de l’église.

Résultats

Les États antérieurs de l’église

Le diagnostic a permis d’apporter de nouvelles informations sur les états antérieurs de l’église. Des vestiges de l’état roman de l’église (11e – 12e siècles) sont donc aujourd’hui conservés dans le sous-sol de l’emprise. Le sondage 3 a notamment livré une probable abside romane.

Le phasage de l’église est complexe et étalé sur de longs siècles d’occupation. Le plan du chevet de l’église romane pourrait être imaginé selon un modèle d’abside, avec absidioles, semi-circulaire, dont les vestiges de la nef pourraient être conservés. Le dernier état de l’église présente des origines du bas Moyen Âge (987-1492). Les constructions gothiques postérieures semblent largement présentes dans les élévations du dernier état de l’église juste avant sa destruction. En effet, les vestiges du dernier état de l’église ont pu faire l’objet d’observation, car ils ont parfois été conservés dans les élévations de la nouvelle église et des photographies de 1938 permettent de distinguer le bâti.

L’état de l’église Notre-Dame dans la première moitié du 20e siècle est connu grâce aux travaux de M. Genermont et P. Pradel réalisés avant la destruction de l’église. Elle présentait un plan rectangulaire composé de trois vaisseaux et de trois travées chacun, ainsi qu’une nef centrale couverte d’un berceau brisé cernée de deux bas-côtés de croisées d’ogives. Le bâti de cette église aujourd’hui disparue semble avoir connu des remaniements certains au fil des siècles, du bas Moyen Âge à l’Epoque Contemporaine. Très peu de fragments de céramique ont été découverts lors de l’opération. Cependant, la présence de céramique médiévale dans les niveaux modernes et de céramique médiévale et moderne dans les niveaux contemporains mettent en évidence l’impact des remaniements et nivellements successifs du secteur sur les niveaux archéologiques antérieurs au fil des siècles.

Le Cimetière paroissial

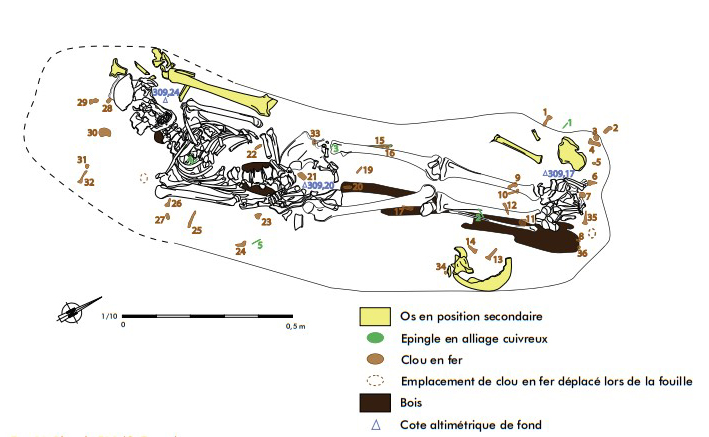

Le diagnostic a donné lieu à la découverte de sépultures dans et hors les murs avérés ou présumés de l’église Notre-Dame. Le cimetière paroissial semble avoir été capté dans deux zones distinctes de l’opération. Des sépultures ont été découvertes dans les sondages 2 et 3.

La plupart de sépultures n’ont pas été fouillées. Cependant, celles qui l’ont été ont livré des objets qui en font les témoins d’une zone funéraire mise en place dans le courant de l’Époque Moderne (1492-1789). Des épingles en alliage cuivreux, des clous en fer et des fragments de céramique ont notamment été découverts.

Des sépultures de nourrissons ont été retrouvées sur l’extérieur de la courbe du mur de l’abside romane, en respectant le galbe. Elles révèlent probablement un secteur d’inhumation réservé aux plus jeunes à cet endroit précis. La datation radiocarbone de l’une d’entre elles a permis son attribution aux 11e-12e siècles.

Un niveau de chaux recouvrant plusieurs tombes a été découvert dans le sondage 2, et pourrait être interprétée comme un geste de clôture, possiblement à vocation sanitaire ou hygiéniste, correspondant à la phase d’abandon du cimetière. Ce type de geste est assez fréquemment retrouvé en contexte d’abandon de cimetière à la fin de l’Epoque Moderne et au début de l’Epoque Contemporaine (comme à Charroux, Mazerier, ou Moulins). Cependant, dans les autres sites, la chaux est disposée individuellement sur chacune des sépultures alors qu’elle forme ici un niveau directement au-dessus des sépultures.

Aucune limite d’implantation du cimetière paroissial n’a été perçue dans le cadre de ce diagnostic. Les zones d’occupation funéraire s’étendent au moins du Moyen Âge central à l’Epoque Moderne, soit 12e-16e siècles si l’on considère les fourchettes les plus resserrées ou 11e-17e siècles si l’on prend les plus larges. En revanche, les niveaux les plus profonds, et donc potentiellement les plus anciens, du cimetière n’ont pas été atteints. Il n’est donc pas exclu que l’implantation funéraire ait été antérieure au Moyen Âge central.

Les vestiges les plus anciens sur le site ont été datés des 11e-12e siècles, soit le Moyen Âge central. Ce diagnostic n’a pas identifié d’occupation humaine antérieure à celles connues par l’historiographie à Ebreuil, qui ne débutent qu’à partir de l’Antiquité tardive ou du très haut Moyen Âge.