2019 – Diagnostic « Boulevard urbain Vichy », Tranche 3

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 28 janvier au 29 mai 2019

Responsable scientifique : Perrine Picq

Surface prescrite : 22 732 m2

Nature de l’aménagement : Projet d’aménagement de la 3e tranche du boulevard urbain Est de Vichy-Cusset

Aménageur : Vichy Communauté

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

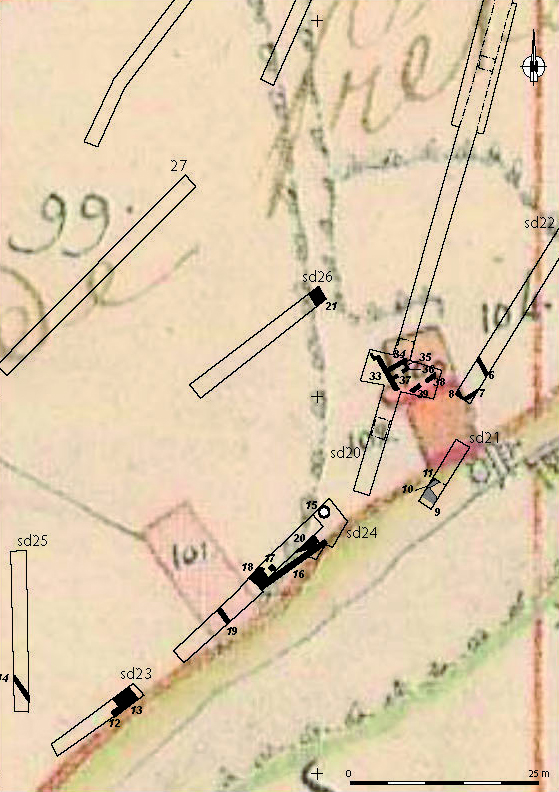

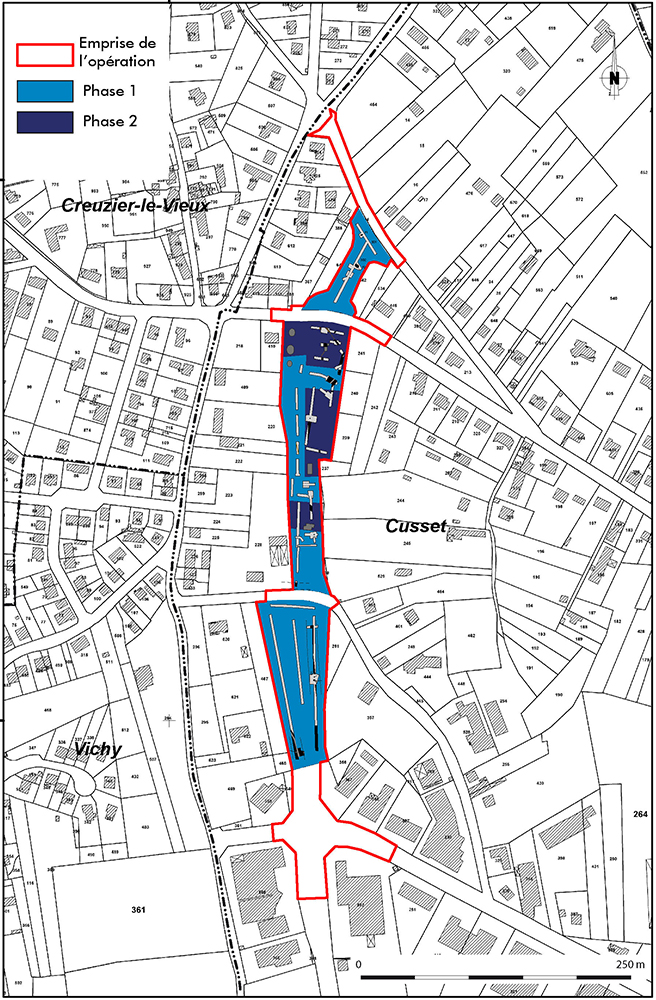

Cette opération de diagnostic, mise en œuvre en amont de la réalisation de l’aménagement de la troisième phase du boulevard urbain Vichy-Cusset, fait suite à trois diagnostics déjà effectués en 2012 et 2016 sur les tranches 1 et 2 de ces mêmes travaux d’urbanisation, portés par Vichy Communauté.

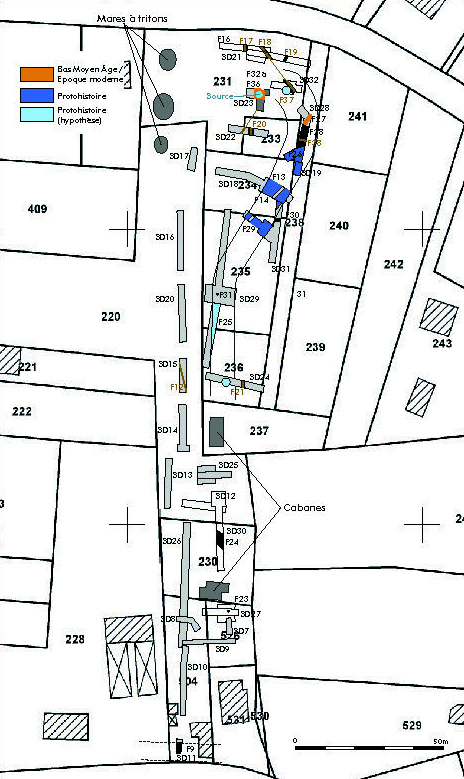

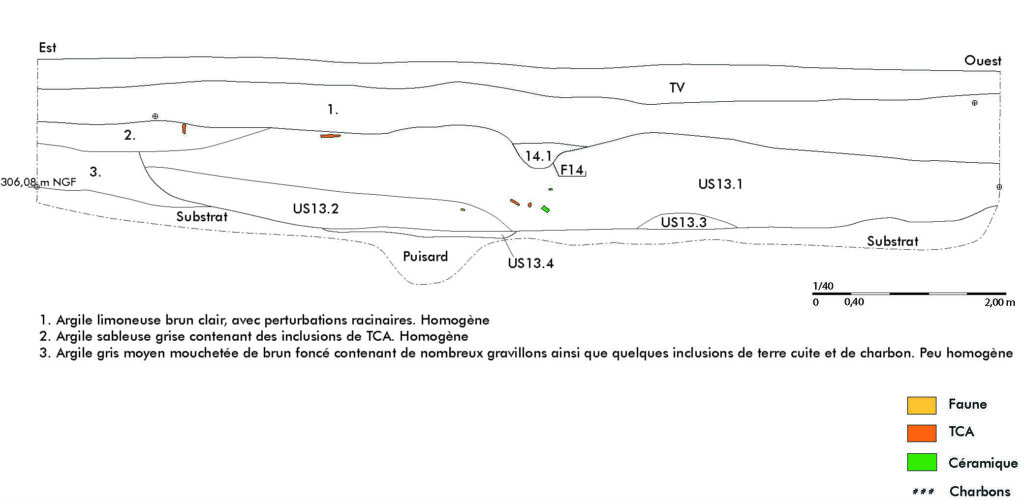

Elle a été menée en deux phases du 28/01/2019 au 04/02/2019 et du 23/05/2019 au 29/05/2019, considérant des contraintes environnementales impactant momentanément l’emprise, et notamment liées à la présence protégée de tritons palmés sur certaines zones en friche. Au total, 32 sondages ont été réalisés lors des deux phases d’intervention, représentant 9,55% de l’emprise totale des travaux, et 36 vestiges archéologiques ont été mis au jour.

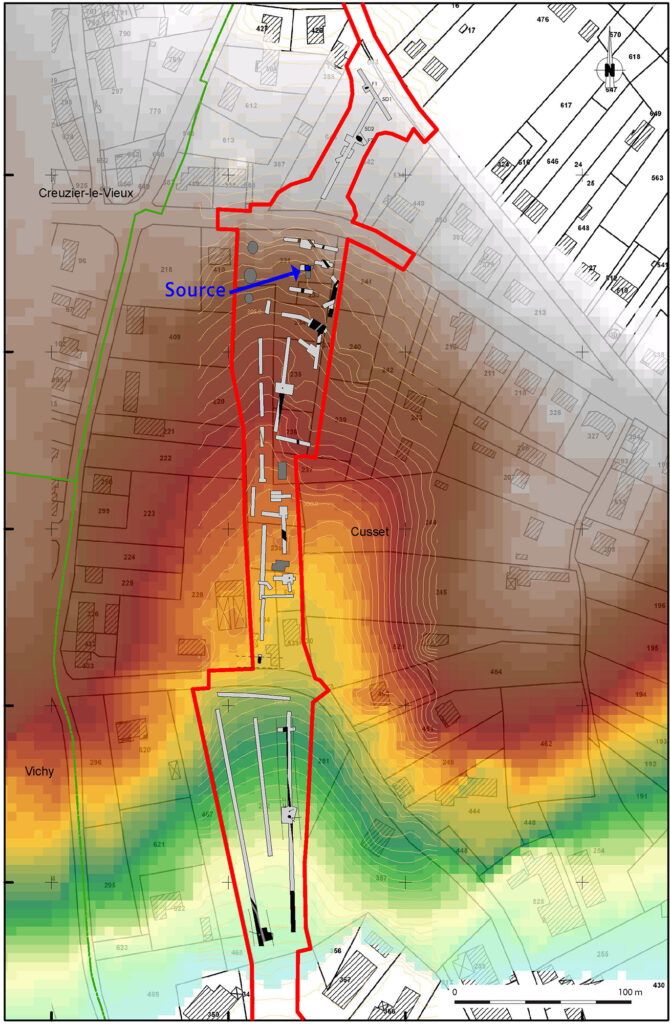

L’emprise diagnostiquée est située dans une combe dont la pente permettant d’accéder au plateau est relativement faible et au centre de laquelle se trouve une source résurgente.

Le diagnostic a révélé la subsistance de larges vestiges linéaires qui suivent la pente naturelle du relief, et sont possiblement associés à des paléosols non distingués lors de l’opération.

Au regard des comblements argileux et visiblement stagnants observés au sein de ces structures, en opposition à la pente qui semblerait davantage indiquer un ruissellement continu des eaux, l’hypothèse de l’existence d’un barrage, naturel ou anthropique, traversant la pente peut être soulevée. Il peut par ailleurs être envisagé, à la lumière des observations géomorphologiques de terrain, qu’un glissement de terrain ait pu être à l’origine de ce phénomène de retenue de l’eau.

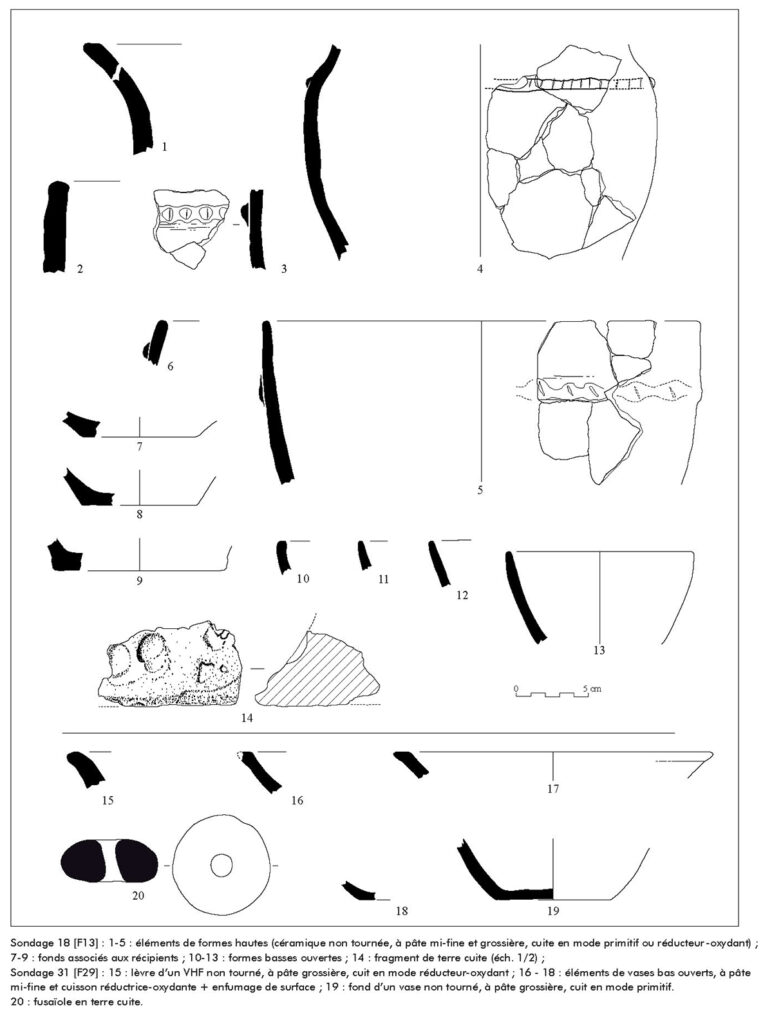

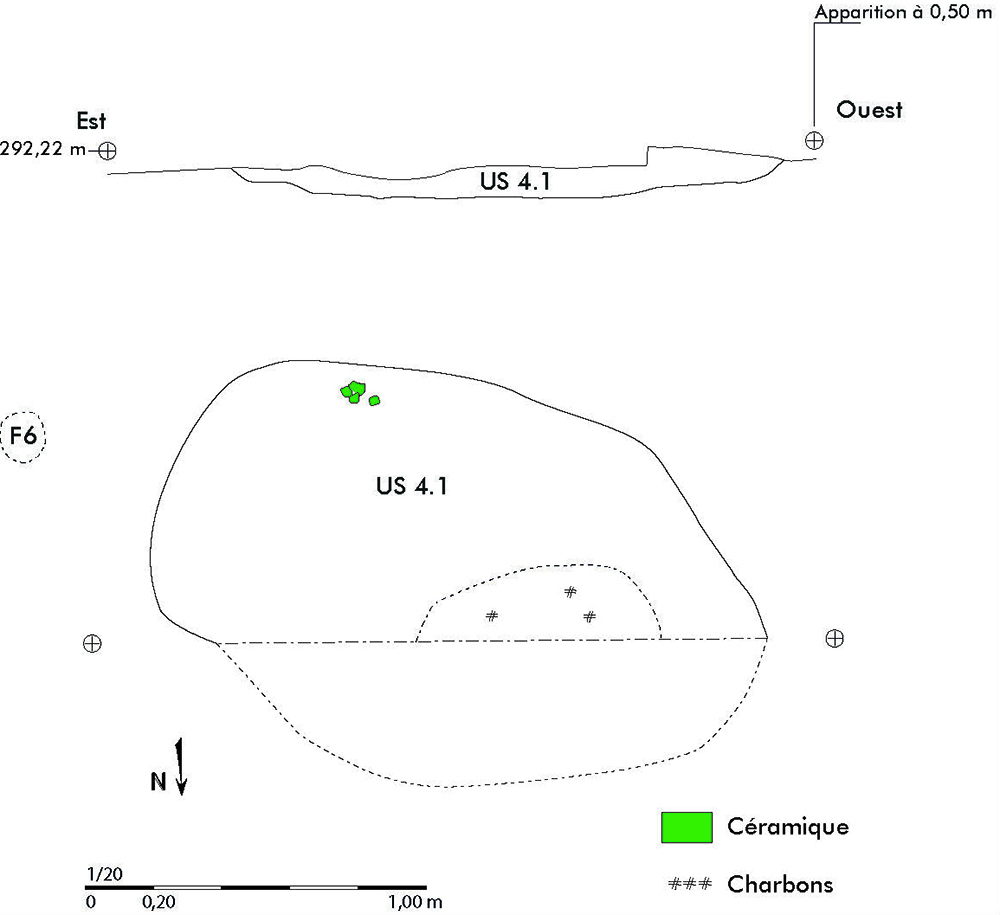

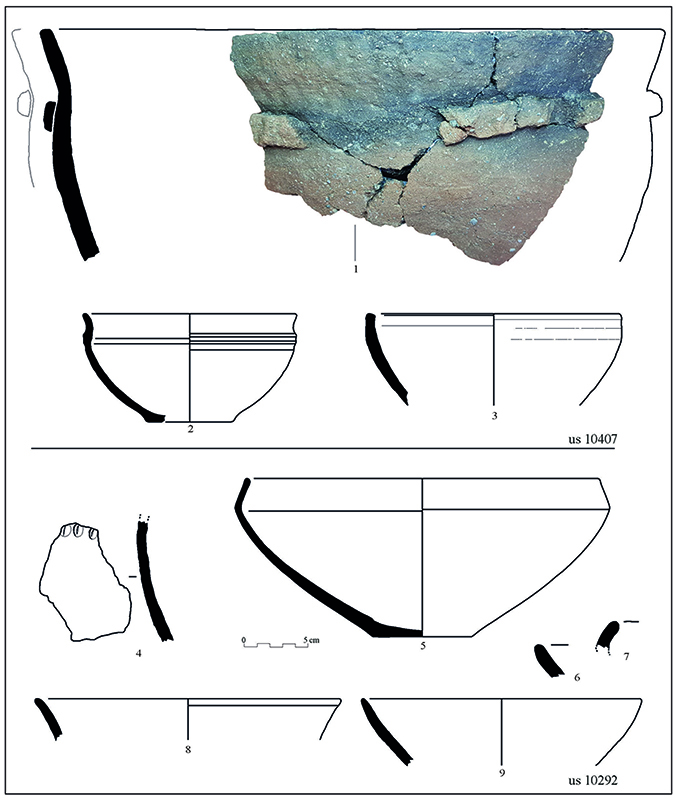

Les vestiges concernés ont livré un mobilier céramique suffisamment important et bien conservé pour pouvoir en déterminer des périodes de production réparties de l’âge du Bronze ancien (entre 2200 et 1600 avant notre ère) à La Tène ancienne (vers 475 / 450-425 avant notre ère), dénotant ainsi une implantation humaine sur le temps long. Le mobilier recueilli hors-contexte étend par ailleurs ces datations jusqu’au Haut-Empire (entre 52 avant et 230 après notre ère), dénotant ainsi la présence potentiellement proche d’un site antique, même si celui-ci n’a pas été perçu lors de l’opération.

Quelques rares vestiges datés par le mobilier associé du bas Moyen Âge (987 / 1492) ont par ailleurs été perçus au sein de structures en creux isolées.

Enfin, des aménagements de sols modernes (16e-18e siècles), repris à l’Epoque Contemporaine (19e siècle à nos jours), ont également été mis au jour aux abords directs du puits relié à la source.

Ce diagnostic archéologique a ainsi mis en lumière la subsistance d’un gisement protohistorique multiphasé (2100 à 52 avant notre ère), dont les contours diffus n’ont pu être que partiellement perçus dans ce contexte d’opération par essence lacunaire, mais qu’une recherche extensive pourrait permettre de comprendre davantage. Le mobilier associé, dense, parfois inédit et vraisemblablement stratifié, permet, tant par la quantité recueillie que par sa qualité de conservation, d’affirmer le potentiel archéologique de cette découverte, ainsi que son étendue, sur quelques 500 m de distance du nord vers le sud. Il convient par ailleurs de rappeler la présence récurrente lors de cette opération de la problématique de l’eau, liée à la source proche. Cette particularité s’est manifestée sur le terrain par des infiltrations gorgeant le terrain, et provoquant des effondrements répétés des coupes et des bermes de sécurité réalisées.

2018 – Fouille de la place Victor Hugo

Fouille d’archéologie préventive

Date d’intervention : 11 juin au 28 septembre 2018

Responsable scientifique : Franck CHALEAT

Surface prescrite : 750 m2

Nature de l’aménagement : Requalification de place

Aménageur : Commune de Cusset

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

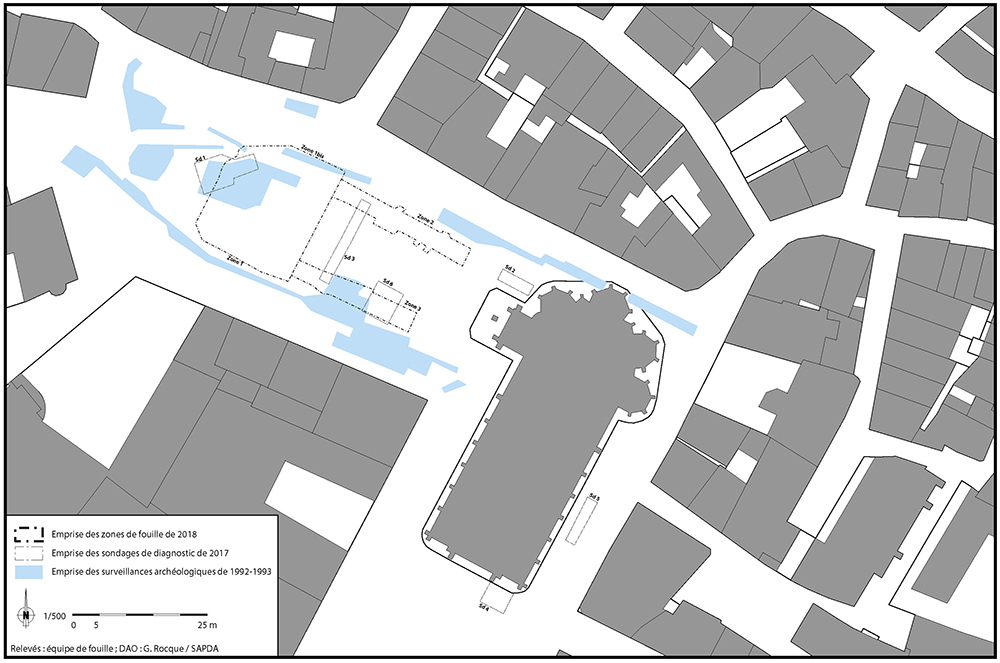

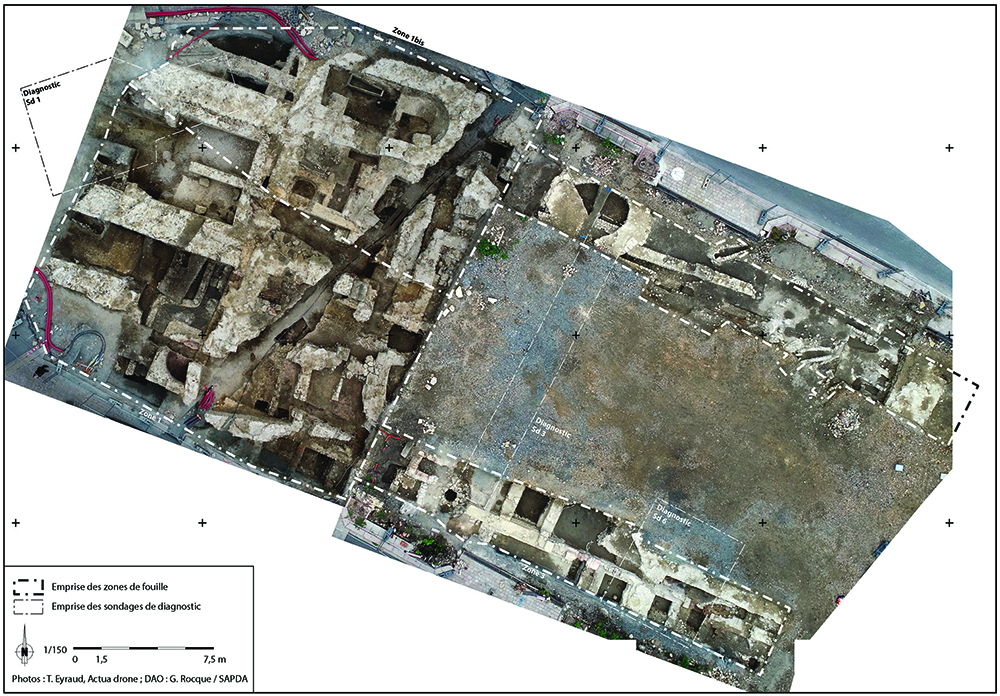

Une fouille urbaine majeure

La présente fouille a été prescrite en amont de la réfection de la place Victor Hugo de Cusset (aménagement d’un espace multimodal et de l’implantation d’une fontaine), à la suite d’un diagnostic positif mené en décembre 2017, et elle a été réalisée par une équipe à contour variable de 15 archéologues au maximum, du 14 juin au 28 septembre 2018 (incluant la tranche conditionnelle de 15 jours).

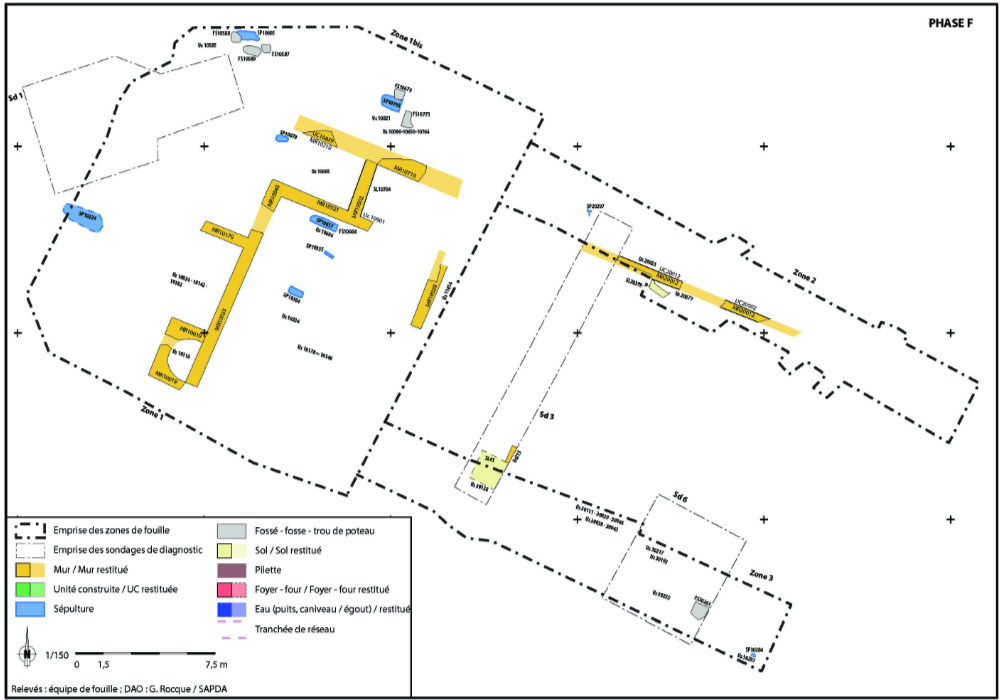

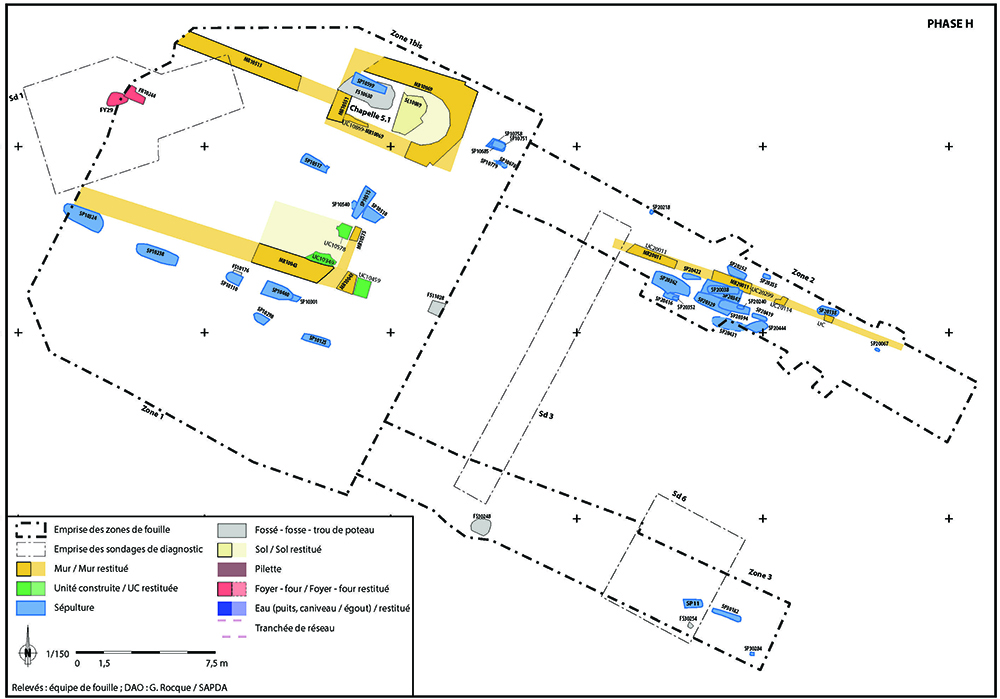

Sur une surface totale de 750 m², trois zones de géométrie différente devaient être explorées, à savoir une large fenêtre occidentale quadrangulaire de 550 m² (nommée Zone 1), à fouiller jusqu’au sol naturel, et deux bandes orientales rectilignes d’axe est/ouest (zones 2 et 3), d’une surface de 100 m² chacune, à explorer jusqu’à la cote de -50 cm. Ces trois zones recoupent trois sondages du diagnostic de 2017, mais aussi plusieurs tranchées de suivi de travaux menées en 1992-93 qui avaient déjà révélé le passé antique et médiéval de la place, au travers de vestiges de thermes, d’églises et d’un cimetière central.

Les éléments les plus anciens

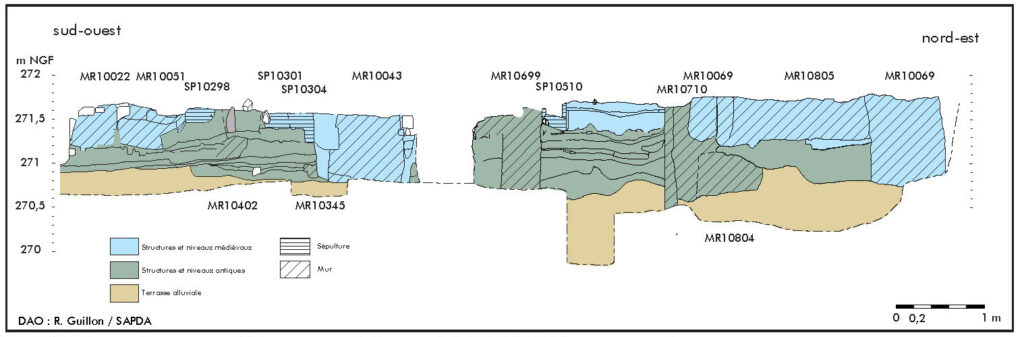

Au terme de la fouille, le profil du terrain naturel reste mal appréhendé, puisque, au regard des cotes de travail imposées, le socle géologique n’a été réellement suivi qu’au sein d’une seule tranchée de réseau d’axe nord / sud (purgée), et sur moins d’une quinzaine de points distribués au gré de sondages ponctuels. Aucun transect net n’en est ressorti, et on peut seulement attester de la présence d’une matrice graveleuse participant de la terrasse alluviale des cours d’eau locaux (le Sichon et le Jolan), terrasse conservée à la profondeur moyenne de -120 cm et qui a servi de socle pour les fondations antiques.

Sur cette base, la vision d’une éventuelle occupation protohistorique se résume à des éléments disparates (phase A) : trois strates de la partie ouest de la place ont livré un mobilier céramique très bien conservé daté de l’âge du Bronze final IIIb (vers 950 à 800 avant notre ère), rattaché à des fonctions de conservation, de préparation ou de service ; en revanche, aucune structure n’a permis de compléter les découvertes du diagnostic, notamment le fossé pré-antique creusé en partie ouest de la terrasse et renfermant une céramique carénée de La Tène C2 (vers 200 à 160 avant notre ère).

L’occupation antique la plus visible est celle d’un vaste complexe thermal, dont la construction se place entre le dernier tiers du 1er siècle et le premier quart du 2e siècle de notre ère. Pourtant, plusieurs indices mettent en lumière une possible occupation préalable aux thermes (phase B), notamment des maçonneries à l’appareil peu régulier conservées sous les murs et sols de la fin du 1er siècle, et qui suivent une orientation divergente de celles des salles du complexe.

Par ailleurs, le sondage le plus oriental du diagnostic permet de supposer l’existence d’un autre bâti précoce du Haut-Empire (52 avant – 235 après notre ère) le long de l’actuelle rue du Censeur et sous la nef actuelle de l’église paroissiale, doté d’un sol de cour et d’un pas d’âne, et associé à des canalisations en dalles.

Un établissement thermal public d’importance

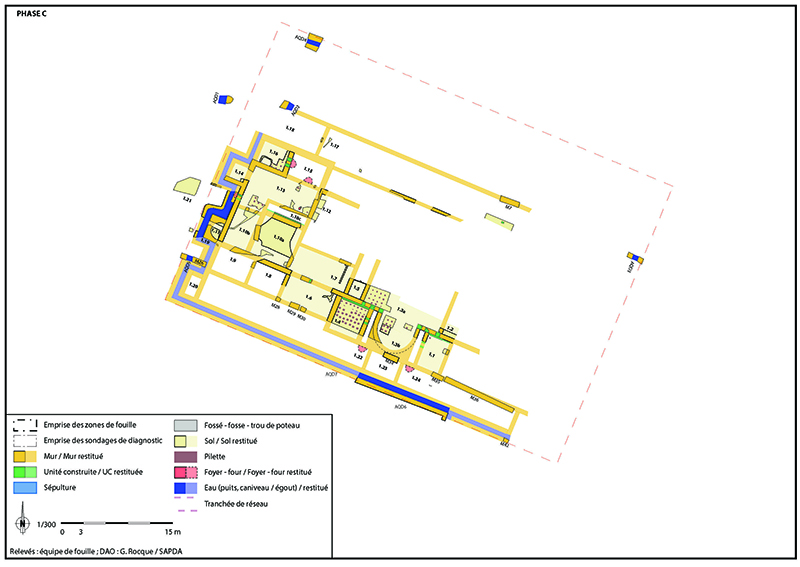

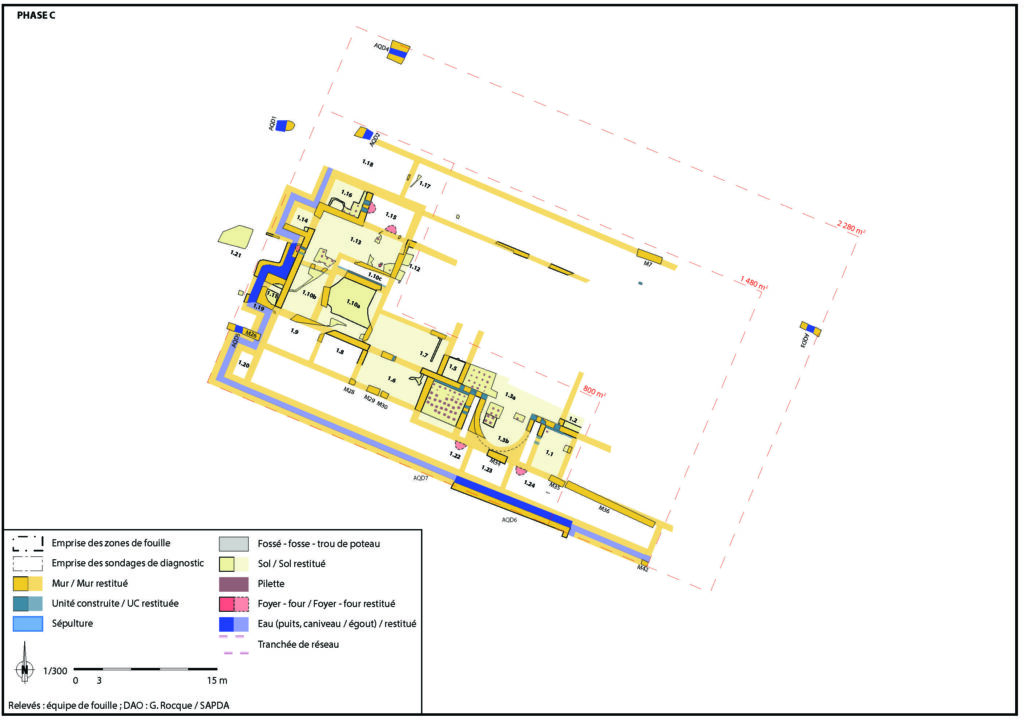

Lorsque le complexe thermal est érigé entre le dernier tiers du 1er siècle et le premier quart du 2e siècle de notre ère (phase C), il y a possiblement un réhaussement de niveau de sol à l’est et un arasement des structures antérieures à l’ouest. Les maçonneries thermales suivent une orientation principale nord-ouest / sud-est (113°) et s’avèrent très homogènes : on note l’emploi généralisé d’un appareil de moellons réguliers (opus vittatum), et une technique générale d’adossement des murs secondaires contre quelques murs structurants sans aucune amorce de chaînage d’angle ; les recettes de mortiers étudiées pourraient trahir la tâche simultanée de plusieurs équipes.

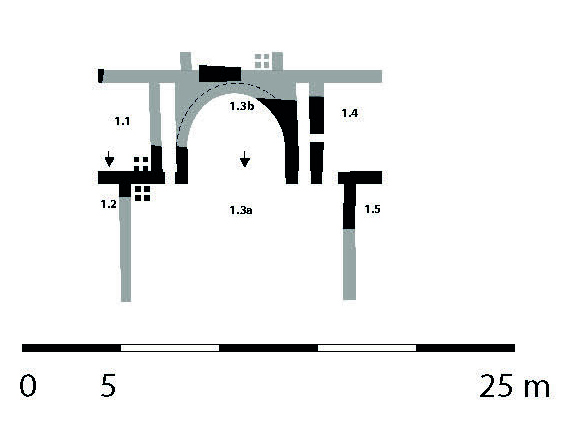

En l’état, cinq pièces avec des sols d’hypocauste sont connus (dont un pour une pièce en hémicycle identifiée comme caldarium à solium absidal). Les hypocaustes sont un système de chauffage par le sol. Le sol de circulation, sur lequel marchent les baigneurs, est soutenu par des pilettes de briques, d’une hauteur d’environ 50 cm, disposées en un carroyage plus ou moins régulier tous les 40 cm environ. L’air chaud circule entre ces pilettes chauffant ainsi la salle par le sol.

Ces pièces sont chauffées par le biais de longs canaux qui conduisaient la chaleur depuis des espaces de services (praefurnia) où se trouvaient les foyers. Ces pièces se trouvent en dehors de la zone de fouille et l’une d’elle a presque totalement été détruite par le grand réseau électrique central. Nous ne connaissons donc de ce système de chauffage que les canaux.

Le plan permet d’isoler en outre cinq autres pièces non chauffées ainsi que deux bassins en saillie vers l’ouest (dont un accueillait de l’eau froide), deux espaces de cours.

L’extension supposée de l’ensemble pourrait couvrir une emprise rectangulaire de 49,35 m sur 30 m de largeur, et l’hypothèse la plus probable est celle de thermes publics (ici reliés à des eaux minérales froides) participant au pôle antique de Vichy pour une fonction curative ou hygiénique.

Une vaste phase d’occupation de ces thermes (phase D) semble courir sans heurt jusqu’au tournant des 4e – 5e siècles : on note certaines réfections de sols, la reconstruction partielle de praefurnia, mais la datation des charbons liés à divers niveaux de chauffe tardifs et à des niveaux d’incendie assoient l’hypothèse d’une continuité d’utilisation des équipements thermaux au moins jusqu’au début du haut Moyen Âge (6e – 7e siècles).

Transformation de l’édifice thermal

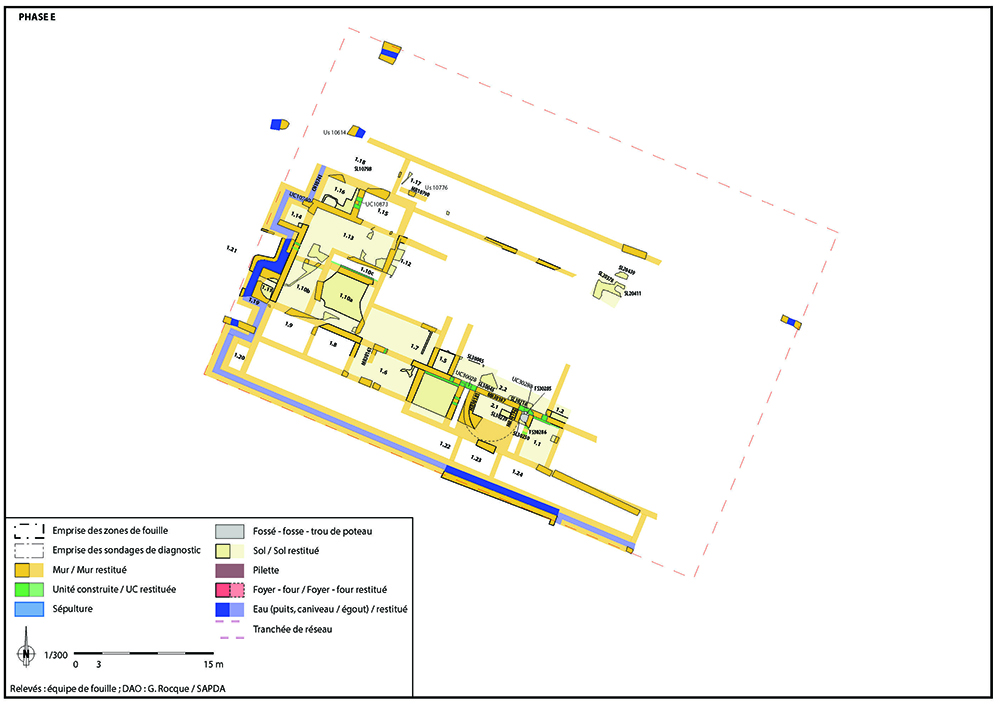

Une charnière importante concerne l’Antiquité tardive et le très haut Moyen Âge, probablement vers les 6e – 7e siècles (phase E), avec la fin d’un usage thermal au profit d’une occupation plus diversifiée.

Au sud, l’ancien caldarium à abside est transformé. De nouveaux murs subdivisent la pièce : l’espace à abside est fermé et devient rectangulaire. Par la même occasion, un nouveau sol est construit. Installé sur un remblai de pierres, il atteste que ce vaste espace n’est plus chauffé.

D’ailleurs, les différents canaux de chauffe observés sont condamnés.

Abandon de l’édifice et premiers espaces funéraires

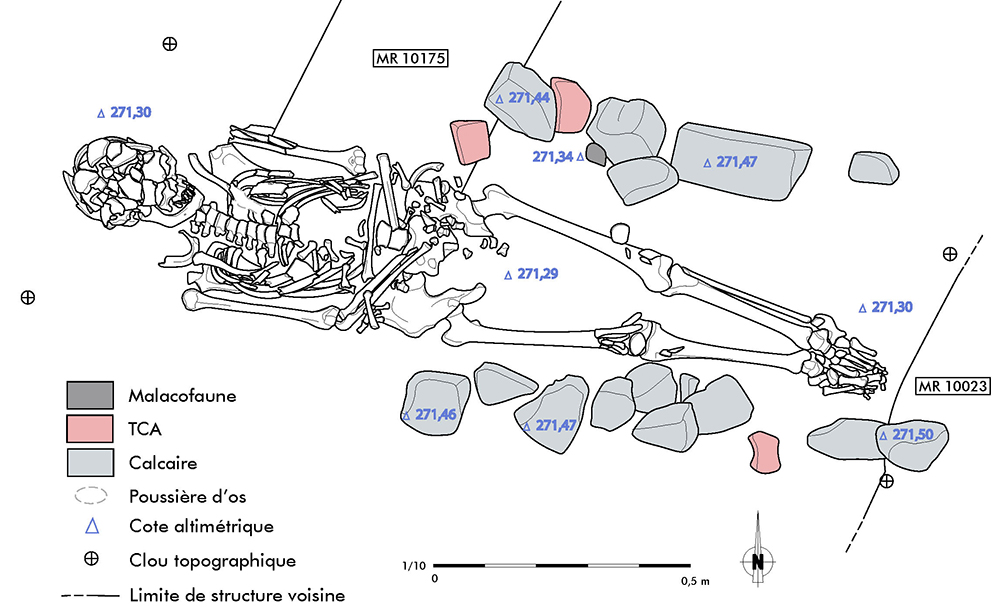

Cette dynamique se perpétue avec l’implantation progressive d’un espace funéraire qui va partiellement oblitérer le bâti antique dans le courant des 7e – 8e siècles (phase F).

L’édifice précédent semble détruit par un incendie qui vient probablement ruiner les salles encore utilisées, déjà partiellement détruites.

Les maçonneries subsistantes, encore en partie en élévation, sont utilisées comme autant de caissons pour un immense remblaiement du site.

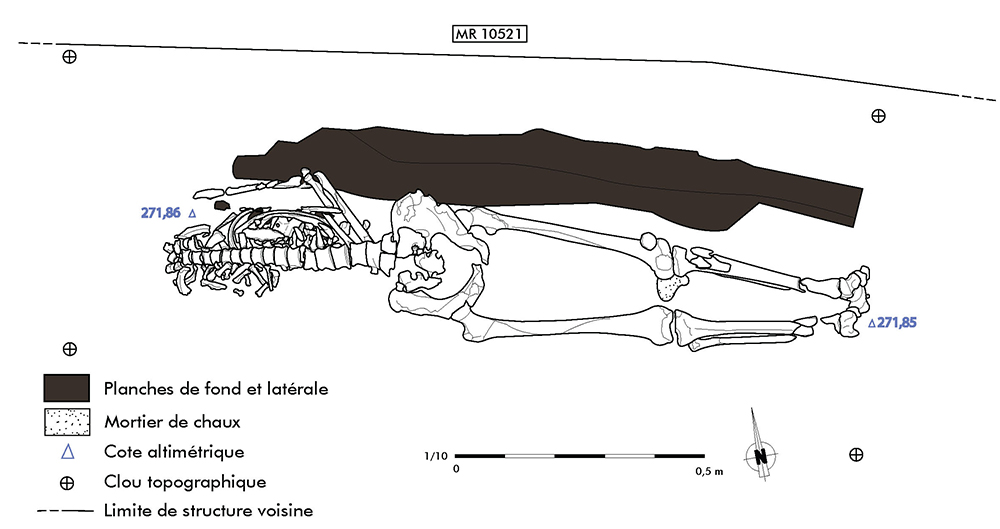

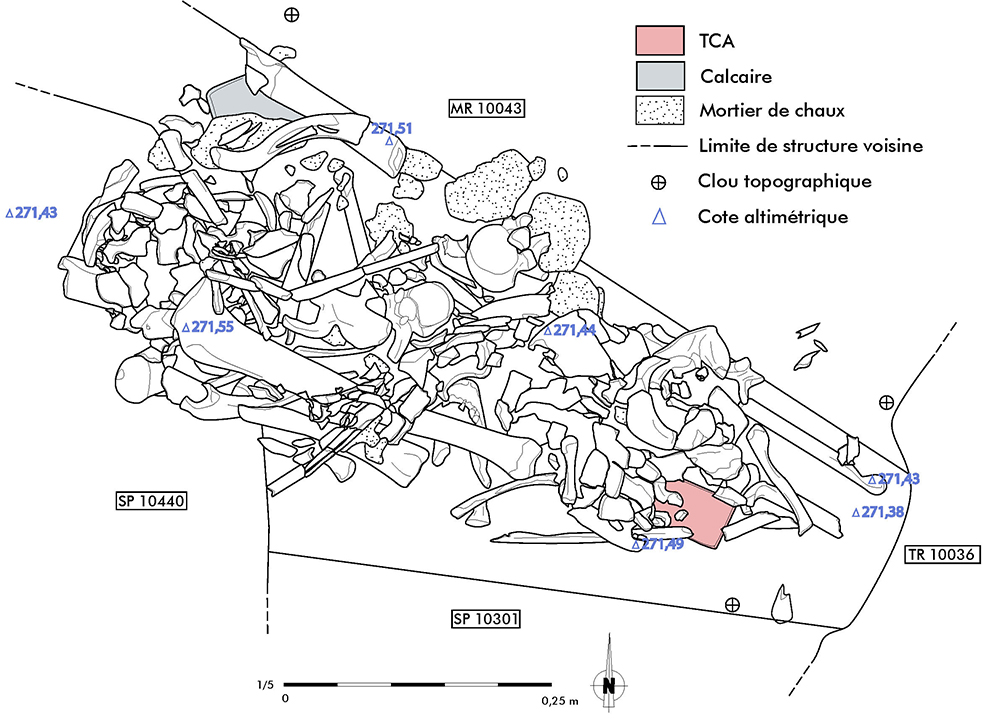

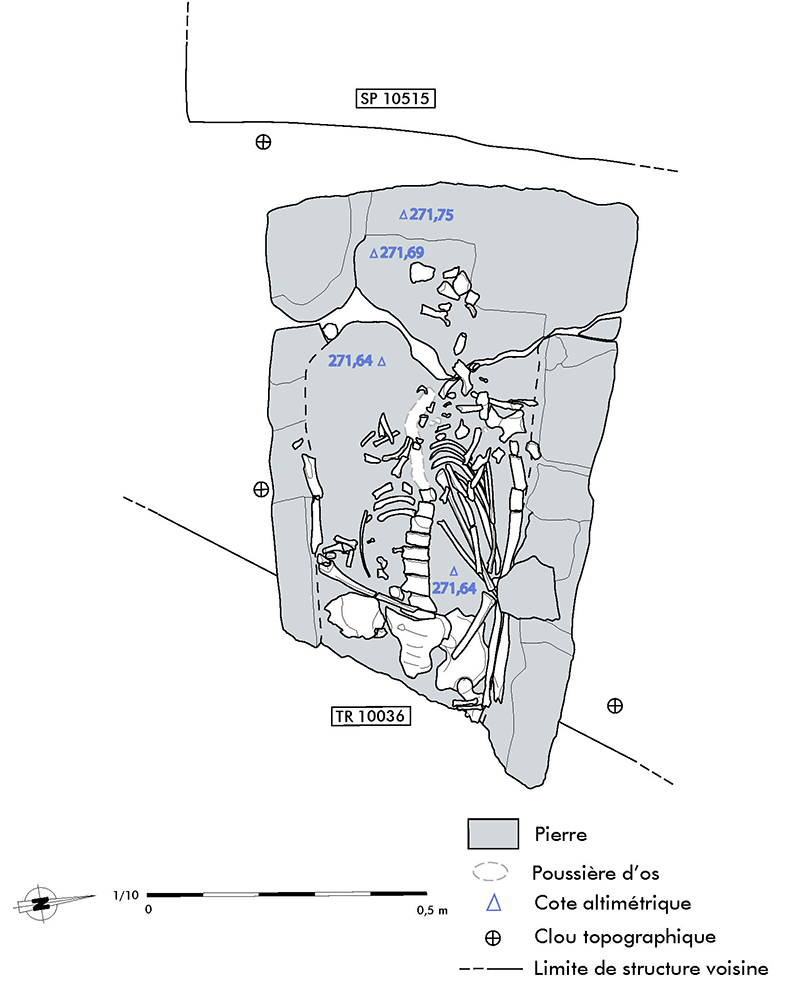

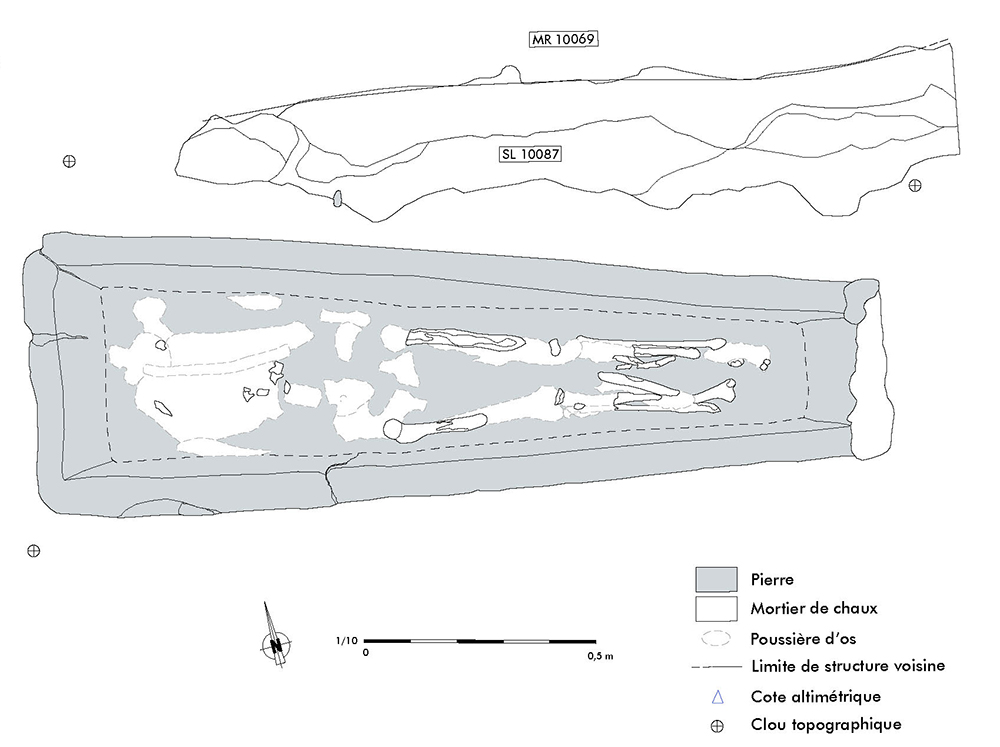

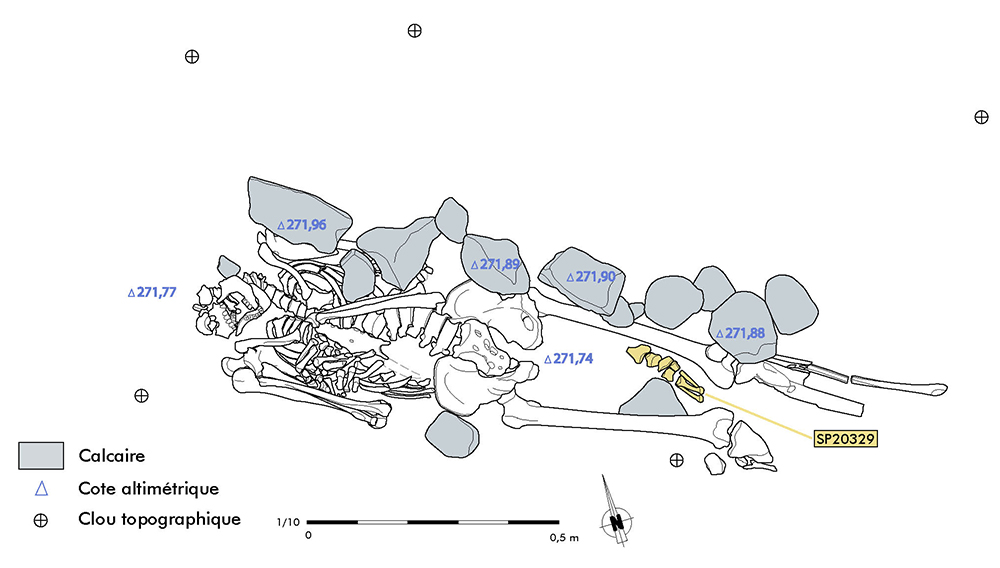

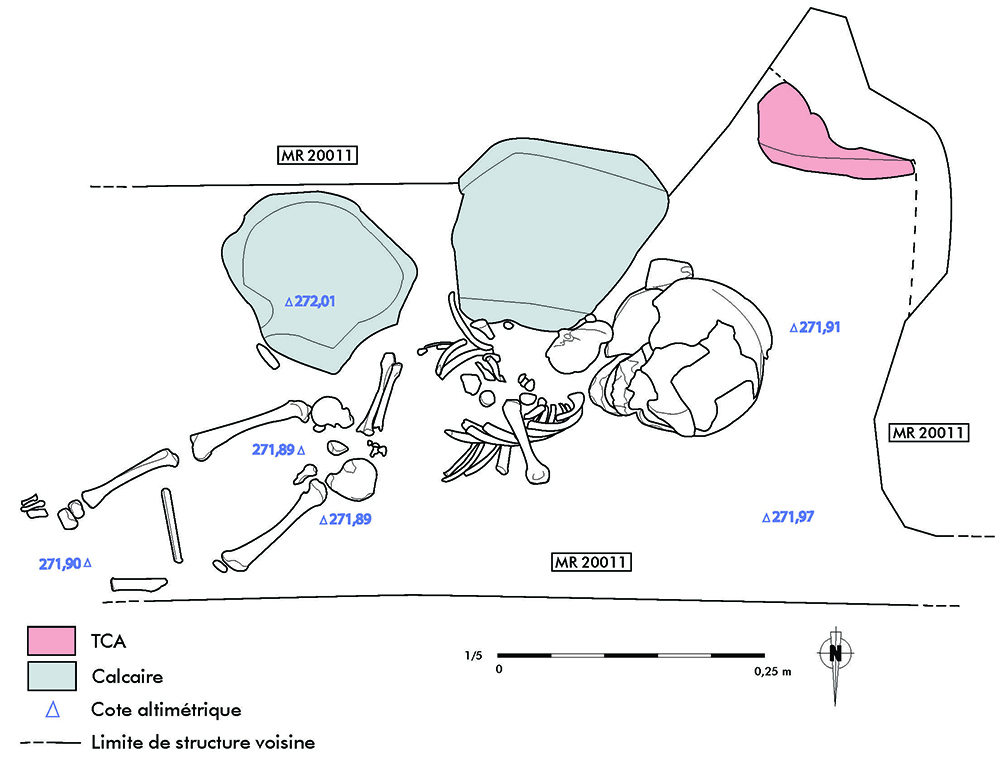

C’est ce remblai qui sert de socle pour le creusement des premières sépultures alto-médiévales, caractérisées par des inhumations en enveloppe souple ou en contenant de bois, et l’on note la présence d’un dépôt d’ossements en position secondaire associant au moins sept individus.

Par ailleurs, cette phase inclut divers dépôts incluant des objets mérovingiens ou alto-médiévaux qui attestent d’une occupation, et notamment d’actes d’artisanat lié au travail du métal.

Un bâti partiellement religieux

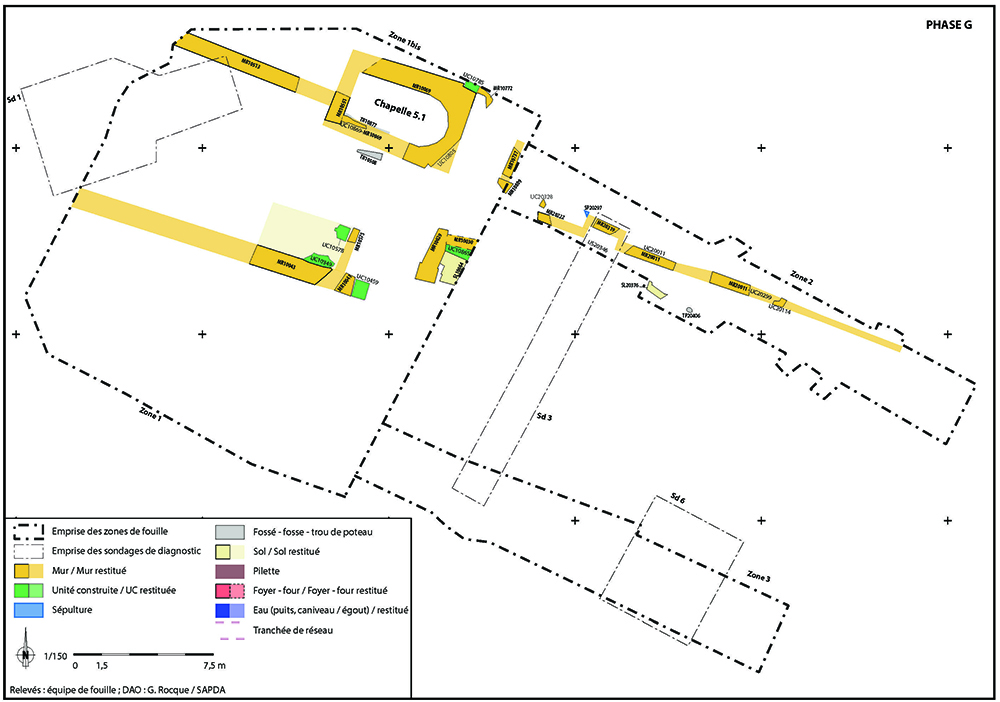

C’est sans doute en prolongement de cette logique que l’organisation bâtie subit une refonte totale au moment de l’époque carolingienne (751-987) (phase G).

A l’ouest, plusieurs murs sont mis en relation sur la base des mortiers. Ils dessinent une structure quadrangulaire cantonnée par un nouvel édifice à abside. Celui-ci s’apparente à un lieu de culte précoce et qui est fondé après une tombe datée des 7e-9e siècles par radiocarbone.

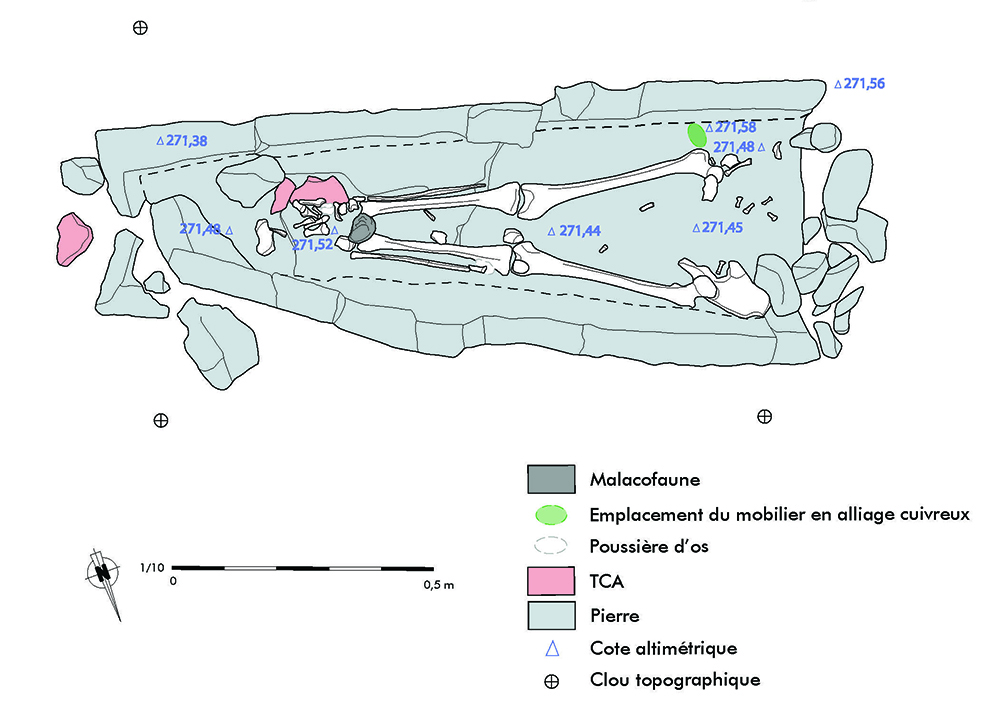

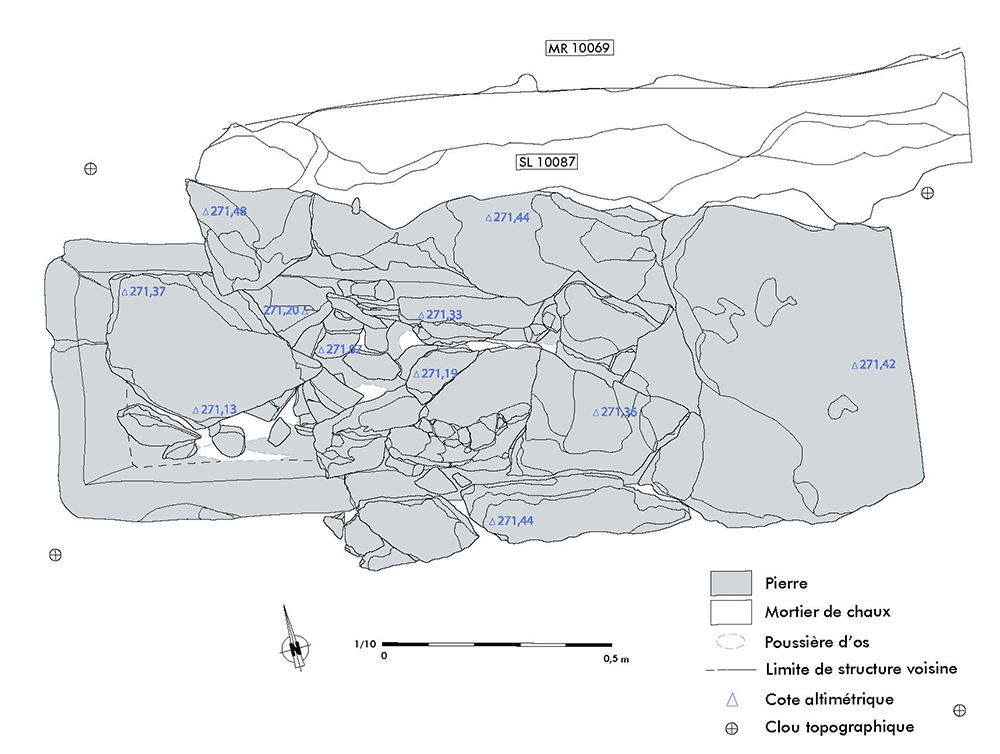

Une seconde nappe funéraire pré-romane prend place en lien avec ces nouvelles constructions (phase H).

Au moins trois sarcophages de grès gravitent autour du supposé lieu de culte, tandis qu’un sarcophage privilégié installé dans l’abside pourrait trahir une utilisation comme memoria ; plus au sud et plus à l’est, les autres murs servent de repère pour aligner des tombes diverses (sans sarcophage).

Construction de l’église Notre Dame

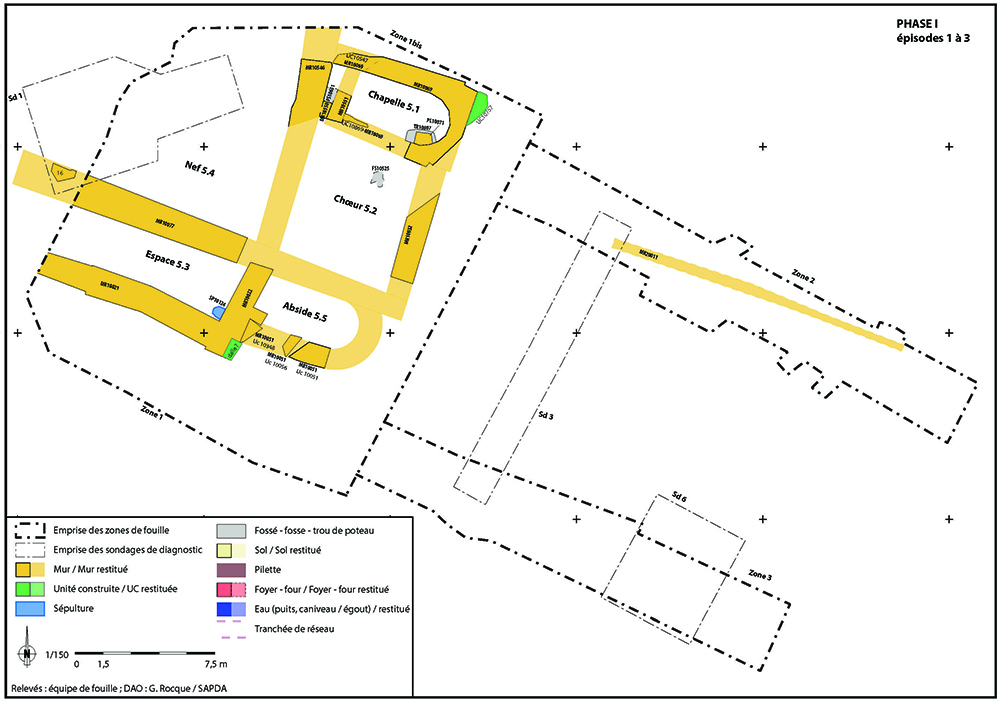

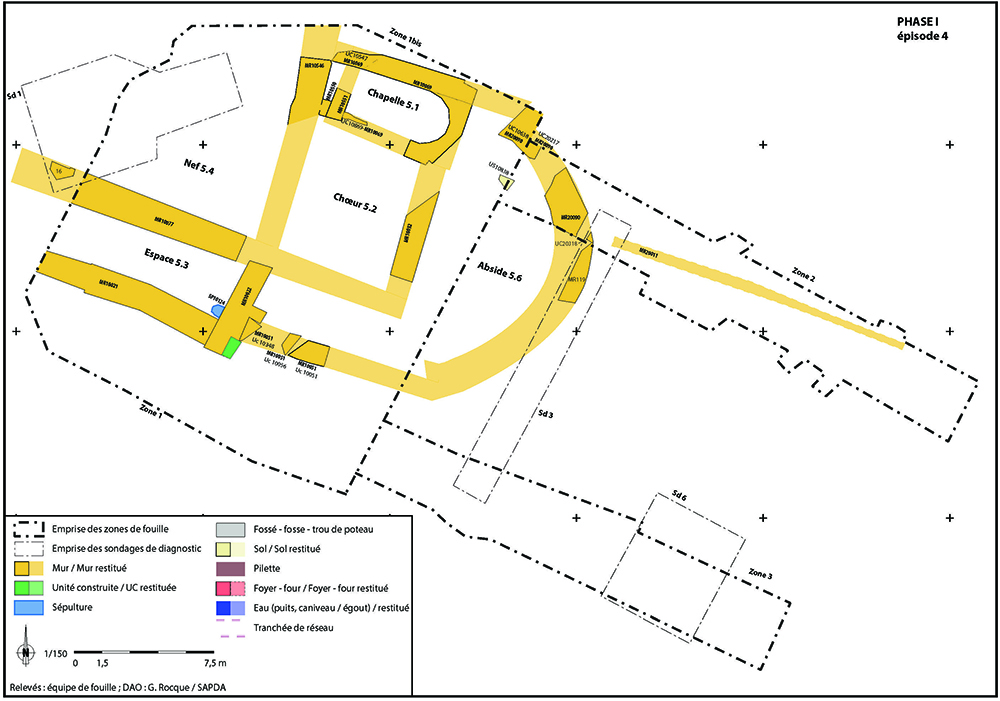

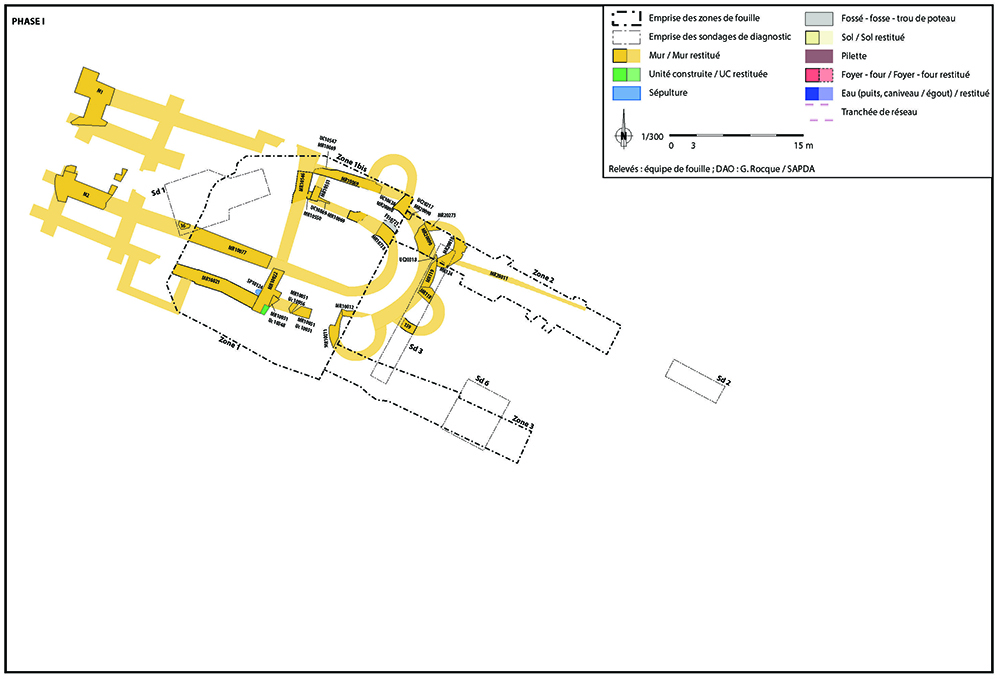

C’est cette nouvelle structure bâtie qui sert d’ancrage à l’église Notre-Dame, construite en plusieurs étapes durant l’époque romane (10e – 13e siècles) (phase I).

Une première campagne de chantier pourrait avoir consisté en un chemisage de l’abside carolingienne, avant la mise en place d’une vaste grille de fondation qui trahit le choix d’un plan rectangulaire à abside carrée entièrement développé au sud de la memoria.

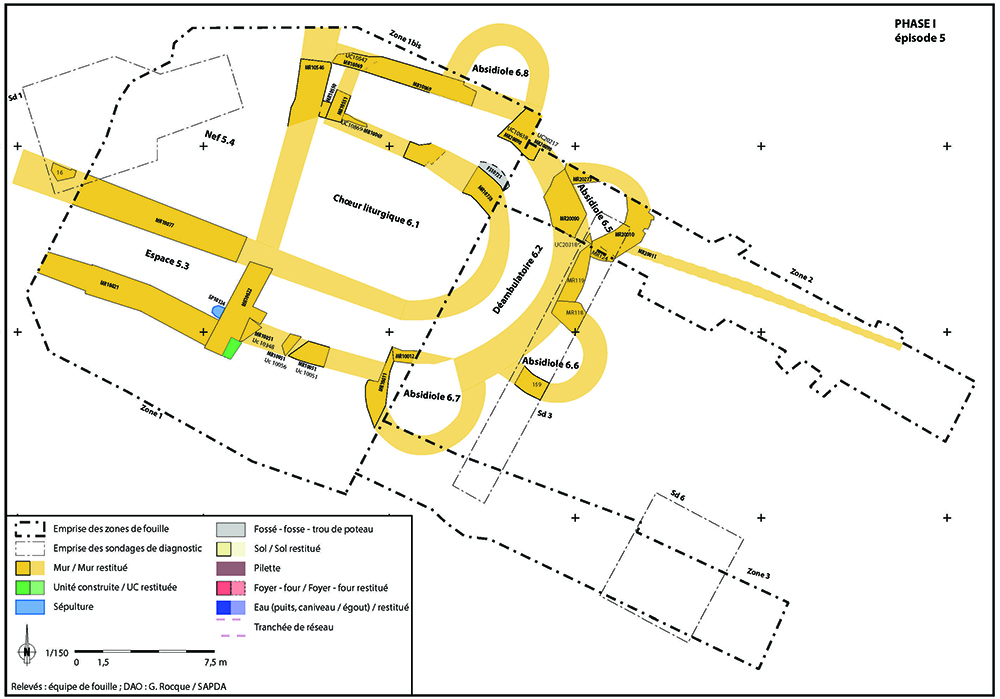

Par la suite, une abside semi-circulaire d’ampleur vient envelopper le choeur ainsi constitué.

Enfin, en dernier lieu, quatre chapelles rayonnantes associées à un déambulatoire sont greffés sur l’abside.

Aucun élément datant ne permet de cerner ces divers chantiers dans le temps, mais la dernière formule (à quatre chapelles) semble caractéristique des églises mariales des 10e-12e siècles. Les acquis historiques permettent de contextualiser cette construction, qui accompagne l’implantation de deux autres églises, une église abbatiale Saint-Sauveur (de fondation tardo-carolingienne ?) au sud de la place, et une église paroissiale Saint-Saturnin (de la fin du 11e siècle) en partie est. Aucun vestige médiéval de ces autres lieux de culte n’a été clairement identifié et daté par l’archéologie.

Evolution de la zone cimétériale

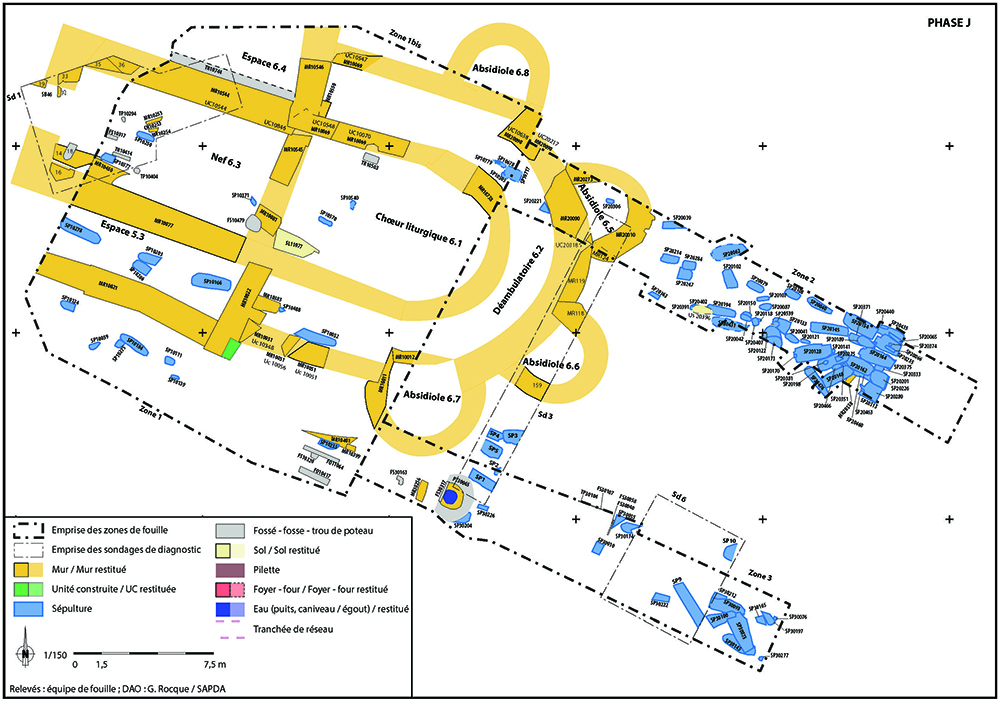

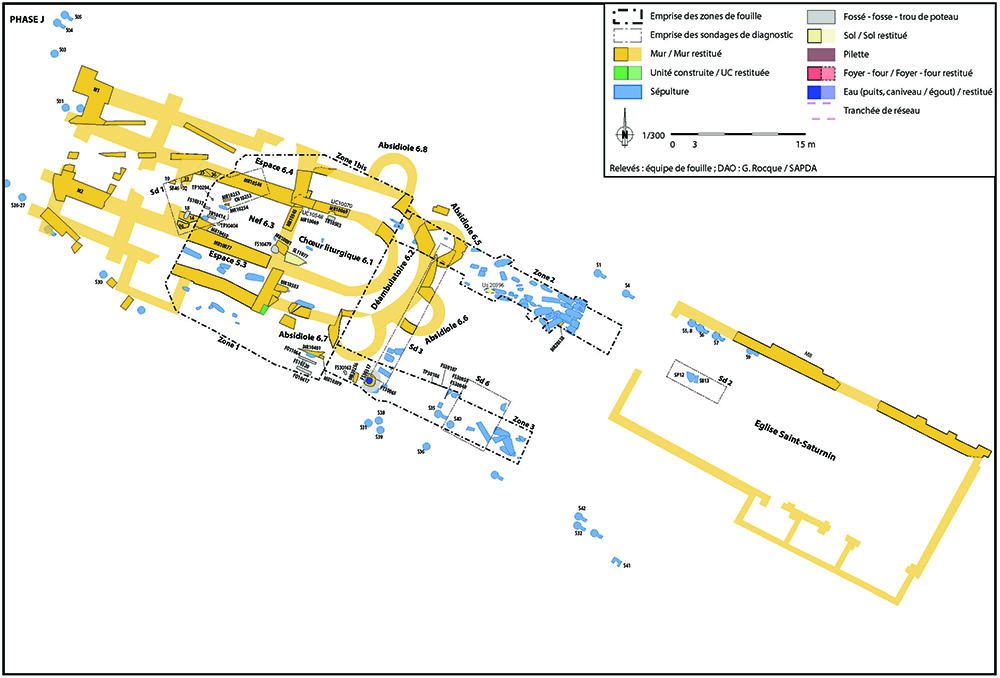

Sur le temps long, on saisit le développement progressif d’une vaste zone cimétériale liée aux trois sanctuaires jusqu’au 18e siècle (phase J).

Dans la phase identifiée comme médiévale, les tombes s’implantent autant dans les églises qu’en dehors, et l’inhumation en contenant de bois domine.

Hors des églises, l’espace funéraire semble encore structuré par le mur oblique carolingien (en zone 2), partiellement reconstruit, mais aussi par un ancien mur de façade de Saint-Saturnin, ou encore d’autres constructions légères, qui contraignent toutes à un certain alignement des sépultures, et qui pourraient matérialiser un zonage. Au moins deux niveaux de sol semblent avoir scandé l’étagement des tombes, dont un sol oriental manifestement lié à l’entrée occidentale de Saint-Saturnin.

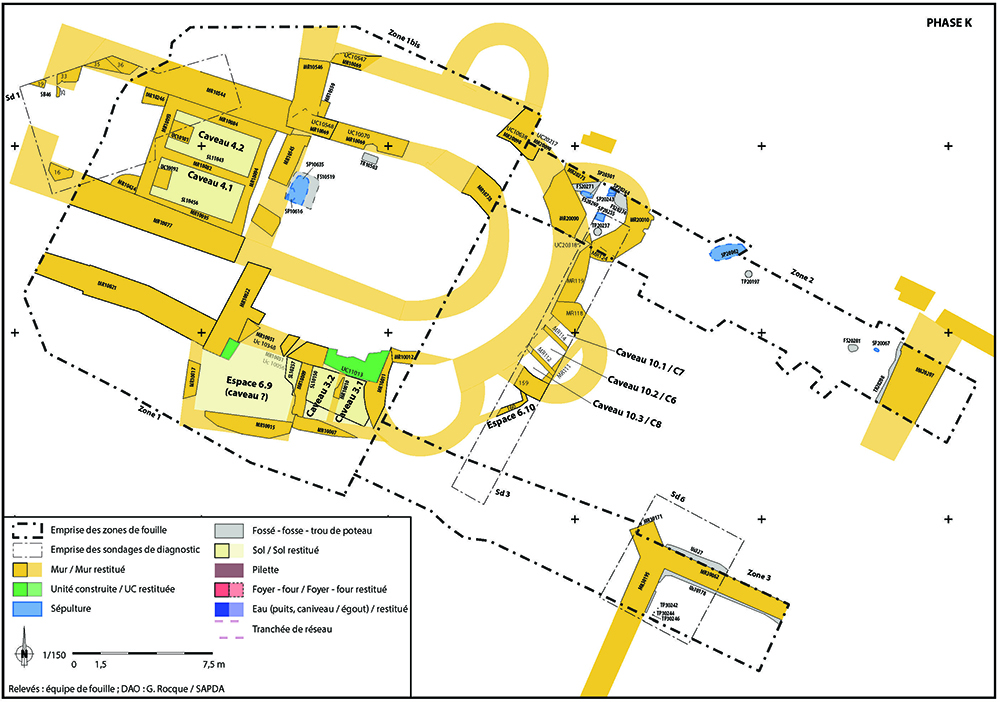

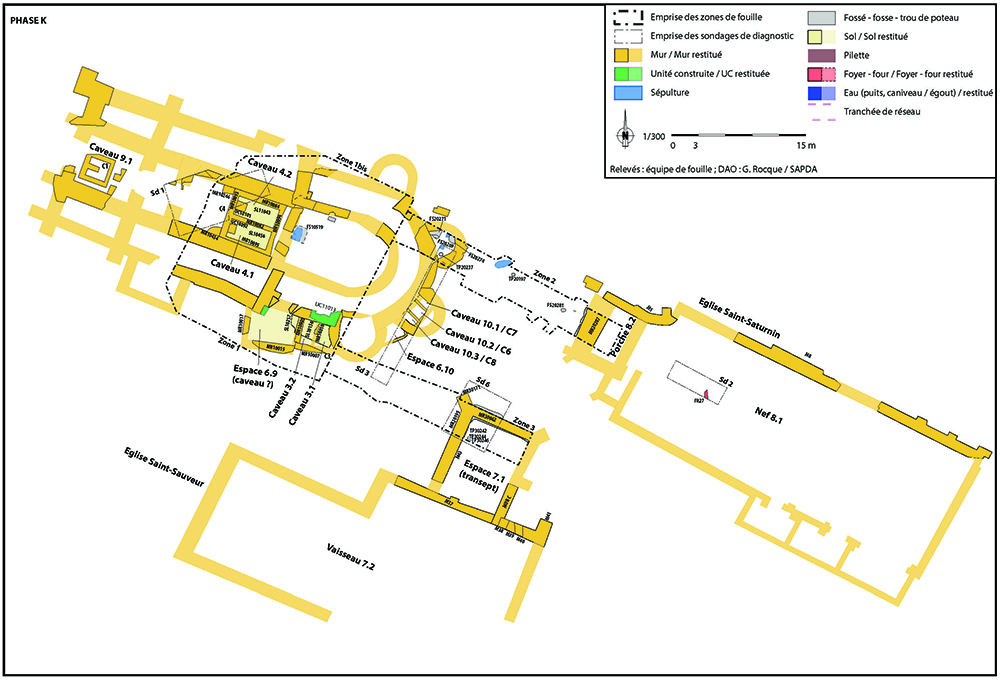

La phase moderne du cimetière (phase K) est marquée par plusieurs modifications bâties qui impactent la délimitation du cimetière.

Au nord, l’ancien mur oblique carolingien perd son statut de limite et disparaît progressivement sous les tombes ; au sud, la reconstruction du transept nord de l’abbatiale Saint-Sauveur (datée archéologiquement du 17e siècle) semble avoir empiété sur l’ancienne zone funéraire et réduit cet espace.

Enfin, dans l’église Notre-Dame, plusieurs caveaux funéraires sont aménagés dans la nef (partie centrale et méridionale) et dans certaines chapelles rayonnantes.

Transformation de la place à partir de la Révolution

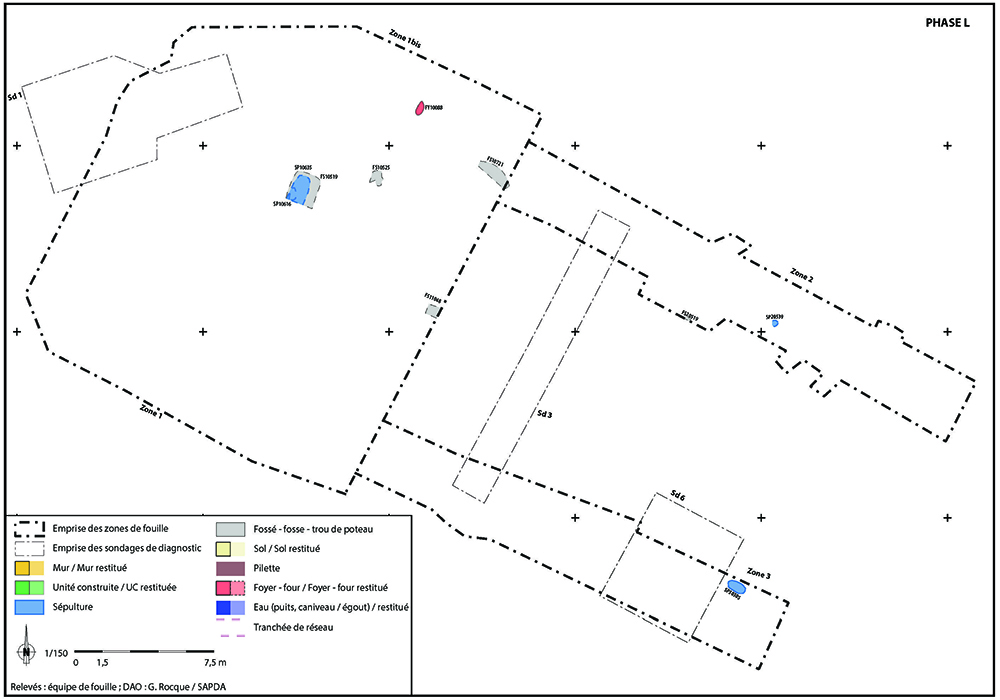

Les modifications liées à la Révolution française inaugurent une transformation radicale du site (phase L) : au-delà de l’arasement des murs, l’archéologie capte les opérations de destruction par une accumulation de remblais de démolition qui servent aussi à combler les caveaux largement purgés, et le sommet de l’ancien cimetière est scellé par divers sols tardifs qui participent à la constitution d’une nouvelle place.

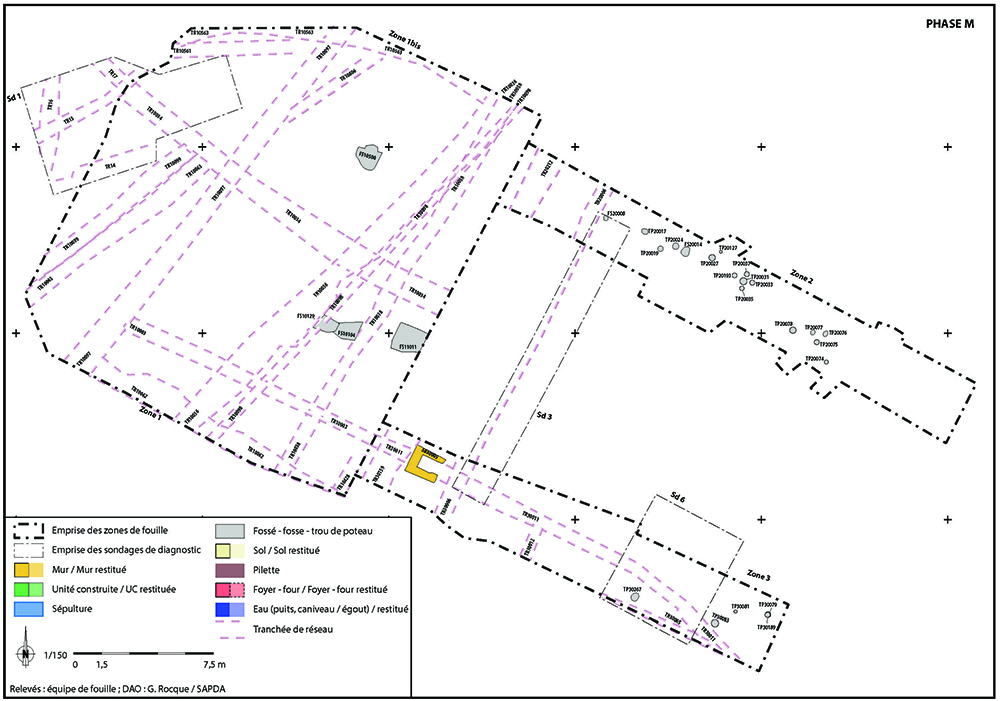

En dernier lieu, l’ultime atteinte des vestiges est matérialisée par un semis de structures creuses mal identifiées qui relèvent de la Place d’Armes du XIXe siècle (plantations, poteaux, potelets, rambardes ?), mais surtout par les percements denses et larges des tranchées de réseaux du XXe siècle, qui ont parfois traversé l’entièreté de la séquence jusqu’au substrat (phase M). Parmi ces derniers éléments, l’archéologie fait un retour sur elle-même en intégrant la prise en compte des tranchées et sondages de 1992-93, relus sous une nouvelle lumière.

Crédits

Images et réalisation : T. Eyraud, Actua drone

2017 – Diagnostic Quartier de Preles

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 13 septembre au 19 octobre 2017

Responsable scientifique : Eric Yény

Surface prescrite : 133 755 m2

Nature de l’aménagement : Renouvellement urbain du quartier de Preles

Aménageur : Vichy Communauté

Chronologie : Époque Contemporaine

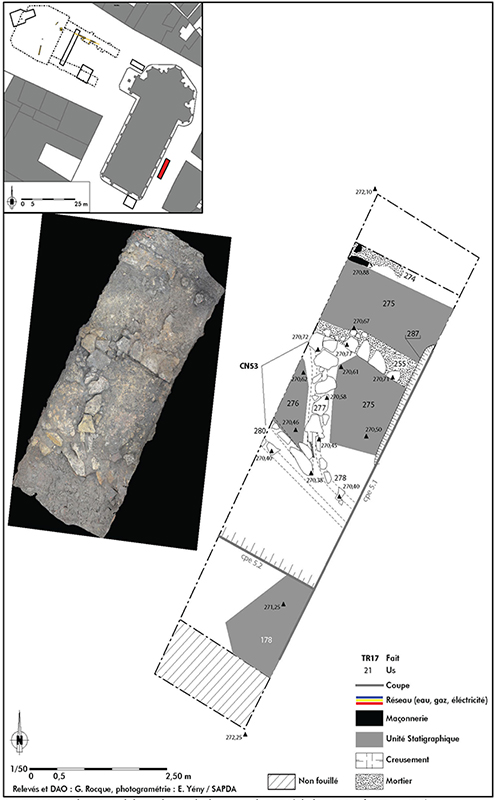

Une opération de diagnostic archéologique a été menée en amont du renouvellement urbain du quartier de Presles, sur la commune de Cusset.

Le projet, conduit par Vichy-Communauté, porte sur une superficie de 135 755 m², bien que toute l’emprise ne soit pas diagnostiquable du fait de la densité des habitations. Elle comprend en effet l’actuelle cité de Presles et une friche située rue des Darcins. Ces deux espaces sont séparés l’un de l’autre par la rivière du Sichon.

Malgré les nombreuses contraintes techniques rencontrées au coeur de la cité de Presles, le présent diagnostic a permis de réaliser cinquante-et-un sondages sur l’emprise du projet. Quarante-six vestiges ont été recensés, tous sont rattachés à la période contemporaine (depuis 1798 jusqu’à nos jours).

Les résultats ont montré sur l’ensemble du diagnostic l’absence de niveaux anciens, probablement détruits par le cours du Sichon comme le suggère l’épaisse grave alluviale contenant quelques tegulae et tessons antiques roulés. Seuls les niveaux contemporains, situés au-dessus de la grave, sont conservés. Les aménagements qui y ont été découverts sont pour l’essentiel directement liés à la cité de Presles (remblai d’élévation contre les crues du Sichon, réseaux alimentant les immeubles). Les vestiges de l’ancien Moulin de Presles, déjà présent sur le cadastre Napoléonien et détruit en 1971 ont été retrouvés, ainsi que les fondations d’une maison contemporaine rue des Darcins.