2024 – Diagnostic place de l’église – 73 rue de la République

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 15 – 30 avril 2024

Responsable scientifique : Perrine Picq

Surface prescrite : 2 600 m2

Nature de l’aménagement : Requalification des abords de l’église Saint-Martin

Aménageur : Commune de Cosne d’Allier

Chronologie : Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine

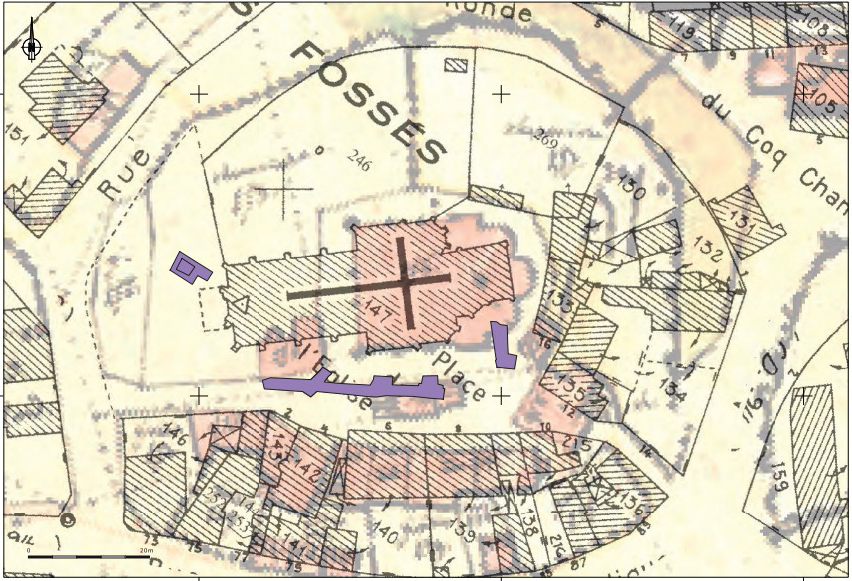

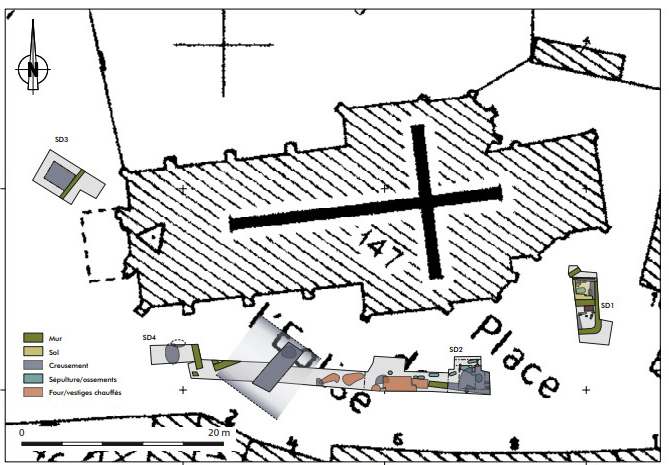

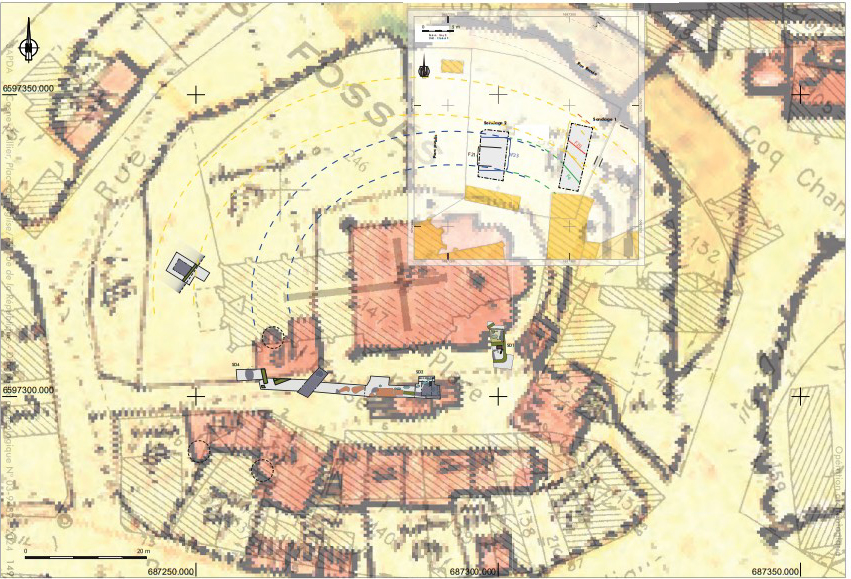

Un diagnostic archéologique a été effectué du 15 au 30 avril 2024 en amont de la requalification des abords de l’église Saint-Martin de Cosne d’Allier. Quatre sondages ont été réalisés sur une surface de 2600 m² et ont révélé une importante densité de vestiges. L’intervention a pris place sur la motte dénommée Le Fort, dans un lieu connu dans l’historiographie pour avoir abrité un château fortifié dès le Moyen Âge ainsi qu’une église fondée au 13e siècle.

Au 20e siècle, l’église romane a été détruite pour être remplacée par un édifice plus long, toujours dédié à Saint-Martin.

Les 67 vestiges archéologiques découverts au sein de trois sondages ont permis de proposer de nouveaux prismes de compréhension de cet espace.

Résultats

Des objets laténien et antique

Seuls quelques objets ont été retrouvés pour la période protohistorique (entre 2100 et 52 avant J.-C.). Des objets ont été découverts hors de leur contexte d’origine, tel que le noyau d’évidement d’un bracelet en « matière organique fossilisée » ou schiste bitumeux. Bien que ce mobilier soit anecdotique pour la compréhension du site, il est un rappel du passé laténien (entre 475 et 52 avant J.-C.) de la ville de Cosne d’Allier. En effet, il est attribué à la fabrication de parures annulaires, et fait écho au site de la rue Charles Louis Philippe fouillé en 2021.

Par ailleurs, l’occupation antique (-52 avant J.-C. – 476 après J.-C.) du lieu est révélée par l’émergence d’indices céramiques (dolium : gros pot de stockage, sigillée : céramique très rouge caractéristique de l’époque gallo-romaine). Ils caractérisent la présence de niveaux antiques dans lesquelles s’intègrent les niveaux mérovingiens (476-751). L’existence d’une agglomération antique dans la ville de Cosne d’Allier est connue par l’historiographie.

Une Nécropole alto-médiévale ?

Sous le chevet et le transept de l’actuelle église ont été découverts les vestiges d’une installation funéraire de la fin de l’époque mérovingienne (476-751). Une tombe en sarcophage de cette période a été découverte dans le sondage 2, peut-être accompagnée d’une seconde sépulture.

L’église et son cimetière médiéval :

Il n’y a pas de traces formelles de l’église romane (11e-12e siècles), à l’exception, dans le sondage 1, d’une partie du mur gouttereau sud de la construction médiévale qui pourrait avoir été identifiée.

Des témoins de l’évolution architecturale de l’église médiévale ont également été découverts, notamment les vestiges de sa sacristie, adjointe à l’église médiévale entre les 18e et 19e siècles.

Les traces du cimetière médiéval découvertes dans les sondages 1 et 2 sont datées du 13e ou 14e siècle au plus tard. Au total, 33 structures funéraires ont été retrouvées mais aucune tombe n’a été fouillée durant l’opération. Le cimetière se serait déployé sur la partie sud de l’église romane (et peut-être également à l’est) sans trop dépasser les limites de sa façade.

Des traces du château ?

L’opération a également permis de confirmer la présence de fortifications. Un large et profond fossé a été découvert dans le sondage 2. Son premier comblement a livré du mobilier des 13e-14e siècle. Il aurait ensuite été relié à la fortification du site au cours du bas Moyen Âge (987-1492), et a de toute évidence participé à la structuration de l’espace pour cette période tardive.

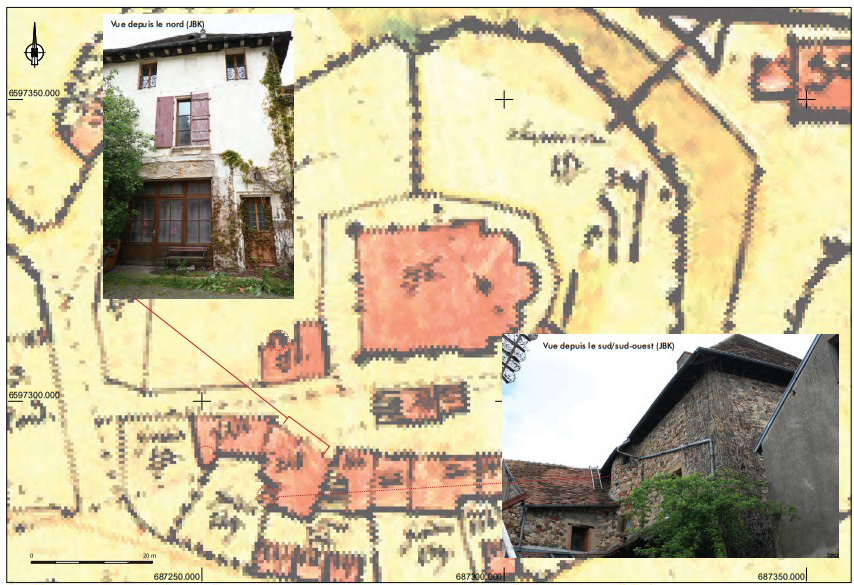

Les vestiges de constructions de fondations possiblement médiévales découverts lors de l’opération pourraient être reliés avec le château mais sans certitude. Il faut noter que des tourelles ont été localisées à proximité sur le cadastre napoléonien et sur le bâti subsistant.

Le château a pu être construit à côté de l’église, afin de bénéficier des fortifications déjà existantes attestées par les archives et d’autres opérations archéologiques.

Traces d’une occupation artisanale médiévale et/ou moderne

Certains vestiges sont également témoins d’une occupation artisanale de la motte. En effet, les déchets d’alliage cuivreux, de culots de forge, de chambre de chauffe de four sont de multiples indices de la pratique de la métallurgie sur le site. Ces installations auraient pu être utilisées sur une fourchette de six siècles du 13e au 19e siècle.

Quelques éléments modernes (1492 -1789) et contemporains (1789 à nos jours) tels que des aménagements et des objets ont été retrouvés. Des maçonneries datées de la fin de l’époque Moderne ou Contemporaine ont été découvertes et transpercent des niveaux de sépulture du Bas Moyen Âge. Néanmoins, les niveaux attribués à l’Epoque Moderne sont rares, peut-être en raison des travaux liés à la construction de la nouvelle église Saint-Martin au début du 20e siècle. Les décaissements importants qui ont eu lieu à cette occasion ont pu supprimer des vestiges d’une partie du cimetière médiéval mais aussi ceux qui auraient pu constituer les traces d’un Cimetière moderne, à moins que l’espace funéraire n’ait été déplacé dans la seconde partie du bas Moyen Âge à l’occasion d’une réorganisation de la motte. Par conséquent les vestiges anciens, notamment médiévaux ont été découverts assez proche de la surface.

Ce diagnostic a permis de mettre en évidence les multiples transformations de la motte au fil des siècles ainsi que les différents types d’occupation qu’elle a connu (religieuse, funéraire, artisanale ?).

Cette opération a permis d’accréditer l’hypothèse d’un édifice plus ancien érigé avant la construction de l’église médiévale qui pourrait également être un édifice de culte. La présence d’une église romane et des indices antérieurs à l’an mil permettent de supposer une implantation religieuse plus ancienne que celle que l’on connaissait jusqu’alors. Une récupération d’un site habité, plus ancien (antique), peut être supposée. Plus généralement, à Cosne-d’Allier se joue la question déjà largement engagée à l’échelle du département, de la mutation de ces lieux de peuplement précoces, où le phénomène d’emmottement intervient souvent dès la fin du haut Moyen Âge ou le début du Moyen Âge central, et où l’articulation entre un lieu de culte primitif et un site castral se fait souvent intime (Saint-Menoux, Saint-Hilaire, Creuzier-le-Vieux). Si les recherches déjà conduites sur le site faisaient mention d’un emmottement antérieur au 13e siècle, il reste encore aujourd’hui difficile de définir la corrélation précise qu’entretenaient alors lieux de religion et de pouvoir, et leur évolution à travers les siècles, que seules des recherches plus poussées, sédimentaires mais également sur le bâti subsistant, pourraient permettre de démêler.

2021 – Fouilles

Fouilles d’archéologie préventive

Date d’intervention : 2021

Responsable scientifique : David Lallemand

Surface prescrite : 1460 m2

Chronologie : Protohistoire, Antiquité

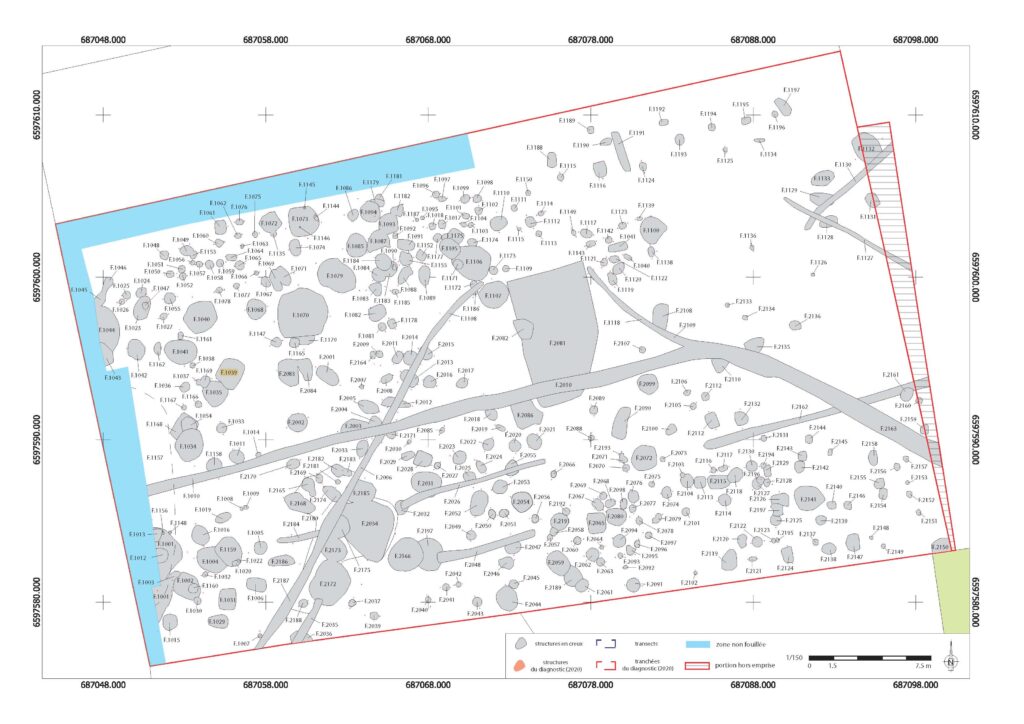

Le projet de construction d’une maison de santé sur la commune de Cosne-d’Allier a été soumis à la prescription d’un diagnostic archéologique en 2020, suivie d’une prescription de fouille préventive sur une emprise de 1 460 m².

L’emprise de la fouille concerne un terrain sur lequel le diagnostic a mis en lumière la présence de nombreux vestiges interprétés comme ceux d’un quartier d’habitat relevant d’une agglomération celtique à spécialisation artisanale et commerciale du IIe s. av. J.-C. La fouille s’est déroulée sur 6 semaines avec une équipe de 7 archéologues. Compte-tenu de la richesse du site, l’aménageur a accepté de porter la durée des fouilles à 8 semaines.

Localisée au sud du Bocage bourbonnais, la commune de Cosne-d’Allier (Conadam vicum en 868, Colna en 1096) est implantée entre deux vallées où coulent la rivière Aumance et son affluent l’Oeil. Cosne-d’Allier est un carrefour de premier ordre et un lieu de foire multiséculaire.

Jusqu’à très récemment, il était impossible d’attribuer un statut hiérarchique bien défini au site gaulois révélé à Cosne-d’Allier par les mentions anciennes et les sauvetages urgents. La faute, notamment, à un trop faible nombre de points fiables de découverte empêchant de définir une extension minimale pour ce site. Seule la présence de mobiliers singuliers (amphores républicaines, jetons en céramique, monnaies) était de nature à proposer leur rattachement à une agglomération à vocation artisanale.

Le diagnostic et les fouilles préventives conduites pendant deux mois au printemps 2021 ont confirmé le statut d’agglomération du site gaulois de Cosne-d’Allier. Sur les 1460 m² affouillés, ce sont plus de 400 occurrences archéologiques qui ont été étudiées, dont une quarantaine de fosses à rejets de grandes dimensions – certaines à profil parallélépipédique -, 2 puits dont un exemplaire au cuvelage préservé sur 1,5 m dont la menuiserie est remarquable, ainsi qu’une nuée de trous de poteau. A l’examen du plan masse, on ne peut s’empêcher de comparer la densité rencontrée avec celle du site des Arènes à Levroux (Indre), de Roanne (Loire) ou de bien d’autres agglomérations gauloises fouillées plus récemment en France : Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire), Moulay (Mayenne), Quimper (Finistère), Clermont-Gandaillat (Puy-de-Dôme), etc.

Ce gisement apporte une somme de données exceptionnelles pour la connaissance du site, de ses fonctions et activités de production artisanales, de son intégration dans le réseau des échanges, du faciès mobilier de cette communauté installée sur un point de carrefour majeur entre les itinéraires reliant la Grande Limagne des Arvernes au territoire biturige, et celui des Lémovices à celui des Eduens. Il ne se situe pas en position de port sur une rivière navigable, à l’instar de nombreux habitats groupés déjà recensés. L’agglomération de Cosne est établie sur l’une des principales routes commerciales desservant l’ouest de la Gaule depuis le massif central et l’axe rhodanien, comme en témoignent les dépôts d’amphores de Châteaumeillant ou l’importance de l’oppidum aux remparts monumentaux de Cordes-Chateloi à Hérisson localisé à 10 km.

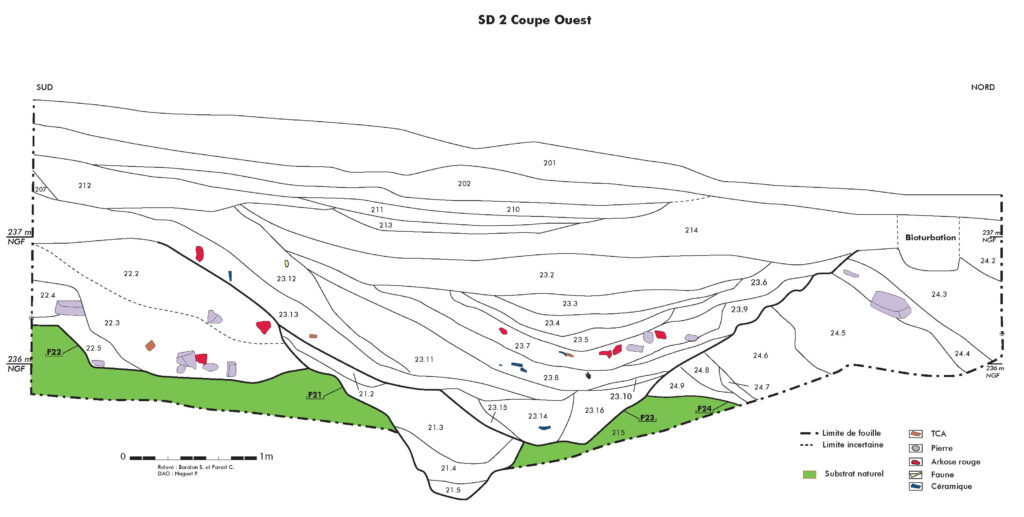

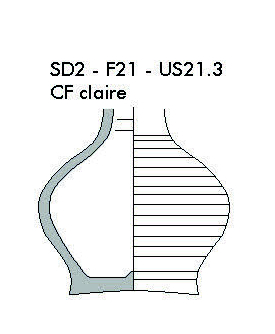

Creusés dans des formations sableuses et limono-sableuses, les vestiges gaulois se concentrent dans les deux tiers ouest de la parcelle fouillée qui montre un léger pendage dans cette direction et une accumulation sédimentaire ayant littéralement protégé les niveaux d’ouverture des excavations. De plus, la famille propriétaire de cette parcelle depuis plusieurs générations ne l’a jamais mise en culture, ce qui explique sans doute la conservation spectaculaire de plusieurs foyers aménagés avec des restes céramiques observés à faible profondeur – et à différentes profondeurs. Des prélèvements ont été réalisés en vue d’une étude micro-morphologique de l’horizon dans lequel s’ouvrent les vestiges (2024). On indiquera notamment que les grandes fosses à rejets sont dans plusieurs cas associées à des trous de poteau engagés, lesquels rappellent la présence de systèmes de couverture protégeant les activités mises en œuvre dans ses excavations.

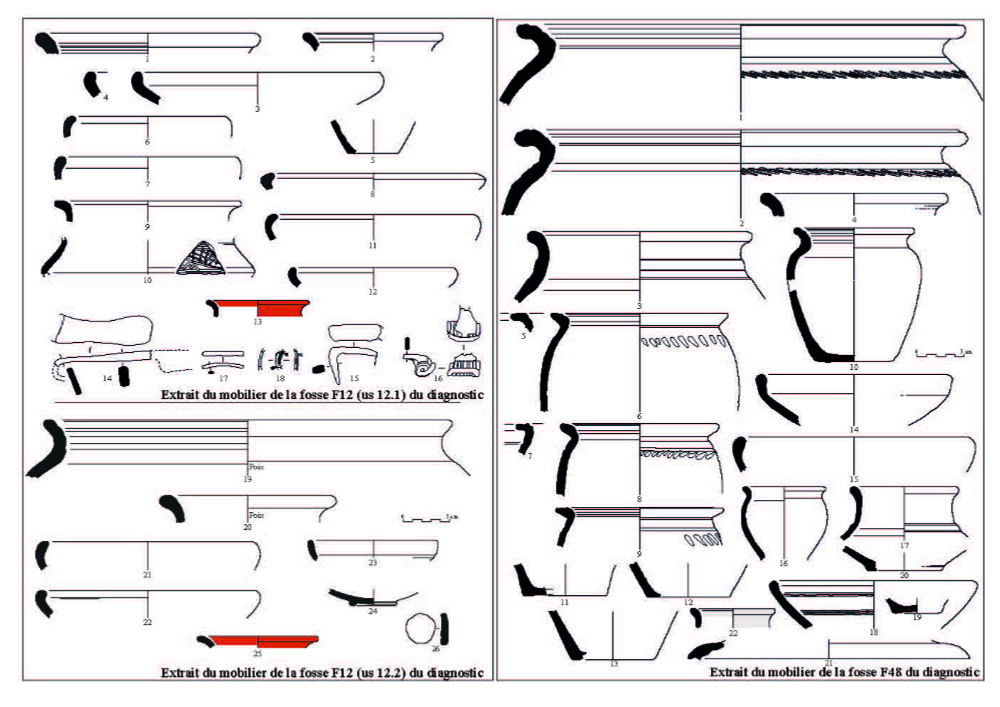

Au-delà de la qualité de préservation des vestiges, un intérêt scientifique majeur apporté par ce site tient à la complexité des stratigraphies rencontrées dans les fosses ateliers, les liens physiques d’antériorité-postériorité apportés par les recoupements entre structures, et le très grand volume de mobilier diversifié qu’elles ont livré (à l’exception de vestiges osseux) : céramique, mobilier d’importation, instrumentum, quincaillerie diverse, monnayage de potins exclusivement, mobilier de parure en verre ou en matière organique fossilisée, etc.

Pour prendre la mesure de la richesse de la série, le volume de mobilier céramique prélevé sur le site de Cosne-d’Allier représente 150 % du mobilier protohistorique global étudié au Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier entre 2019 et 2024.

L’ensemble de ces données est de nature à rendre possible l’établissement par sériation d’une typo-chronologie fine du faciès céramique culturel relatif à cette communauté gauloise, les premières datations révélant une occupation s’étendant de La Tène C2 (200 avant notre ère) à la Tène D1b (100 avant notre ère). En parallèle, l’étude amorcée en 2023 révèle une singularité du faciès et des affinités culturelles non pas, comme on l’attendrait, avec les mobiliers de la communauté biturige dont les caractéristiques sont bien connues, mais plutôt avec ceux de la vallée de l’Allier et de la communauté des Ambluarètes. On notera ainsi que le répertoire de la vaisselle culinaire intègre, dans toutes les phases déclinées de fonctionnement de ce quartier d’agglomération, des récipients type Besançon et des formes tournassées ou tournées du service à liquide qui renvoient sans équivoque aux ensembles de la vallée de l’Allier (Limagne et bas-Allier).

La présence de nombreux dépotoirs riches en carporestes tout comme les résultats attendus de l’étude du puits (botanique, palynologie, entomologie, étude des mousses de calfatage…), permettront d’esquisser une image du paysage de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. du secteur et d’apporter, en l’absence d’ossements, quelques données sur les modes de consommation alimentaires de cette population.

Enfin, de manière tout à fait inédite, Cosne d’Allier devient le second site d’agglomération artisanale en Europe celtique après Msecké Zehrovice en Bohême-Moravie à livrer des déchets liés à la confection de parures annulaires en matière organique fossilisée (ou « schistes bitumineux »). Le quartier livre par ailleurs d’abondants témoignages en lien avec l’activité de tissages des fibres animales ou végétales et au moins deux dépotoirs de métallurgistes du fer.

2019 – Diagnostic Église Saint-Martin

Diagnostic d’archéologie préventive

Date d’intervention : 8 – 17 avril 2019

Responsable scientifique : Franck Chaléat

Surface prescrite : 524 m2

Nature de l’aménagement : Construction d’une maison paroissiale

Aménageur : Association Diocésaine de Moulins

Chronologie : Antiquité, Moyen Âge

Un diagnostic a été effectué du 8 au 17 avril 2019 sur une parcelle de jardin proche de l’église Saint-Martin de Cosne-d’Allier par 3 agents du SAPDA, dans le cadre d’un projet de construction d’une salle paroissiale. Cette intervention permet de préciser plusieurs aspects de l’évolution générale du site et du centre de Cosne-d’Allier.

Malgré le maigre mobilier antique retrouvé en position secondaire (deux tegulae et un fragment de cruche des IIe-IIIe siècles de notre ère) vient s’ajouter aux monnaies du haut-empire livrées par les fondations de l’ancienne église romane Saint-Martin, et permet de supposer l’occupation antique de la zone de l’église paroissiale. La cruche mise au jour fait directement écho à la céramique de la même période recueillie au nord du bourg actuel : ces deux points de découvertes semblent indiquer que l’occupation s’étalait encore sur une emprise similaire à celle du bourg actuel. La présence de tegulae atteste de la présence d’un bâti couvert dont on ignore tout. Il est tentant d’y voir une continuité avec les autres constructions gallo-romaines archéologiquement localisées dans la zone proche (rue Louis-Philippe et avenue de la gare).

Par ailleurs, pour ce qui est de la période médiévale, l’archéologie sédimentaire confirme bien l’ancienne configuration fortifiée du relief portant l’église paroissiale. Mal datée, mais rattachée à l’existence du lieu de culte roman, une première phase d’emmottement est déduite de l’existence de dépôts réguliers animés d’un fort pendage. L’état final de la motte ne peut pas être antérieur au XIIIe siècle.

En prolongement, plusieurs fossés ou systèmes de fossés successifs sont mis en place, de grande ampleur, qui participent de la défense du site : dotés d’une section en V et de largeur imposante (jusqu’à 6 mètres), ces fossés ont majoritairement repercé le substrat, visiblement pour rechercher une mise en eau naturelle. Le mobilier contenu dans les comblements induit que ces fossés n’ont pas pu apparaître avant le bas Moyen Âge : le fossé reconnu comme le plus tardif est resté en partie actif jusqu’à la fin de l’Époque Moderne d’après le contenu de ses comblements.

Les rejets de mobilier récoltés dans ces divers fossés relèvent tous d’équipement à vocation domestique de l’intervalle XIIIe-XVe siècle, hormis une fiole d’eau bénite de la même époque : si cette dernière est logique vis-à-vis de l’existence de l’église romane, le mobilier domestique est probablement à rattacher au château qui est censé occuper le tertre jusqu’à la fin du XVIIe siècle.

Aucune des structures repérées ne permet de préciser la configuration des bâtiments présents sur place. Tout au plus peut-on suggérer l’existence d’une probable palissade le long d’un fossé tardo-médiéval, palissade qui aurait été remplacée par un mur maçonné. La disposition du fossé tardif permet également de supposer que le sommet du tertre est à ce moment-là taillé, au moins partiellement, comme une plateforme horizontale. Enfin, dans la dernière phase, les remblais les plus hauts viennent sceller les structures fossoyées et font disparaître les anciens fossés. Mal datés, ces remblais pourraient logiquement intervenir après la période révolutionnaire. Ils entérinent le changement d’usage des terrains : des fosses de plantation isolées sont ménagées, et le bâtiment d’habitation de l’angle sud-est, en pisé et maçonnerie (XIXe siècle ?), est fondé dans ces mêmes terres. Selon les endroits, ces derniers remblais rehaussent alors le sol d’environ 50 cm à 1 m par rapport à la plateforme du fossé le plus tardif ; de même, les apports de terre de l’époque industrielle participent à une nouvelle topographie en gommant le relief de l’ancienne motte, et restituent finalement une pente générale correspondant au pendage du substrat naturel.